| Tourentyp | |

| Lat | |

| Lon | |

| Mitreisende | |

Land: Namibia

Reisezeit: Februar/März 2015

Dauer: 3 ½ Wochen (die gesamte Reise dauert 7 Wochen, aber in diesem Bericht geht’s nur um den ersten Teil)

Dünenlauf statt Mittagspause – auf welche Ideen man so kommt, wenn es keinen Schatten gibt…

Sportunterricht in Otjinhungwa, dem Ausgangspunkt unserer Tour.

Eine junge Himba in ihrem Dorf, westlich von Opuwo im Nordwesten Namibias.

„It’s ok, it’s Africa.“ versuchte KK uns immer wieder zu beruhigen, nachdem am Auto nach und nach alles kaputt ging, was kaputtgehen konnte. Der Mann fuhr uns zu Beginn der Reise fast 500 km zu unserem Ausgangsort an die Grenze zu Angola. In der Situation, als das Foto entstand, verließ auch ihn der Mut.

Vorbemerkungen

Lange hat es gedauert, bis ich mich für ein Ziel dieser Winterreise entscheiden konnte. Zuerst arbeitete ich eine ziemlich spannende Idee für die Durchquerung des östlichen Teils der Demokratischen Republik Kongo aus. Das hätte eine Flussexpedition werden sollen, für deren Vorbereitung ich schon im Spätsommer mehrere Wochen lang in Kontakt mit amerikanischen NGO-Mitarbeitern stand, die seit vielen Jahren im Kongo leben und mir bei der Planung halfen. Nachdem ich für diese Unternehmung kein geeignetes Team zusammenstellen konnte (es wollte einfach niemand mitkommen), bastelte ich an einer logistisch sehr aufwendigen Patagonie-Idee, die ich ganz sicher noch verwirklichen werde. Hier hätte uns die Route sieben Wochen lang größtenteils über Eisfelder geführt, ein paar anspruchsvolle Packrafting-Abschnitte waren auch dabei. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten und der knappen Vorbereitungszeit haben sich die wenigen potentiellen Mitreisenden, die anfangs interessiert waren, dagegen entschieden. Und allein wäre die Sache kaum machbar gewesen.

Dann hier es kurzzeitig Kolumbien und Venezuela – dort gibt es ja auch ein paar schöne Berglandschaften, die mir nach einigen Tagen genauerer Betrachtung aber doch zu zivilisationsnah vorkamen. Fast hätte ich dann Flüge nach Kenia gebucht und mich für eine längere Tour durch den Westen des Landes mit meinem Freund Losike aus Uganda zusammengeschlossen, der Gerald und mich vor zwei Jahren durch Karamoja begleitete. Letztendlich wurde es dann Namibia.

Warum Namibia? Ich hatte schon vor längerer Zeit eine Route für den Nordwesten Namibias ausgearbeitet, zunächst ohne Grund. Das mache ich manchmal in meiner Freizeit: ich spiele mit Google Earth herum und male rote Linien durch Landschaften, die ich interessant finde. Damals kam es nicht zu der Reise, weil ich meinte, die Gegend sei viel zu trocken, um eine Trekkingtour überhaupt in Erwägung zu ziehen. Erst ein Telefongespräch mit Gerald Ende November erinnerte mich an meine früheren Pläne: er meinte nämlich, dass er selbst irgendwann dahin möchte und es dort in der Regenzeit schon genügend Wasser geben sollte - und Februar/März, also zu meiner Reisezeit, war Regenzeit in Namibia.

Die Entscheidung fiel dann relativ schnell: sieben Wochen Namibia sollten es werden, wobei mein Interesse ausschließlich auf dem Nordwesten des Landes lag: der Region Kunene. Der ganz nördliche Teil, den wir auf dieser Reise besuchten, wird auch „Kaokoland“ genannt; im nächsten Bericht geht’s dann um „Damaraland“.

Kunene gehört zu den trockensten, ärmsten und traditionellsten Teilen Namibias. Die Region beheimatet einige mitunter noch immer recht traditionell lebenden Stämme, darunter die Himba und Ovahakaona. Andere Stämme, beispielsweise Herero und Damara, leben bereits moderner und kleiden sich in der Regel (aber nicht ausschließlich) nach westlichem Vorbild. Wie auch immer, verglichen mit anderen Landesteilen lässt sich da oben in der Wüste und Halbwüste noch relativ viel traditionelles Nomadenleben beobachten: insbesondere die Himba sind noch oft mit ihrem Vieh unterwegs, wobei auch das aufgrund der zunehmenden Trockenheit immer schwieriger wird.

Eine Frau der Ovahakaona führte uns durch ihren Garten.

In Kunene gibt es außerdem noch einiges an Großwild. Auf meinen Reisen interessieren mich die Tiere grundsätzlich weniger als Menschen und Kulturen, aber hier und da mal eine Antilope zu sehen, ist schon nett.

Was die Gegend in meinen Augen besonders attraktiv machte, ist natürlich die Landschaft: Wüste, Steppe, Savannen, Berge, zahllose Felshügel… die Natur im Nordwesten Namibias sah unglaublich vielversprechend aus. Nach dem Telefonat mit Gerald dauerte es nur wenige Tage, bis ich meine Flüge buchte: Abflug am 2. Februar, Rückflug am 20. März.

Man kann schon sagen, dass ich ein sehr gutes Gefühl bei der Sache hatte – ich fühlte mich der Reise gewachsen. Das mag für viele hier banal klingen, ist für mich in der Vergangenheit aber nicht immer selbstverständlich gewesen. Wenn nötig, hätte ich diese Tour jedenfalls auch allein unternommen, dazu kam es glücklicherweise nicht – Katharina, eine meiner engsten Freundinnen und bereits Alaska-erprobte frühere Reisepartnerin, wollte mitkommen. Toll, dachte ich. Und toll war es auch, was mich wenig überraschte – Katharina und ich sind ein eingespieltes Team: seit unserer Alaska-Reise von September 2013 treffen wir uns regelmäßig und wohnen mittlerweile sogar in derselben Stadt. Ich hatte absolut keine Bedenken, dass sie nicht fit genug sei oder es zwischen uns sonst irgendwelche Probleme geben könnte. Leider hatte Katharina nur bis zum 26. Februar Zeit, uns blieben also nur 3 ½ Wochen, bevor sie zurückfliegen musste und ich mit einer anderen Freundin weiterzog (davon mehr im zweiten Namibia-Bericht).

Wenn nötig, hätte ich diese Tour jedenfalls auch allein unternommen, dazu kam es glücklicherweise nicht – Katharina, eine meiner engsten Freundinnen und bereits Alaska-erprobte frühere Reisepartnerin, wollte mitkommen. Toll, dachte ich. Und toll war es auch, was mich wenig überraschte – Katharina und ich sind ein eingespieltes Team: seit unserer Alaska-Reise von September 2013 treffen wir uns regelmäßig und wohnen mittlerweile sogar in derselben Stadt. Ich hatte absolut keine Bedenken, dass sie nicht fit genug sei oder es zwischen uns sonst irgendwelche Probleme geben könnte. Leider hatte Katharina nur bis zum 26. Februar Zeit, uns blieben also nur 3 ½ Wochen, bevor sie zurückfliegen musste und ich mit einer anderen Freundin weiterzog (davon mehr im zweiten Namibia-Bericht).

Während sich Katharina bei der Recherche vor allem auf wilde Tiere konzentrierte, ging es mir in erster Linie um Wasser: was heißt denn „Regenzeit“ im Norden Namibias überhaupt? Regenzeit bedeutet zunächst einmal Sommer: wir wussten also, dass wir mit extremen Temperaturen zu kämpfen haben werden. Während die meisten Touristen das Land in den Wintermonaten (Mai bis September) bereisen, würden wir zu Fuß bei bis zu 45° Celsius im Schatten durch die schattenlose Ebene marschieren. Wer sowas noch nie erlebt hat, kann sich wohl schwer vorstellen, wie es sich anfühlt. Mit Hitze und Trockenheit ist nicht zu spaßen.

Die größte Hilfe waren mir hierbei die beiden Schweizer Sarah und Ryan vom Camp Syncro, die direkt am Kunene River wohnen, welcher wiederum die Grenze zwischen Namibia und Angola markiert. Kurz zusammengefasst: ja, es kann regnen, aber je weiter man nach Westen Richtung Wüste kommt, desto unwahrscheinlicher werden die Niederschläge. Mit anderen Worten: der Teil Kunenes, der uns am meisten interessierte, sieht möglicherweise auch in der Regenzeit keinen Tropfen Wasser. Das ist im Übrigen auch der Grund dafür, warum es dort oben scheinbar absolut gar keinen Trekking-Tourismus gibt, zumindest haben meine Internet-Recherchen dahingehend nichts ergeben. Namibia scheint überhaupt ein Land zu sein, das man nur mit dem eigenen oder geliehenen Geländewagen bereisen kann – dass dieses Vorurteil nicht zutrifft, soll auch dieser Bericht zeigen.

Bevor ich das Wort an Katharina übergebe, möchte ich noch kurz auf unseren Plan zu sprechen kommen. Ich besorgte russische Militärkarten, die uns bei der Navigation durch die Grenzregion im Norden helfen sollten. Dort fließt der Kunene River, einer von zwei Flüssen Namibias, die ganzjährig Wasser führen. Der eine markiert die Grenze zu Südafrika, der andere – „unserer“, die Grenze zu Angola. Wir arbeiteten verschiedene Routen aus, die wir in Abhängigkeit von den Regenfällen in der Gegend gehen würden. Wenn es gar kein Regen gab, würden wir uns an den besagten Kunene River halten und uns maximal wenige Tagesmärsche davon entfernen können. Von dieser Option gingen wir aus, da uns Sarah und Ryan bereits im Vorfeld wissen ließen, dass keiner der anderen Flüsse dieser Gegend in den letzten Jahren Wasser geführt hat. Eigentlich rechneten wir schon damit, keine Wolke am Himmel zu sehen.

Konkret hieß das für uns, dass wir nach der Landung in Windhoek am 26. Februar erstmal einkaufen und es sobald wie möglich mit einem Bus nach Opuwo schaffen wollten. Opuwo ist die Hauptstadt der Region Kunene, von da aus sollte es nach Otjinhungwa (Marienfluss) gehen. Für diese mühsame Etappe in eine sehr abgelegene Gegend planten wir, einen Fahrer anzuheuern und entsprechend zu bezahlen. Von Otjinhungwa aus wollten wir zunächst Richtung Westen aufbrechen und eine einwöchige Rundtour durch die Wüste unternehmen, bei der wir darauf achten wollten, uns nicht zu weit vom Kunene River zu entfernen. Anschließend hatten wir vor, über die Berge nach Osten zu marschieren, bis nach Epupa. In Epupa gibt es wohl sehr spektakuläre Wasserfälle und entsprechend viele Touristen, die uns, so planten wir, letztendlich wieder nach Opuwo bringen könnten. Für die Strecke von Otjinhungwa nach Epupa planten wir 12 Tage ein – 12 sehr mühsame Tage mit sehr vielen Höhenmetern. Erschwert wurde diese Etappe insbesondere durch eine lange Schlucht zu Beginn der Tour, die wir großzügig zu umgehen planten und uns dabei weit vom Wasser entfernt hätten. Dass es nie dazu kam, wird euch Katharina gleich erklären. Wie schon vor zwei Jahren hat sie sich bereit erklärt, das Schreiben des eigentlichen Reiseberichts zu übernahmen. Vielen Dank an dieser Stelle! :*

Das Kunene River Tal vor Sonnenaufgang. Die gegenüberliegende Uferseite liegt schon in Angola.

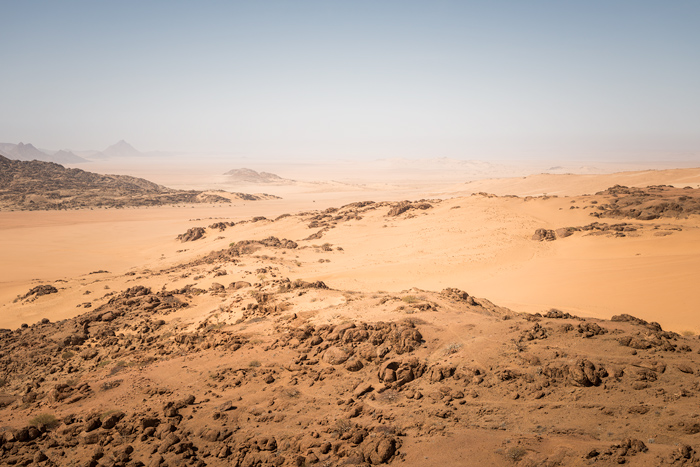

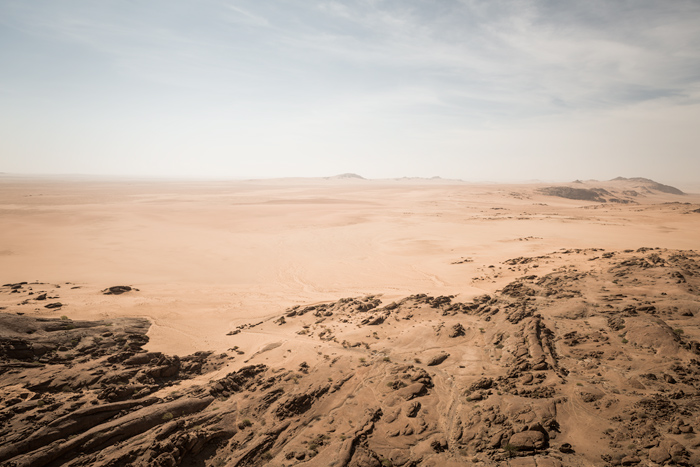

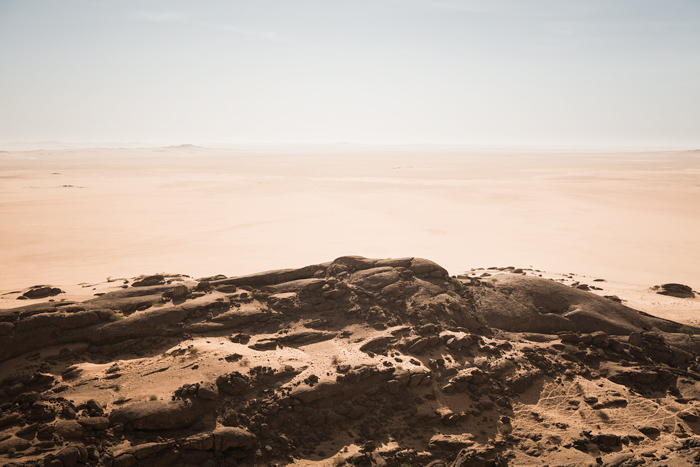

Katharina und ich mit Blick auf die Wüste, nachdem wir oben in den Felsen eine wunderbar schattige Höhle gefunden hatten.

Eine Karte der Region. HIER geht es zu einer höherauflösenden Version.

Einige der hier im Reisebericht aufgeführten Ortsangaben werdet ihr nicht über Google finden. Aber wenn ihr eine ähnliche Tour selbst durchführen wollt und mit den Ortsansässigen in Otjinhungwa redet, wissen diese sehr wohl etwas damit anzufangen.

Wichtig: den folgenden Bericht hat meine Reisepartnerin Katharina geschrieben. Nur die extra gekennzeichneten Kommentare, alle Bilder und Bildunterschriften sind von mir.

Vorbereitung

Kongo, Uganda oder doch Venezuela, was soll es denn jetzt sein für den Winterurlaub? Warm soll es sein, gut zum Gehen, nicht zu touristisch, interessante Menschen usw… ganz einfach also.

Nach langem Hin und Her wurde es dann doch das sehr heiße, trockene, in vielen Teilen touristisch gut erschlossene Namibia. Auf alten russischen Karten und mit Hilfe von Google Earth haben wir uns im Norden Namibias auf die Suche nach Routen, Wasserlöchern, Straßen, Kraalen (runde Kreise auf Google Earth, die ein Zeichen für Siedlungen sind) und fotogenen Plätzen gemacht. Gabriel hat mit einigen Camp-Besitzern am Kunene River (Grenzfluss zu Angola, der immer Wasser führt) Kontakt aufgenommen. Dadurch haben wir sehr aktuelle Informationen über die momentane Wetter- und Wasserlage erhalten und ihnen auch von unserem Vorhaben erzählen können. Auf unsere Tour-Idee kamen die üblichen Reaktionen. Das ist nicht möglich, das ist viel zu gefährlich, das hat zuvor noch niemand probiert, es ist viel zu heiß, ihr seid nur zu zweit, es gibt kein Wasser, wir raten euch davon ab…usw. Mittlerweile weiß ich, dass man sich von solchen Warnungen nicht abschrecken lassen sollte, aber sie trotzdem nicht völlig ignorieren darf.

In einer längeren Nachtsession haben wir dann in unterschiedlichen Farben Flüsse, Wasserlöcher, Wege und Siedlungen in unseren Karten eingezeichnet. Gabriel hat zudem viele verschiedene Routen am Computer ausgearbeitet und in sein GPS eingespeichert.

2. bis 3. Februar: Los geht’s

Wie es dann immer so ist vor einer Reise, auch wenn man sich noch so lange vorbereitet hat, es wird stressig. Dieses Mal haben wir uns beide so gefühlt, als hätten wir gut und gerne noch zwei extra Vorbereitungstage einschieben können. Gabriel hat während des 10-stündigen Flugs sehr angestrengt in den Laptop gestarrt. Ansonsten war die Stimmung auch noch nicht gerade prickelnd, sondern eher angespannt. Aber nach einem Entspannungsbierchen und wunderschönen Eindrücken von der Wüste unter uns hat sich das Reisefeeling langsam eingestellt.

Wir haben zwei Nächte in Windhuk verbracht, da wir noch unser restliches Essen kaufen und einen Bus finden mussten, der nach Opuwo (Verwaltungshauptstadt der Kaoko-Region) fährt. Essen zu finden war in den amerikanisch überladenen Supermärkten kein Problem. Zum Frühstück gab es Knuspermüsli, tagsüber Nüsse, Kekse, Energierigel und am Abend Knorr Fertiggerichte. Den richtigen Bus zu finden war hingegen nicht so leicht und dauerte etwas länger.

4. bis 7. Februar: Das Abenteuer vor dem Abenteuer

Der Mond stand noch am Himmel, als wir uns voll bepackt zur Busstation aufmachten, aber es waren schon viele Schulkinder in ihren Uniformen am Straßenrand unterwegs. An der Marco Polo Busstation war sehr viel los. Ich bin eher das geordnete Treiben an den Fernbusstationen bei uns gewohnt und war etwas überfordert vom Geschrei und dem hektische Durcheinander. Unser Busfahrer erklärte uns, dass es losginge, sobald der Kleinbus voll sei. Wir haben erst mal gemütlich gefrühstückt, nicht ohne mehrmals zu checken ob unsere Rucksäcke auch wirklich noch im Anhänger lagen.

Nach eineinhalb Stunden war der Bus rammelvoll und es ging los. Wir haben die ersten Stunden nur geschlafen, bis unsere Nacken wehtaten und wir bei einer kleinen Cabana Pause machten. Dort gab es unfassbar gutes Warzenschweinfleisch.

Nach weiteren Stunden im Auto war es späterer Nachmittag. Gabriel konnte keine der Städte, an denen wir vorbei fuhren, auf der Landkarte finden. Immer mehr Leute stiegen aus und ein komisches Gefühl stellte sich bei uns ein. Dieses Gefühl bewahrheitete sich - der Bus fuhr nach Oshakati, 230 km östlich von Opuwo, unserem eigentlichen Ziel. Dazu kam, dass mich am Klo einige Damen ansprachen um mir zu erklären, dass ich hier in dieser Region besonders vorsichtig sein müsse. Das war eine ungute Situation. Alle Fahrgäste waren wütend auf ihre Landsmänner, die uns an der Busstation in Windhoek offenbar absichtlich abgezogen und in den falschen Bus gesetzt hatten, nur um diesen schnell voll zu bekommen. Letztendlich half uns eine junge Frau an der Endstation der Busreise ein Sammeltaxi zu finden, welches gleich im Anschluss nach Opuwo fuhr. Nach einer 14-stündigen Reise kamen wir im ABBA-Guesthouse an, in das wir spontan eincheckten. Essen, Bier trinken, duschen und endlich schlafen.

Kommentar Libertist: Dass wir es nach dieser Strapaze tatsächlich noch an einem Tag von Windhoek nach Opuwo schafften – immerhin eine Strecke von über 700 km, wenn wir direkt gefahren wären – kam uns beim abendlichen Restaurantbesuch schon wieder nach purem Glück vor.

Am nächsten Tag (5. Februar) haben wir der Besitzerin des Guesthouses, eine ehemalige Deutsche, von unserem Vorhaben erzählt. Sie hat uns berichtet, dass die Route von den Epupa Falls nach Otjinhungwa irgendwann schon mal von Guides mit Eseln bewandert wurde. Leider kannte sie niemanden der uns mit einem Auto, die Strecke von ca. 500 km über sehr unwegsames Gelände, von Opuwo nach Otjinhungwa im Marienflusstal fahren konnte. Also machten wir uns auf den Weg, jemanden aus Opuwo zu finden, der uns aushelfen konnte.

Es war 11 Uhr und die Sonne knallte erbarmungslos vom Himmel. Gabriels Nacken war trotz 50er Sonnencreme schnell knallrot. Wir waren weit und breit die einzigen Touristen. Wir waren fast eine Attraktion auf der Straße, die Menschen drehten sich nach uns um und grüßten uns. Ein ungewohntes Gefühl, so herauszustechen. Es gab viel zu sehen entlang dieser Straße. Sämtliche Stämme der Region waren vertreten. Die Herero-Frauen mit ihren opulenten, bodenlangen Kleidern in schrillen Farben. Daneben Himba-Frauen mit Rindslederschurz, einer Vielzahl an Ketten und Armreifen und der rotbraunen Lehmschicht auf ihrer Haut. Die Ovahakaona-Frauen stachen durch ihre bunten Perlenketten hervor. Eigentlich wollte ich nur am Straßenrand sitzen und dem bunten Treiben zuschauen.

Die Reaktion der Menschen auf unsere Kameras war sehr unterschiedlich. Ich musste mich erst daran gewöhnen, wildfremde und mehr oder weniger nackte Frauen zu fotografieren. Ich hatte anfangs ein sehr ungutes Gefühl dabei, vor allem weil fast niemand Englisch sprach und ich nie wusste ob es für sie wirklich in Ordnung war.

In Opuwo selbst habe ich neben diesen beiden Bildern eigentlich überhaupt kein Foto-Versuche unternommen und die Kamera anschließend nur noch im Hotelzimmer liegen lassen. Mein Eindruck war, dass sich die Menschen dort überhaupt nicht gerne fotografieren lassen, beziehungsweise es gewohnt sind, von Touristen dafür bezahlt zu werden. Das war mir unangenehm. Ich verstehe zwar die Problematik, konnte mich aber nicht wirklich darauf einlassen und verzichtete folglich lieber aufs Fotografieren… was mir in so grellem Licht wie hier auch nicht sonderlich schwer fiel. Prinzipiell wurden natürlich alle meine Portraits mit dem ausdrücklichen Einverständnis der Personen aufgenommen.

Bei einer kleinen Hütte mit großem „I“ für Information hatten wir wieder einmal großes Glück, denn wir lernten „KK“ kennen. Er war groß, außergewöhnlich dünn, hatte ein herzliches Lachen und erklärte sich bereit, uns zum Camp Syncro in Otjinhungwa zu fahren. Das Auto wollte er sich von John, einem Bekannten, ausborgen und am besten noch heute um 14 Uhr losfahren, da er uns am Weg einige Himba-Dörfern zeigen wollte. Er war selbst halb Himba und halb Herero, daher konnte er deren Sprache. Der Plan war, schon am nächsten Abend in Otjinhungwa anzukommen.

Kommentar Libertist: Das ganze Transport-Prozedere hielten wir vertraglich fest, damit Fahrer oder Autobesitzer hinterher nicht Unsummen für etwaige Reparatur- oder Abschleppkosten verlangen würden. Wer weiß, wie die Fahrt verlaufen würde, immerhin lagen zwischen 400 und 500 Kilometer miesester Off-Road Piste zwischen uns und unserem Ziel. Der Vertrag wurde von KK als unserem Fahrer, von John als Eigentümer des Autos und von mir als Kunde unterschrieben. Alle waren happy. Ich empfehle jedem, bei solchen oder ähnlichen „Handschlag-Aktionen“, wo viel schief gehen kann, dasselbe zu tun.

Wir waren noch nicht einmal fertig mit dem Mittagessen, da standen die beiden um 13:45 Uhr abfahrbereit, mit zwei Ersatzreifen und extra Benzinkanistern, die wir angefordert hatten, vor unserer Tür. „We are not on african time. We want you to trust us, so we wait for you.” Was für eine Überraschung! Super glücklich darüber, wie reibungslos und kurz unser Aufenthalt in Opuwo war, saßen wir im Auto, nichtsahnend was in den kommenden Stunden und Tagen noch so alles passieren würde.

Nach und nach bemerkten wir, in was für einem Auto wir unterwegs waren. Wir hatten das einzige schwarze Auto weit und breit, natürlich ohne Klimaanlage. Eines der Fenster ließ sich nicht öffnen, die Tür konnte auch nur von außen geöffnet werden und mit dem Getriebe stimmte etwas nicht. Bei der nächsten Klopause entdeckten wir ein Loch im Hinterreifen. Alles noch nicht so schlimm, KK wollte weiter fahren bis keine Luft mehr drinnen war. Sein Ziel war es, den Reifen erst beim Himba-Dorf zu wechseln. Leider war die Luft schneller draußen, als gedacht. KKs Fahrstil war zudem leider auch nicht besonders reifenschonend.

Springbock.

Eine Frau der Herero mit ihrer traditioneller Kopfbedeckung, der den Viehreichtum ihres Stammes symbolisieren soll.

Normalerweise dauert so ein Reifenwechsel wenige Minuten. In unserem Fall dauerte es über drei Stunden. Der Wagenheber, den wir dabei hatten, war kein richtiger Wagenheber, hatte kein Öl mehr drinnen und konnte das Auto kaum für wenige Zentimeter anheben. Zudem standen wir im Sand und der Boden gab stark nach. Leider war der Reifen auch mit 6 unterschiedlichen Schrauben befestigt und den entsprechenden Aufsatz für eine der Schrauben konnten wir erst nach langer Suche finden. Plötzlich gab der Wagenheber nach und das Auto krachte zusammen. Ich konnte gar nicht mehr hinschauen, weil KK dabei fast geköpft wurde. Er versicherte uns immer wieder „It’s ok, it’s Africa.“ und verschwand wieder mit seiner schwach leuchtenden Handytaschenlampe unter dem Auto. Es war für uns unfassbar, dass wir es nach drei Stunden wirklich geschafft hatten, den Reifen mit diesem alten und unvollständigen Werkzeug zu wechseln.

Im Himba-Dorf durften wir unser Zelt nahe den Hütten aufbauen. Zu unserer großen Überraschung saßen wir wenig später in einer der Lehmhütten. Es war angenehm warm und roch nach dem leicht süßlichen Kräuterparfum der Himba-Frauen. Die Hütte war winzig, trotzdem saßen Gabriel, KK, 2 Schwestern, eine ihrer älteren Töchter, die Dorfälteste und ich in einem Kreis, hinter uns noch einmal 4 kleine Kinder. Es war eine besondere Stimmung. Sie wollten wissen, wo mein kleines Kind sei. Es war unvorstellbar für sie, dass ich in meinem Alter (25) noch kein Kind hatte. Eine der Schwestern versuchte ihr Baby zu stillen und erklärte uns, dass sie durch die einseitige Ernährung (die Regierung spendet Maismehl, das war’s auch schon) kaum Milch für ihr Baby produzieren konnte. Zudem seien alle ihre Tiere auf Grund der Dürre gestorben. Bei ihren Erzählungen und dem Anblick des 2 Wochen alten Babys auf ihrem Arm musste ich ordentlich schlucken. Ihre Situation machte mich traurig und nachdenklich.

Kommentar Libertist: Ja, die Stimmung in der Hütte war schon außergewöhnlich. Wir haben uns sehr willkommen gefühlt und konnten dank KKs Übersetzungen viele Fragen stellen. Die Frauen waren offensichtlich leicht verwundert über unsere Fragen; vielleicht auch darüber, dass wir uns so ernsthaft für ihre Geschichten interessierten. Anfangs hatte ich noch Lust darauf, ein Foto zu machen – so viele Personen mitten in der Nacht im Schein der mickrigen Funzel in dieser kleinen Lehmhütte, was für eine Szene! – aber den Gedanken vergaß ich bald. Hätte auch nicht zur Stimmung gepasst.

(6. Februar) Wenige Stunden später weckte uns der Dorfgockel. Die Bergspitzen waren schon rosa und die ersten Frauen aus dem Dorf machten sich auf, um Wasser zu holen. Das Licht war perfekt und wir durften ein paar Fotos machen. Da ich zuvor noch nie Portraitfotos gemacht hatte, war ich sehr unsicher und hab mich einfach zu den Frauen auf den Boden gesetzt, während Gabriel fotografiert hat. Ich hab für die Kinder Luftballons, Seifenblasen und Ölkreiden mitgebracht. Anfangs wussten sie nicht so wirklich was sie damit anfangen sollten. Später kam auch der Dorfälteste und band zwei Luftballons an seinen Stock, also schien es ihnen schon zu gefallen.

Kommentar Libertist: Zum Schluss übergaben wir den Dorfbewohnern einige Geschenke, die wir aus Opuwo mitgebracht hatten. Im Supermarkt der Stadt stellten wir KK zuvor nämlich ein gewisses Budget zur Verfügung, mit dem er Lebensmittel für die Menschen einkaufen sollte, die wir unterwegs treffen würden. KK weiß besser als wir, was in den Dörfern gebraucht wird und entschied sich vor allem für Maismehl, Öl, Zucker, Brot und Tabak.

Der Vormittag war schon fast rum, als wir uns auf den Weg machten. Nach einiger Zeit verkündete uns KK, dass die Bremsen auf der linken Seite nicht funktionierten. Das war suboptimal, da KK äußerst beratungsresistent war, was seinen Fahrstil anging. Gabriel erklärte ihm zwar immer wieder, dass wir nur noch einen Reifen hatten, aber das wollte er nicht so ganz wahrhaben. Generell brachten uns KK und das in allen Tonlagen scheppernde Auto des Öfteren zum Lachen. Ein bezeichnender Wortwechsel:

Gabriel: “KK, go slow! Why don’t you drive in second gear?!“

KK: “The first and second gear are consuming a lot of petrol.”

Gabriel: “Well, the third gear is consuming a lot of tires!”

KK: “Hm. Oh well. That’s Africa, haha!“

Wir hielten an einem unerwarteten Mini-Shop, das einzige Gebäude weit und breit, da KK seine tägliche Cola Zuckerdosis vermisste. Zum Glück hielten wir an, denn an einem der Benzinkanister entdeckten wir am Boden ein Leck. Meine Sporttasche, die vollgestopft war mit Essen, hatte sich schon gut vollgesoffen. Leider konnten wir nicht einfach mal schnell neues Essen kaufen und so mussten wir in den kommenden Tagen feststellen, wie Essen und vor allem Rülpser schmecken wenn Benzin mit im Spiel ist, uahhhh ekelhaft. Diesen Geschmack werde ich nie vergessen.

Wenig später diskutierten Gabriel und KK wieder einmal über den rasanten Fahrstil und es knallte. Wir schafften es gerade noch das steile Flussbett hinauf und blieben am Straßenrand stehen, um erneut Reifen zu wechseln. Zum Glück war der Untergrund dieses Mal hart und der Reifen war in kürze gewechselt. Jedoch wussten Gabriel und ich, dass wir die letzte Etappe der Fahrt, die Wüste, auf keinen Fall ohne Ersatzreifen antreten wollten.

Zwischenzeitlich hatten wir schon die Hoffnung aufgegeben, je zu Sarah und Ryan ins Camp Syncro zu kommen. Unsere Hoffnung war nun Orupembe. Dieser Ort besteht aus einer Hütte, einem weiteren Mini-Shop und einer Polizeistation. Leider konnten wir dort weder Benzin noch Ersatzreifen besorgen. So saßen wir ziemlich ratlos unter einem Baum und diskutierten unsere Optionen durch. Zum Glück passierte uns ein Geländewagen mit einem polnischen Ehepaar und einem namibischen Guide. Dieser riet uns, im nicht allzu weit entfernten Marbel Camp nach einem Reifen zu fragen.

Im Marble Camp spielten sich dann filmreife Szenen ab. 9 Regierungsbeamte, die zu wissenschaftlichen Zwecken in der Gegend unterwegs waren, standen um einen unserer kaputten Reifen herum und diskutierten, wie dieser zu reparieren sei. Man vermutete, dass der Reifen gar kein Loch hatte, sondern durch einen zu starken Schlag einfach die Luft ausgetreten sei. Aufpumpen konnte man den Reifen aber nicht ohne weiteres, da bei diesen schlauchlosen Reifen die Luft an der Seite (an der verbeulten Felge) austritt, wenn man nur langsam mit einer Handpumpe pumpt. Die Lücken zwischen Felge und Mantel waren also das Problem. Eine Option war anscheinend, Benzin in den Reifen zu füllen, anzünden und zu hoffen, dass sich der schmelzende Mantel an die Felge anpasst. Jedoch war dabei die Chance auch relativ groß, dass der ganze Reifen explodiert, schmilzt oder ähnliches. Daher Option B, einer pumpte mit einer gewöhnlichen Luftpumpe, einer goss Wasser über den Reifen um zu sehen wo die Luft austrat, einer stopfte Klopapier in die Ritzen und einer schlug mit einer Eisenstange auf den Reifen, damit sich die Luft gleichmäßig verteilte. Der Rest stand drum herum und gab eifrig Kommentare ab.

So saßen wir wenig später in unserer Schepperkiste, die sich am nächsten Morgen sogar tapfer einen Pass hochkämpfte und sich auf Grund der fehlenden Bremse etwas schief die Hügel hinunter schob. Als hätten wir am Vorabend noch nicht genug Aufregung gehabt entdeckte ich vorm Schlafengehen im schwachen Licht des Lagerfeuers unter KKs Stuhl einen großen Skorpion. KK zuckte zusammen und leider musste der Skorpion aufs Feuer, da er sonst wieder zurückgekommen wäre und wir alle Lust auf eine ruhige Nacht hatten.

Reisezeit: Februar/März 2015

Dauer: 3 ½ Wochen (die gesamte Reise dauert 7 Wochen, aber in diesem Bericht geht’s nur um den ersten Teil)

Dünenlauf statt Mittagspause – auf welche Ideen man so kommt, wenn es keinen Schatten gibt…

Sportunterricht in Otjinhungwa, dem Ausgangspunkt unserer Tour.

Eine junge Himba in ihrem Dorf, westlich von Opuwo im Nordwesten Namibias.

„It’s ok, it’s Africa.“ versuchte KK uns immer wieder zu beruhigen, nachdem am Auto nach und nach alles kaputt ging, was kaputtgehen konnte. Der Mann fuhr uns zu Beginn der Reise fast 500 km zu unserem Ausgangsort an die Grenze zu Angola. In der Situation, als das Foto entstand, verließ auch ihn der Mut.

Vorbemerkungen

Lange hat es gedauert, bis ich mich für ein Ziel dieser Winterreise entscheiden konnte. Zuerst arbeitete ich eine ziemlich spannende Idee für die Durchquerung des östlichen Teils der Demokratischen Republik Kongo aus. Das hätte eine Flussexpedition werden sollen, für deren Vorbereitung ich schon im Spätsommer mehrere Wochen lang in Kontakt mit amerikanischen NGO-Mitarbeitern stand, die seit vielen Jahren im Kongo leben und mir bei der Planung halfen. Nachdem ich für diese Unternehmung kein geeignetes Team zusammenstellen konnte (es wollte einfach niemand mitkommen), bastelte ich an einer logistisch sehr aufwendigen Patagonie-Idee, die ich ganz sicher noch verwirklichen werde. Hier hätte uns die Route sieben Wochen lang größtenteils über Eisfelder geführt, ein paar anspruchsvolle Packrafting-Abschnitte waren auch dabei. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten und der knappen Vorbereitungszeit haben sich die wenigen potentiellen Mitreisenden, die anfangs interessiert waren, dagegen entschieden. Und allein wäre die Sache kaum machbar gewesen.

Dann hier es kurzzeitig Kolumbien und Venezuela – dort gibt es ja auch ein paar schöne Berglandschaften, die mir nach einigen Tagen genauerer Betrachtung aber doch zu zivilisationsnah vorkamen. Fast hätte ich dann Flüge nach Kenia gebucht und mich für eine längere Tour durch den Westen des Landes mit meinem Freund Losike aus Uganda zusammengeschlossen, der Gerald und mich vor zwei Jahren durch Karamoja begleitete. Letztendlich wurde es dann Namibia.

Warum Namibia? Ich hatte schon vor längerer Zeit eine Route für den Nordwesten Namibias ausgearbeitet, zunächst ohne Grund. Das mache ich manchmal in meiner Freizeit: ich spiele mit Google Earth herum und male rote Linien durch Landschaften, die ich interessant finde. Damals kam es nicht zu der Reise, weil ich meinte, die Gegend sei viel zu trocken, um eine Trekkingtour überhaupt in Erwägung zu ziehen. Erst ein Telefongespräch mit Gerald Ende November erinnerte mich an meine früheren Pläne: er meinte nämlich, dass er selbst irgendwann dahin möchte und es dort in der Regenzeit schon genügend Wasser geben sollte - und Februar/März, also zu meiner Reisezeit, war Regenzeit in Namibia.

Die Entscheidung fiel dann relativ schnell: sieben Wochen Namibia sollten es werden, wobei mein Interesse ausschließlich auf dem Nordwesten des Landes lag: der Region Kunene. Der ganz nördliche Teil, den wir auf dieser Reise besuchten, wird auch „Kaokoland“ genannt; im nächsten Bericht geht’s dann um „Damaraland“.

Kunene gehört zu den trockensten, ärmsten und traditionellsten Teilen Namibias. Die Region beheimatet einige mitunter noch immer recht traditionell lebenden Stämme, darunter die Himba und Ovahakaona. Andere Stämme, beispielsweise Herero und Damara, leben bereits moderner und kleiden sich in der Regel (aber nicht ausschließlich) nach westlichem Vorbild. Wie auch immer, verglichen mit anderen Landesteilen lässt sich da oben in der Wüste und Halbwüste noch relativ viel traditionelles Nomadenleben beobachten: insbesondere die Himba sind noch oft mit ihrem Vieh unterwegs, wobei auch das aufgrund der zunehmenden Trockenheit immer schwieriger wird.

Eine Frau der Ovahakaona führte uns durch ihren Garten.

In Kunene gibt es außerdem noch einiges an Großwild. Auf meinen Reisen interessieren mich die Tiere grundsätzlich weniger als Menschen und Kulturen, aber hier und da mal eine Antilope zu sehen, ist schon nett.

Was die Gegend in meinen Augen besonders attraktiv machte, ist natürlich die Landschaft: Wüste, Steppe, Savannen, Berge, zahllose Felshügel… die Natur im Nordwesten Namibias sah unglaublich vielversprechend aus. Nach dem Telefonat mit Gerald dauerte es nur wenige Tage, bis ich meine Flüge buchte: Abflug am 2. Februar, Rückflug am 20. März.

Man kann schon sagen, dass ich ein sehr gutes Gefühl bei der Sache hatte – ich fühlte mich der Reise gewachsen. Das mag für viele hier banal klingen, ist für mich in der Vergangenheit aber nicht immer selbstverständlich gewesen.

Während sich Katharina bei der Recherche vor allem auf wilde Tiere konzentrierte, ging es mir in erster Linie um Wasser: was heißt denn „Regenzeit“ im Norden Namibias überhaupt? Regenzeit bedeutet zunächst einmal Sommer: wir wussten also, dass wir mit extremen Temperaturen zu kämpfen haben werden. Während die meisten Touristen das Land in den Wintermonaten (Mai bis September) bereisen, würden wir zu Fuß bei bis zu 45° Celsius im Schatten durch die schattenlose Ebene marschieren. Wer sowas noch nie erlebt hat, kann sich wohl schwer vorstellen, wie es sich anfühlt. Mit Hitze und Trockenheit ist nicht zu spaßen.

Die größte Hilfe waren mir hierbei die beiden Schweizer Sarah und Ryan vom Camp Syncro, die direkt am Kunene River wohnen, welcher wiederum die Grenze zwischen Namibia und Angola markiert. Kurz zusammengefasst: ja, es kann regnen, aber je weiter man nach Westen Richtung Wüste kommt, desto unwahrscheinlicher werden die Niederschläge. Mit anderen Worten: der Teil Kunenes, der uns am meisten interessierte, sieht möglicherweise auch in der Regenzeit keinen Tropfen Wasser. Das ist im Übrigen auch der Grund dafür, warum es dort oben scheinbar absolut gar keinen Trekking-Tourismus gibt, zumindest haben meine Internet-Recherchen dahingehend nichts ergeben. Namibia scheint überhaupt ein Land zu sein, das man nur mit dem eigenen oder geliehenen Geländewagen bereisen kann – dass dieses Vorurteil nicht zutrifft, soll auch dieser Bericht zeigen.

Bevor ich das Wort an Katharina übergebe, möchte ich noch kurz auf unseren Plan zu sprechen kommen. Ich besorgte russische Militärkarten, die uns bei der Navigation durch die Grenzregion im Norden helfen sollten. Dort fließt der Kunene River, einer von zwei Flüssen Namibias, die ganzjährig Wasser führen. Der eine markiert die Grenze zu Südafrika, der andere – „unserer“, die Grenze zu Angola. Wir arbeiteten verschiedene Routen aus, die wir in Abhängigkeit von den Regenfällen in der Gegend gehen würden. Wenn es gar kein Regen gab, würden wir uns an den besagten Kunene River halten und uns maximal wenige Tagesmärsche davon entfernen können. Von dieser Option gingen wir aus, da uns Sarah und Ryan bereits im Vorfeld wissen ließen, dass keiner der anderen Flüsse dieser Gegend in den letzten Jahren Wasser geführt hat. Eigentlich rechneten wir schon damit, keine Wolke am Himmel zu sehen.

Konkret hieß das für uns, dass wir nach der Landung in Windhoek am 26. Februar erstmal einkaufen und es sobald wie möglich mit einem Bus nach Opuwo schaffen wollten. Opuwo ist die Hauptstadt der Region Kunene, von da aus sollte es nach Otjinhungwa (Marienfluss) gehen. Für diese mühsame Etappe in eine sehr abgelegene Gegend planten wir, einen Fahrer anzuheuern und entsprechend zu bezahlen. Von Otjinhungwa aus wollten wir zunächst Richtung Westen aufbrechen und eine einwöchige Rundtour durch die Wüste unternehmen, bei der wir darauf achten wollten, uns nicht zu weit vom Kunene River zu entfernen. Anschließend hatten wir vor, über die Berge nach Osten zu marschieren, bis nach Epupa. In Epupa gibt es wohl sehr spektakuläre Wasserfälle und entsprechend viele Touristen, die uns, so planten wir, letztendlich wieder nach Opuwo bringen könnten. Für die Strecke von Otjinhungwa nach Epupa planten wir 12 Tage ein – 12 sehr mühsame Tage mit sehr vielen Höhenmetern. Erschwert wurde diese Etappe insbesondere durch eine lange Schlucht zu Beginn der Tour, die wir großzügig zu umgehen planten und uns dabei weit vom Wasser entfernt hätten. Dass es nie dazu kam, wird euch Katharina gleich erklären. Wie schon vor zwei Jahren hat sie sich bereit erklärt, das Schreiben des eigentlichen Reiseberichts zu übernahmen. Vielen Dank an dieser Stelle! :*

Das Kunene River Tal vor Sonnenaufgang. Die gegenüberliegende Uferseite liegt schon in Angola.

Katharina und ich mit Blick auf die Wüste, nachdem wir oben in den Felsen eine wunderbar schattige Höhle gefunden hatten.

Eine Karte der Region. HIER geht es zu einer höherauflösenden Version.

Einige der hier im Reisebericht aufgeführten Ortsangaben werdet ihr nicht über Google finden. Aber wenn ihr eine ähnliche Tour selbst durchführen wollt und mit den Ortsansässigen in Otjinhungwa redet, wissen diese sehr wohl etwas damit anzufangen.

Wichtig: den folgenden Bericht hat meine Reisepartnerin Katharina geschrieben. Nur die extra gekennzeichneten Kommentare, alle Bilder und Bildunterschriften sind von mir.

Vorbereitung

Kongo, Uganda oder doch Venezuela, was soll es denn jetzt sein für den Winterurlaub? Warm soll es sein, gut zum Gehen, nicht zu touristisch, interessante Menschen usw… ganz einfach also.

Nach langem Hin und Her wurde es dann doch das sehr heiße, trockene, in vielen Teilen touristisch gut erschlossene Namibia. Auf alten russischen Karten und mit Hilfe von Google Earth haben wir uns im Norden Namibias auf die Suche nach Routen, Wasserlöchern, Straßen, Kraalen (runde Kreise auf Google Earth, die ein Zeichen für Siedlungen sind) und fotogenen Plätzen gemacht. Gabriel hat mit einigen Camp-Besitzern am Kunene River (Grenzfluss zu Angola, der immer Wasser führt) Kontakt aufgenommen. Dadurch haben wir sehr aktuelle Informationen über die momentane Wetter- und Wasserlage erhalten und ihnen auch von unserem Vorhaben erzählen können. Auf unsere Tour-Idee kamen die üblichen Reaktionen. Das ist nicht möglich, das ist viel zu gefährlich, das hat zuvor noch niemand probiert, es ist viel zu heiß, ihr seid nur zu zweit, es gibt kein Wasser, wir raten euch davon ab…usw. Mittlerweile weiß ich, dass man sich von solchen Warnungen nicht abschrecken lassen sollte, aber sie trotzdem nicht völlig ignorieren darf.

In einer längeren Nachtsession haben wir dann in unterschiedlichen Farben Flüsse, Wasserlöcher, Wege und Siedlungen in unseren Karten eingezeichnet. Gabriel hat zudem viele verschiedene Routen am Computer ausgearbeitet und in sein GPS eingespeichert.

2. bis 3. Februar: Los geht’s

Wie es dann immer so ist vor einer Reise, auch wenn man sich noch so lange vorbereitet hat, es wird stressig. Dieses Mal haben wir uns beide so gefühlt, als hätten wir gut und gerne noch zwei extra Vorbereitungstage einschieben können. Gabriel hat während des 10-stündigen Flugs sehr angestrengt in den Laptop gestarrt. Ansonsten war die Stimmung auch noch nicht gerade prickelnd, sondern eher angespannt. Aber nach einem Entspannungsbierchen und wunderschönen Eindrücken von der Wüste unter uns hat sich das Reisefeeling langsam eingestellt.

Wir haben zwei Nächte in Windhuk verbracht, da wir noch unser restliches Essen kaufen und einen Bus finden mussten, der nach Opuwo (Verwaltungshauptstadt der Kaoko-Region) fährt. Essen zu finden war in den amerikanisch überladenen Supermärkten kein Problem. Zum Frühstück gab es Knuspermüsli, tagsüber Nüsse, Kekse, Energierigel und am Abend Knorr Fertiggerichte. Den richtigen Bus zu finden war hingegen nicht so leicht und dauerte etwas länger.

4. bis 7. Februar: Das Abenteuer vor dem Abenteuer

Der Mond stand noch am Himmel, als wir uns voll bepackt zur Busstation aufmachten, aber es waren schon viele Schulkinder in ihren Uniformen am Straßenrand unterwegs. An der Marco Polo Busstation war sehr viel los. Ich bin eher das geordnete Treiben an den Fernbusstationen bei uns gewohnt und war etwas überfordert vom Geschrei und dem hektische Durcheinander. Unser Busfahrer erklärte uns, dass es losginge, sobald der Kleinbus voll sei. Wir haben erst mal gemütlich gefrühstückt, nicht ohne mehrmals zu checken ob unsere Rucksäcke auch wirklich noch im Anhänger lagen.

Nach eineinhalb Stunden war der Bus rammelvoll und es ging los. Wir haben die ersten Stunden nur geschlafen, bis unsere Nacken wehtaten und wir bei einer kleinen Cabana Pause machten. Dort gab es unfassbar gutes Warzenschweinfleisch.

Nach weiteren Stunden im Auto war es späterer Nachmittag. Gabriel konnte keine der Städte, an denen wir vorbei fuhren, auf der Landkarte finden. Immer mehr Leute stiegen aus und ein komisches Gefühl stellte sich bei uns ein. Dieses Gefühl bewahrheitete sich - der Bus fuhr nach Oshakati, 230 km östlich von Opuwo, unserem eigentlichen Ziel. Dazu kam, dass mich am Klo einige Damen ansprachen um mir zu erklären, dass ich hier in dieser Region besonders vorsichtig sein müsse. Das war eine ungute Situation. Alle Fahrgäste waren wütend auf ihre Landsmänner, die uns an der Busstation in Windhoek offenbar absichtlich abgezogen und in den falschen Bus gesetzt hatten, nur um diesen schnell voll zu bekommen. Letztendlich half uns eine junge Frau an der Endstation der Busreise ein Sammeltaxi zu finden, welches gleich im Anschluss nach Opuwo fuhr. Nach einer 14-stündigen Reise kamen wir im ABBA-Guesthouse an, in das wir spontan eincheckten. Essen, Bier trinken, duschen und endlich schlafen.

Kommentar Libertist: Dass wir es nach dieser Strapaze tatsächlich noch an einem Tag von Windhoek nach Opuwo schafften – immerhin eine Strecke von über 700 km, wenn wir direkt gefahren wären – kam uns beim abendlichen Restaurantbesuch schon wieder nach purem Glück vor.

Am nächsten Tag (5. Februar) haben wir der Besitzerin des Guesthouses, eine ehemalige Deutsche, von unserem Vorhaben erzählt. Sie hat uns berichtet, dass die Route von den Epupa Falls nach Otjinhungwa irgendwann schon mal von Guides mit Eseln bewandert wurde. Leider kannte sie niemanden der uns mit einem Auto, die Strecke von ca. 500 km über sehr unwegsames Gelände, von Opuwo nach Otjinhungwa im Marienflusstal fahren konnte. Also machten wir uns auf den Weg, jemanden aus Opuwo zu finden, der uns aushelfen konnte.

Es war 11 Uhr und die Sonne knallte erbarmungslos vom Himmel. Gabriels Nacken war trotz 50er Sonnencreme schnell knallrot. Wir waren weit und breit die einzigen Touristen. Wir waren fast eine Attraktion auf der Straße, die Menschen drehten sich nach uns um und grüßten uns. Ein ungewohntes Gefühl, so herauszustechen. Es gab viel zu sehen entlang dieser Straße. Sämtliche Stämme der Region waren vertreten. Die Herero-Frauen mit ihren opulenten, bodenlangen Kleidern in schrillen Farben. Daneben Himba-Frauen mit Rindslederschurz, einer Vielzahl an Ketten und Armreifen und der rotbraunen Lehmschicht auf ihrer Haut. Die Ovahakaona-Frauen stachen durch ihre bunten Perlenketten hervor. Eigentlich wollte ich nur am Straßenrand sitzen und dem bunten Treiben zuschauen.

Die Reaktion der Menschen auf unsere Kameras war sehr unterschiedlich. Ich musste mich erst daran gewöhnen, wildfremde und mehr oder weniger nackte Frauen zu fotografieren. Ich hatte anfangs ein sehr ungutes Gefühl dabei, vor allem weil fast niemand Englisch sprach und ich nie wusste ob es für sie wirklich in Ordnung war.

In Opuwo selbst habe ich neben diesen beiden Bildern eigentlich überhaupt kein Foto-Versuche unternommen und die Kamera anschließend nur noch im Hotelzimmer liegen lassen. Mein Eindruck war, dass sich die Menschen dort überhaupt nicht gerne fotografieren lassen, beziehungsweise es gewohnt sind, von Touristen dafür bezahlt zu werden. Das war mir unangenehm. Ich verstehe zwar die Problematik, konnte mich aber nicht wirklich darauf einlassen und verzichtete folglich lieber aufs Fotografieren… was mir in so grellem Licht wie hier auch nicht sonderlich schwer fiel. Prinzipiell wurden natürlich alle meine Portraits mit dem ausdrücklichen Einverständnis der Personen aufgenommen.

Bei einer kleinen Hütte mit großem „I“ für Information hatten wir wieder einmal großes Glück, denn wir lernten „KK“ kennen. Er war groß, außergewöhnlich dünn, hatte ein herzliches Lachen und erklärte sich bereit, uns zum Camp Syncro in Otjinhungwa zu fahren. Das Auto wollte er sich von John, einem Bekannten, ausborgen und am besten noch heute um 14 Uhr losfahren, da er uns am Weg einige Himba-Dörfern zeigen wollte. Er war selbst halb Himba und halb Herero, daher konnte er deren Sprache. Der Plan war, schon am nächsten Abend in Otjinhungwa anzukommen.

Kommentar Libertist: Das ganze Transport-Prozedere hielten wir vertraglich fest, damit Fahrer oder Autobesitzer hinterher nicht Unsummen für etwaige Reparatur- oder Abschleppkosten verlangen würden. Wer weiß, wie die Fahrt verlaufen würde, immerhin lagen zwischen 400 und 500 Kilometer miesester Off-Road Piste zwischen uns und unserem Ziel. Der Vertrag wurde von KK als unserem Fahrer, von John als Eigentümer des Autos und von mir als Kunde unterschrieben. Alle waren happy. Ich empfehle jedem, bei solchen oder ähnlichen „Handschlag-Aktionen“, wo viel schief gehen kann, dasselbe zu tun.

Wir waren noch nicht einmal fertig mit dem Mittagessen, da standen die beiden um 13:45 Uhr abfahrbereit, mit zwei Ersatzreifen und extra Benzinkanistern, die wir angefordert hatten, vor unserer Tür. „We are not on african time. We want you to trust us, so we wait for you.” Was für eine Überraschung! Super glücklich darüber, wie reibungslos und kurz unser Aufenthalt in Opuwo war, saßen wir im Auto, nichtsahnend was in den kommenden Stunden und Tagen noch so alles passieren würde.

Nach und nach bemerkten wir, in was für einem Auto wir unterwegs waren. Wir hatten das einzige schwarze Auto weit und breit, natürlich ohne Klimaanlage. Eines der Fenster ließ sich nicht öffnen, die Tür konnte auch nur von außen geöffnet werden und mit dem Getriebe stimmte etwas nicht. Bei der nächsten Klopause entdeckten wir ein Loch im Hinterreifen. Alles noch nicht so schlimm, KK wollte weiter fahren bis keine Luft mehr drinnen war. Sein Ziel war es, den Reifen erst beim Himba-Dorf zu wechseln. Leider war die Luft schneller draußen, als gedacht. KKs Fahrstil war zudem leider auch nicht besonders reifenschonend.

Springbock.

Eine Frau der Herero mit ihrer traditioneller Kopfbedeckung, der den Viehreichtum ihres Stammes symbolisieren soll.

Normalerweise dauert so ein Reifenwechsel wenige Minuten. In unserem Fall dauerte es über drei Stunden. Der Wagenheber, den wir dabei hatten, war kein richtiger Wagenheber, hatte kein Öl mehr drinnen und konnte das Auto kaum für wenige Zentimeter anheben. Zudem standen wir im Sand und der Boden gab stark nach. Leider war der Reifen auch mit 6 unterschiedlichen Schrauben befestigt und den entsprechenden Aufsatz für eine der Schrauben konnten wir erst nach langer Suche finden. Plötzlich gab der Wagenheber nach und das Auto krachte zusammen. Ich konnte gar nicht mehr hinschauen, weil KK dabei fast geköpft wurde. Er versicherte uns immer wieder „It’s ok, it’s Africa.“ und verschwand wieder mit seiner schwach leuchtenden Handytaschenlampe unter dem Auto. Es war für uns unfassbar, dass wir es nach drei Stunden wirklich geschafft hatten, den Reifen mit diesem alten und unvollständigen Werkzeug zu wechseln.

Im Himba-Dorf durften wir unser Zelt nahe den Hütten aufbauen. Zu unserer großen Überraschung saßen wir wenig später in einer der Lehmhütten. Es war angenehm warm und roch nach dem leicht süßlichen Kräuterparfum der Himba-Frauen. Die Hütte war winzig, trotzdem saßen Gabriel, KK, 2 Schwestern, eine ihrer älteren Töchter, die Dorfälteste und ich in einem Kreis, hinter uns noch einmal 4 kleine Kinder. Es war eine besondere Stimmung. Sie wollten wissen, wo mein kleines Kind sei. Es war unvorstellbar für sie, dass ich in meinem Alter (25) noch kein Kind hatte. Eine der Schwestern versuchte ihr Baby zu stillen und erklärte uns, dass sie durch die einseitige Ernährung (die Regierung spendet Maismehl, das war’s auch schon) kaum Milch für ihr Baby produzieren konnte. Zudem seien alle ihre Tiere auf Grund der Dürre gestorben. Bei ihren Erzählungen und dem Anblick des 2 Wochen alten Babys auf ihrem Arm musste ich ordentlich schlucken. Ihre Situation machte mich traurig und nachdenklich.

Kommentar Libertist: Ja, die Stimmung in der Hütte war schon außergewöhnlich. Wir haben uns sehr willkommen gefühlt und konnten dank KKs Übersetzungen viele Fragen stellen. Die Frauen waren offensichtlich leicht verwundert über unsere Fragen; vielleicht auch darüber, dass wir uns so ernsthaft für ihre Geschichten interessierten. Anfangs hatte ich noch Lust darauf, ein Foto zu machen – so viele Personen mitten in der Nacht im Schein der mickrigen Funzel in dieser kleinen Lehmhütte, was für eine Szene! – aber den Gedanken vergaß ich bald. Hätte auch nicht zur Stimmung gepasst.

(6. Februar) Wenige Stunden später weckte uns der Dorfgockel. Die Bergspitzen waren schon rosa und die ersten Frauen aus dem Dorf machten sich auf, um Wasser zu holen. Das Licht war perfekt und wir durften ein paar Fotos machen. Da ich zuvor noch nie Portraitfotos gemacht hatte, war ich sehr unsicher und hab mich einfach zu den Frauen auf den Boden gesetzt, während Gabriel fotografiert hat. Ich hab für die Kinder Luftballons, Seifenblasen und Ölkreiden mitgebracht. Anfangs wussten sie nicht so wirklich was sie damit anfangen sollten. Später kam auch der Dorfälteste und band zwei Luftballons an seinen Stock, also schien es ihnen schon zu gefallen.

Kommentar Libertist: Zum Schluss übergaben wir den Dorfbewohnern einige Geschenke, die wir aus Opuwo mitgebracht hatten. Im Supermarkt der Stadt stellten wir KK zuvor nämlich ein gewisses Budget zur Verfügung, mit dem er Lebensmittel für die Menschen einkaufen sollte, die wir unterwegs treffen würden. KK weiß besser als wir, was in den Dörfern gebraucht wird und entschied sich vor allem für Maismehl, Öl, Zucker, Brot und Tabak.

Der Vormittag war schon fast rum, als wir uns auf den Weg machten. Nach einiger Zeit verkündete uns KK, dass die Bremsen auf der linken Seite nicht funktionierten. Das war suboptimal, da KK äußerst beratungsresistent war, was seinen Fahrstil anging. Gabriel erklärte ihm zwar immer wieder, dass wir nur noch einen Reifen hatten, aber das wollte er nicht so ganz wahrhaben. Generell brachten uns KK und das in allen Tonlagen scheppernde Auto des Öfteren zum Lachen. Ein bezeichnender Wortwechsel:

Gabriel: “KK, go slow! Why don’t you drive in second gear?!“

KK: “The first and second gear are consuming a lot of petrol.”

Gabriel: “Well, the third gear is consuming a lot of tires!”

KK: “Hm. Oh well. That’s Africa, haha!“

Wir hielten an einem unerwarteten Mini-Shop, das einzige Gebäude weit und breit, da KK seine tägliche Cola Zuckerdosis vermisste. Zum Glück hielten wir an, denn an einem der Benzinkanister entdeckten wir am Boden ein Leck. Meine Sporttasche, die vollgestopft war mit Essen, hatte sich schon gut vollgesoffen. Leider konnten wir nicht einfach mal schnell neues Essen kaufen und so mussten wir in den kommenden Tagen feststellen, wie Essen und vor allem Rülpser schmecken wenn Benzin mit im Spiel ist, uahhhh ekelhaft. Diesen Geschmack werde ich nie vergessen.

Wenig später diskutierten Gabriel und KK wieder einmal über den rasanten Fahrstil und es knallte. Wir schafften es gerade noch das steile Flussbett hinauf und blieben am Straßenrand stehen, um erneut Reifen zu wechseln. Zum Glück war der Untergrund dieses Mal hart und der Reifen war in kürze gewechselt. Jedoch wussten Gabriel und ich, dass wir die letzte Etappe der Fahrt, die Wüste, auf keinen Fall ohne Ersatzreifen antreten wollten.

Zwischenzeitlich hatten wir schon die Hoffnung aufgegeben, je zu Sarah und Ryan ins Camp Syncro zu kommen. Unsere Hoffnung war nun Orupembe. Dieser Ort besteht aus einer Hütte, einem weiteren Mini-Shop und einer Polizeistation. Leider konnten wir dort weder Benzin noch Ersatzreifen besorgen. So saßen wir ziemlich ratlos unter einem Baum und diskutierten unsere Optionen durch. Zum Glück passierte uns ein Geländewagen mit einem polnischen Ehepaar und einem namibischen Guide. Dieser riet uns, im nicht allzu weit entfernten Marbel Camp nach einem Reifen zu fragen.

Im Marble Camp spielten sich dann filmreife Szenen ab. 9 Regierungsbeamte, die zu wissenschaftlichen Zwecken in der Gegend unterwegs waren, standen um einen unserer kaputten Reifen herum und diskutierten, wie dieser zu reparieren sei. Man vermutete, dass der Reifen gar kein Loch hatte, sondern durch einen zu starken Schlag einfach die Luft ausgetreten sei. Aufpumpen konnte man den Reifen aber nicht ohne weiteres, da bei diesen schlauchlosen Reifen die Luft an der Seite (an der verbeulten Felge) austritt, wenn man nur langsam mit einer Handpumpe pumpt. Die Lücken zwischen Felge und Mantel waren also das Problem. Eine Option war anscheinend, Benzin in den Reifen zu füllen, anzünden und zu hoffen, dass sich der schmelzende Mantel an die Felge anpasst. Jedoch war dabei die Chance auch relativ groß, dass der ganze Reifen explodiert, schmilzt oder ähnliches. Daher Option B, einer pumpte mit einer gewöhnlichen Luftpumpe, einer goss Wasser über den Reifen um zu sehen wo die Luft austrat, einer stopfte Klopapier in die Ritzen und einer schlug mit einer Eisenstange auf den Reifen, damit sich die Luft gleichmäßig verteilte. Der Rest stand drum herum und gab eifrig Kommentare ab.

So saßen wir wenig später in unserer Schepperkiste, die sich am nächsten Morgen sogar tapfer einen Pass hochkämpfte und sich auf Grund der fehlenden Bremse etwas schief die Hügel hinunter schob. Als hätten wir am Vorabend noch nicht genug Aufregung gehabt entdeckte ich vorm Schlafengehen im schwachen Licht des Lagerfeuers unter KKs Stuhl einen großen Skorpion. KK zuckte zusammen und leider musste der Skorpion aufs Feuer, da er sonst wieder zurückgekommen wäre und wir alle Lust auf eine ruhige Nacht hatten.

.

.

Kommentar