| Tourentyp | |

| Lat | |

| Lon | |

| Mitreisende | |

Was zuvor geschah:

Vom Isergebirge ins Adlergebirge (Oktober 2010)

Bis an die Grenze – aber nicht weiter (Mai 2011)

Zwischen Mähren und Schlesien (November 2011)

Mit dem Rad von Olmütz zum Beskidenfuß (Oktober 2012)

Prolog

Das erste, was ins Laufen kam, war der Schweiß. War es wirklich eine gute Idee gewesen, die Grenzlandtour im Hochsommer fortzusetzen? Das fragten sich Herr Pfad-Finder und Frau November, als sie auf dem Marktplatz in Valasske Mezirici standen. Dabei hatten sie bisher nur eineinhalb Kilometer vom Bahnhof zurückgelegt. Hosenbeine fielen in den Staub. Während Herr Pfad-Finder das breite kulturhistorische Angebot auf Silizium bannte, verschwand Frau November unbemerkt in einer Konditorei und kehrte mit einem Eis zurück. "Das musst du dir aber noch verdienen," mahnte Herr Pfad-Finder, "dafür sind 400 Höhenmeter netto nötig!"

20. Juli

Ein halbe Stunde und einen Einkaufsstop im Supermarkt später verließen wir bei Krhova nicht nur die Tiefebene des Becva-Tals, sondern auch die Stadt. Vor uns lag der Beskidenkamm, der hier bei trügerischen 400 Metern über dem Meeresspiegel anfängt, sich aber binnen einer normalen Tagestour Richtung Osten auf 1129 Meter hocharbeitet. Wie es sich für einen Kamm gehört, hat er auch noch reichlich Zinken.

Nach 40 Minuten erreichten wir zwar den Waldrand, aber die Abkühlung ließ auf sich warten: Der gelbe Strich wies eindeutig und unwiderlegbar einen steilen Trampelpfad über eine Rodungsfläche hinauf. Er war sogar so steil, dass es nicht eine einzige Mountainbike-Spur gab - und das will in tschechischen Verhältnissen etwas heißen.

Nach einigen Zickzackmanövern erreichten wir schließlich den Kammweg, der hier - welch ein Zufall! - wieder einmal mit dem europäischen Fernwanderweg E3 zusammenfiel.

Da das Wildcampen in den Beskiden eine rechtliche Grauzone darstellt, warteten wir die Dämmerung ab, bevor wir unseren "Hühnerstall" auf einem stillgelegten Forstweg aufbauten. Zumindest dem Wegegebot wurde damit Folge geleistet.

Technische Daten: 14,6 km in 4:35h

21. Juli

Über diverse Zinken des Kammwegs ging es zielstrebig nach Osten. Der Kamm bildete hier zwar nicht die Grenze - die verläuft viel weiter im Norden bei Opava/Troppau und Ostrava/Mährisch Ostrau - aber die Wasserscheide zwischen Oder und Donau.

Es folgte ein steiler Abstieg zum Pindula-Pass. Es war nicht klar zu entscheiden, ob man diesen Pfad lieber nicht bergab oder lieber nicht bergauf laufen wollte. Wir waren jedenfalls nicht die einzigen, die die Botanik am Wegesrand als Ab- oder Aufstiegshilfe nutzten.

Pindula ist einer der Pässe über die Beskiden. Der Name klingt in tschechischen Ohren durchaus anzüglich und weckt Assoziationen mit einem umgangssprachlichen Wort für das primäre männliche Geschlechtsorgan. Anders als in Roznov liegt an der Pindula aber kein Hotel Eroplan, sondern nur die gänzlich unverdächtige Gastwirtschaft Zbojnicka Koliba. Hier gab es zum ersten Mal Halusky mit Bryndza - Kartoffelnudeln mit Schafskäse: Ein traditionelles Gericht der Hirten in der mährischen Wallachei (Valassko) und der angrenzenden Slowakei.

Pappsatt machten wir uns dann an den Wiederaufstieg auf der anderen Seite des Passes. Mit der Bemerkung, dass es bis zum Radhost 200 Höhenmeter weniger als ein Brockenaufstieg sind, vermochte ich Frau November nicht signifikant aufzuheitern. Vor allem deshalb, weil es auf dem Radhost genauso idyllisch war wie auf dem Brocken: Touristengewusel ohne Ende. Wir kamen uns mit unseren Schrankwänden etwas deplatziert vor. Die Skulptur des Slawengottes Radegast trägt irgendwie indianische Züge. Vielleicht liegt es daran, dass der Bildhauer ein nach Amerika emigrierter Tscheche ist.

Schließlich erreichten wir den Ferienort Pustevny. Er verdankt sein Gesicht zu einem wesentlichen Teil dem deutsch-tschechischen Nationalitätenkampf am Ende des 19. Jahrhunderts: Die 1881 gegründete Pohorska jednota Radhost ("Radhost-Gebirgsverein") war das Gegenstück zum deutschen Beskidenverein. Beide versuchten, mit Bauden und Sommerfrischen Reviermarken zu setzen. Im dem Teil Mährens, der dem Erzbistum Olmütz gehörte, hatten die Tschechen die Oberhand; im östlich gelegenen Teil, der den Habsburgern gehörte, war der deutsche Verein im Vorteil.

Da es zum einen jetzt so gut flutschte und zum anderen Wildcampen wegen geschützter Landschaft weder ratsam noch wegen steiler Hänge sinnvoll erschien, beschlossen wir, zur Chata Martinak vorzupreschen. Auf diesem Abschnitt wurden wir mit einem weitaus dunkleren Kapitel der Vergangenheit konfrontiert: Die Wälder der mährisch-schlesischen Beskiden waren im Zweiten Weltkrieg Rückzugsgebiet der größten tschechoslowakischen Partisanengruppe. Ihre Anführer waren zum Teil in der Sowjetunion ausgebildet und dann per Fallschirm abgesetzt worden.

In der Chata Martinak waren trotz der Sommerferien von den geschätzt 20 Zimmern nur drei oder vier belegt. Wir wurden mit offenen Armen empfangen - zum Glück nur bildlich, denn Achselschweiß ist bis heute ein weit verbreiteter Belästigungsfaktor - und bekamen trotz eigentlich schon geschlossener Küche noch ein warmes Abendessen.

Am Abend widmete ich mich dem Zehnagel meines linken großen Zehs, unter dem sich in ungehöriger Weise Körperflüssigkeit gesammelt hatte. Mit dem Feinmechaniker-Schraubenzieher meines Taschenmesser bohrte ich ein Loch durch den Nagel, bis mir ein Schwall aufgestauten Blutes entgegenkam. In den Folgetagen gab es zwar noch weitere unappetitliche Sickerverluste, aber der Schmerz war weg und kam auch nicht mehr wieder.

Technische Daten: 28,6 km in 11:00h

22. Juli

Gegen Mittag berührten wir bei Bumbalka zum ersten Mal die slowakische Grenze. Seit dem Start der Grenzlandtour im Herbst 2009 - seinerzeit noch solo - waren fast vier Jahre vergangen. Damals war es eine spontane wettergetriebene Verlegenheitslösung gewesen, denn es galt, eine Woche Resturlaub halbwegs sinnvoll abzufackeln. Dass mich das Thema "Grenze" und "Wasserscheide" so fesseln würde, hätte ich damals nicht erwartet.

Weiteren philosophischen Erwägungen stand jedoch ein knurrender Magen im Weg. Im tschechischen Motorest, keine drei Meter von der Grenzlinie entfernt, wurden wir zum Glück auch ohne Vorlage von Autoschlüsseln bedient. Es gab ... natürlich Halusky mit Bryndza.

Die heute "aktiven" Grenzsteine zwischen Tschechischer Republik und Slowakei haben teilweise eine interessante Geschichte: Sie wurden nach 1939 gesetzt, als dort das deutsch besetzte "Protektorat Böhmen und Mähren" und der slowakische Staat, eine Kreation von Hitlers Gnaden, zusammenstießen. Auf slowakischer Seite wurde schon damals ein "S" eingemeißelt, auf der mährischen Seite ein "D" für Deutschland. Nach dem Krieg wurde nur das unerwünschte "D" ausgemeißelt, die Steine blieben stehen. Immerhin markierten sie eine wichtige Verwaltungsgrenze, vor allem nach der Föderalisierung 1968. Nach der Teilung der Tschechoslowakei wurden die Steine für die Staatsgrenze reaktiviert, und in die freigemeißelte Fläche wurde ein "C" hineingemalt.

Drei Kilometer hinter Bumbalka wartete der nächste Boxenstopp auf uns: Die Chata Kamyk. Sie liegt auf slowakischer Seite direkt an der Straße, die hier die Grenze bildet. Der Biergarten liegt allerdings auf tschechischer Seite. Trotzdem konnten wir in Euro bezahlen (Slowakei ist Euroland!) und haben slowakische Mehrwertsteuer bezahlt. Das wäre in Deutschland wohl undenkbar: Wenn die Bewirtungsleistung aus dem Ausland heraus in Deutschland erbracht wird, hält der deutsche Fiskus bestimmt die Hand auf. Es war allerdings einer von sehr wenigen Fällen in der slowakischen Gastronomie, wo überhaupt Mehrwertsteuer abgeführt wurde. Meistens öffneten die Wirte ihre Kassenschubladen mit der Notentriegelung am Unterboden, ohne zuvor etwas einzutippen...

Langsam wurde es Zeit, einen Schlafplatz zu suchen. Auf den Wiesen, die ich auf der Karte ausgemacht hatte, stand das Gras hüfthoch - für eine Zeckensammlerin wie Frau November und für einen Krabbeltier-Hasser wie mich also ungeeignet. Der Wald entlang des Weges war entweder verunterholzt oder zu steil oder zu gut einzusehen. Schließlich verließ ich den Fahrweg und erkundete einen Trampelpfad entlang der Grenzmarkierung. In einer älteren Fichtenplantage fanden wir, kaum drei Meter von der Grenze entfernt, einen schönen Platz. Herr Igelstroem sagt in seiner Signatur, er suche nicht seine Grenzen, sondern einen Schlafplatz. Ich korrigiere: Wer die Grenze sucht, findet auch einen Schlafplatz.

Technische Daten: 22,4 km in 9:50h

Am Abend stellte Frau November fest, dass ihre gute Hose vom französischen Globi-Stardesigner Jean-Jacques Meru an mehreren Stellen Öffnungen aufwies, wo sie baulich nicht vorgesehen waren. Wir mussten also in einen größeren Ort kommen, um eine neue Hose zu kaufen. Leider liegen in unmittelbarer Grenznähe keine "größeren Orte", und selbst kleinere Orte sind dünn gesät. Mit meinem Klugfon versuchte ich also, von der nächsten Siedlung an einer grenzquerenden Hauptstraße einen Busabstecher Richtung Binnenland zu ermitteln. Problem war nur, dass diese Siedlung "Konecna" hieß, was in elektronischen Fahrplanmedien die Auswahl nicht wirklich einschränkt. "Konecna" bedeutet nämlich auch "Endhaltestelle". 2 Megabyte später hatte ich ermittelt, dass unsere Haltestelle "Konecna,, Bila" hieß, und sich eigentlich nur eine Fahrt in tschechische Ostravice oder gleich in die Kreisstadt Frydek-Mistek anbot.

2 Megabyte später hatte ich ermittelt, dass unsere Haltestelle "Konecna,, Bila" hieß, und sich eigentlich nur eine Fahrt in tschechische Ostravice oder gleich in die Kreisstadt Frydek-Mistek anbot.

23. Juli

So brachen wir ungewöhnlich früh auf, nämlich schon um 8:20, und erreichten die Bushaltestelle gemäß dem Motto "Jetzt müssen wir uns aber beeilen!" viel zu früh. Dort stellten wir fest, dass sich der Fahrplan für die Rücktour gegenüber dem elektronischen Fahrplan geändert hatte und unser Zeitfenster bis zur Rückfahrt auch in Frydek-Mistek reichlich bemessen sein würde.

In Frydek-Mistek erkundigten wir uns in einem Fahrradladen nach einen Outdoorgeschäft. Ja, das gäbe es, und zwar einen Intersport in einem Einkaufszentrum, 500 Meter entfernt. Als das Einkaufszentrum auch nach 800 Metern nicht in Sicht war, drehten wir um. Ein typischer Fall von "Tschechischem Meter": Der Wechselkurs schwankt zwar, aber als Faustregel kann man davon ausgehen, dass der Tschechische Meter mindestens das 1,3-fache des Deutschen Meters beträgt. Wie eine spätere Landkartenauswertung ergab, war in unserem Fall der Tschechische Meter sogar 2,3 Mal so lang wie ein Deutscher Meter.

Über Umsatz freuen durfte sich dann ein vietnamesischer Textilladen, in dem es so eng war, dass sich die Klamotten von den Zuständen in der Näherei gar nicht umgewöhnen mussten.

Nachdem uns der Bus am frühen Nachmittag wieder in Konecna abgesetzt hatte, eilten wir los, um einen Teil des Zeitverlustes wieder gut zu machen. Trotzdem verordnete ich uns einen Boxenstopp in der Chata Dorotanka, um dort ein Getränk einzuwerfen: Radegast Birell gehört zweifellos zu den Top 10 der alkoholfreien Biere. Ich kann das beurteilen, da ich schon über 70 Sorten getestet habe.

Am Fuße des Sulov, rund drei Kilometer weiter, erwartete uns die nächste Einkehrmöglichkeit. Bei geschickter Routenwahl und Etappeneinteilung ist in den Beskiden wahrscheinlich sogar durchgängiges Ultra-UL-Kochen ("Die Speisekarte bitte!") und Ultra-UL-Biwakieren ("Ein Zweibettzimmer für eine Nacht bitte") möglich. Die meisten anderen Wanderer, die wir trafen, haben das mit leichten Abstrichen auch so gemacht. Schrankwanderer wie wir waren die absolute Ausnahme.

Auch diesmal entpuppte sich die Suche nach einem Zeltplatz als knifflig. Entweder es war zu steil oder zu gut einzusehen oder zu uneben. Schließlich schlugen wir unseren Hühnerstall am Rande eines stillgelegten Forstweges ein, der eigentlich eine Sackgasse war. Trotzdem donnerte im letzten Abendlicht noch ein Mountainbiker in zwei Metern Abstand am Zelt vorbei. Mir ist bis heute schleierhaft, wo er herkam.

Technische Daten: 17,6 km in 7:00h

24. Juli

Der Start am Morgen war von einiger Verwirrung begleitet: Offensichtlich verlief der markierte Weg früher auf einem Trampelpfad, war dann aber auf eine neu angelegte Schotterstraße zehn Meter unterhalb verlegt worden, ohne dass die alten Markierungen sauber entfernt worden waren. Wir stolperten also - wie offensichtlich auch andere vor uns - durch Brombeerranken, Brennnesseln und andere hautreizende Botanik, bis ich an der Straße eine der neuen Markierungen entdeckte.

Einige Kilometer später startete ein hörgeschädigter Schäferhund auf mich zu. Er gehörte zu einer Gruppe selbsternannter Naturschützer, die dort angeblich die Bären vor Wilderern schützen wollen. Was Bären von Hunden halten, die unkontrolliert durchs Unterholz streifen, will ich allerdings nicht wissen. Ich würde es durchaus begrüßen, wenn dann das Wort "Hundefutter" eine ganz neue Bedeutung annähme.

Kurze Zeit hörten wir wilde Schreie im Wald. "Hattahattahattahatta!" rief da jemand, "zuuuh-rick!" Eine kurze Pause. "Brrrrrrr!" Erinnert sich noch jemand an den ersten "Jurassic Park"-Film, als die Velociraptoren durch das Unterholz brachen? Genauso hörte es sich hier an. Nur das nach dem letzten Rauschen im Blätterwald ein Rückepferd auf den Weg durchbrach. Ein einsamer Holzarbeiter kuppelte den Baumstamm ab und verschwand mit seinem Pferd wieder im Wald.

Am Velky Polom wurden wir überraschend mit einem Aufstieg konfrontiert, der nur mit ergänzender Handarbeit zu bewältigen war. Laut Karte hätte der Weg eigentlich um den als Naturreservat ausgewiesenen Fels herumführen müssen. Doch offensichtlich hatten die Naturschutzverantwortlichen dem "natürlichen" und zweifellos historischen Wegverlauf nachgegeben. Ob wir in ähnlicher Weise jemals die Freigabe des Großen Zschand im Elbsandstein erleben werden?

Nachdem wir uns auf dem "Gipfel" des Velky Polom (1067 m, keine Aussicht) in das Gipfelbuch eingetragen hatten, eilten wir weiter. Auf dem letzten Tropfen Wasser erreichten wir die Kamenna chata, das frühere Hotel Tetrev. Und welch eine glückliche Fügung, es war nach 12 Uhr und damit eine Mittagspause erlaubt. Es gab für mich Halusky mit Speck und Wurst sowie die Reste von Frau Novembers Halusky mit Sauerkraut.

Mit diesem Zusatzgewicht gestaltete sich der Abstieg nach Mosty u Jablunkova sehr einfach. Hier hatten wir wieder Berührung mit polnischer Kultur: "Mosty kolo Jablunkowa" stand neben dem tschechischen Bahnhofsschild. Eine Vielzahl kleiner Lebensmittelläden im Ort ließ keinen Zweifel daran, dass hier die polnische Minderheit in der Tschechischen Republik (ja, so etwas gibt es!) die kulturelle Lufthoheit ausübte.

Der Pass bei Mosty ist seit Jahrhunderten der wichtigste Übergang zwischen Mährisch-Schlesien und der Slowakei. Das manifestiert sich in einer autobahnähnlichen Schnellstraße und einer Bahnstrecke. Dort geht es heute aber im Vergleich zu den 90er Jahren recht beschaulich zu. Damals fuhren in kurzen Abständen Züge mit Erz aus der Ukraine nach Westen und Züge mit Koks und Kohle Richtung Osten. Ehrlich gesagt war ich etwas enttäuscht: Ich hatte eine brummende Grenzstadt wie Sterzing/Vipiteno am Brenner erwartet, aber das hier war ein verschlafenes Dorf.

Zwar hätte es mit der historischen Festung direkt vor der Grenze und den Sandsteinkugeln bei Vysne Megonky zwei "Sehenswürdigkeiten" gegeben, aber bei 25 Grad im Schatten war jegliche Neugier erlahmt. Bevor wir ganz erlahmten, nahmen wir den Wiederaufstieg in Angriff.

Die Chata am Studenicny ließen wir links liegen, was möglicherweise ein Fehler war: Der Wirt in der Girova-Hütte drei Kilometer weiter tat nämlich überhaupt nicht von uns entzückt: "So'ne Scheiße", brummelte er, "hat wirklich keiner von Euch einen tschechischen Ausweis? Sonst muss ich das wieder der Fremdenpolizei melden..." Vielleicht war es auch nur gut gespielt. Als er sah, dass ich schon Bargeld in der Hand hatte, klappte er sein Beherbergungsbuch zu, sagte nur kurz "700" (28 Euro - recht stolzer Preis) und steckte das Geld auf dem Wege des beleglosen Zahlungsverkehrs ein.

Technische Daten: 28,7 km in 10:35h

25. Juli

Ausgerechnet bei erstmals bedecktem Himmel stand ein historischer Meilenstein bei der Grenzlandtour an: Das tschechisch-slowakische-polnische Dreiländereck. Die von der Karte versprochenen Feldwege waren inzwischen asphaltiert worden, sicher dank des Europäischen Fonds für Regionalentwicklung oder des Europäischen Programms für die Entwicklung ländlicher Räume oder als Ziel-III-Region des Leader-Projekts ... die Fördermöglichkeiten sind beachtlich. Dummerweise folgten wir der tschechischen Ausschilderung zum Dreiländereck. Das bescherte uns mehr zwischenzeitlichen Abstieg als uns der Weg über Polen an zwischenzeitlichem Aufstieg gekostet hätte. Irgendwie ist das Vor-Schengen-Denken manchmal doch noch in den Köpfen drin.

Das Dreiländereck war in gewisser Weise eine Enttäuschung und eignet sich kaum zur fotografischen Wiedergabe. Der tatsächliche Grenzpunkt liegt nämlich in einem Bachbett und wird durch einen schmucklosen, bestenfalls hüfthohen Obelisken markiert. Dafür hat jeder Staat seine eigene Rasthütte, seinen eigenen Marmorobelisken und seine eigene Erklärtafel. Da macht das Dreiländereck bei Zittau mehr her, auch wenn es auf einer Insel in der Neiße liegt.

Jetzt ging es für uns zum ersten Mal ins slowakische Binnenland. Zwar wies die Karte keinen direkten Wanderweg vom Dreiländereck Richtung Slowakei aus, aber meine Vermutung, dass ein allgemeines Verkehrsbedürfnis schon für einen Pfad gesorgt haben würde, erwies sich als richtig. Es bedeutete zwar, zwischen zwei Forstabteilungen einen steilen Hang mit Handeinsatz zu bewältigen, aber so schnell waren vier Kilometer Umweg selten eingespart.

Schnell näherten wir uns Skalite, unserem ersten "richtigen" Ort in der Slowakei. Das Einkaufen im Krämerladen war ein irritierendes Erlebnis, weil die Waren zwar in Euro ausgezeichnet waren, aber die Preise zum Teil in ganz anderen Regionen lagen. Produkte der Lebensmittelindustrie waren überwiegend teurer als in deutschen Discountketten; Gemüse, Obst und lokale Backwaren deutlich billiger. Um mir innerlich die Einordnung zu erleichtern, ob etwas "teuer" oder "billig" war, rechnete ich die Preise in die mir vertrauten tschechischen Kronen-Preise zurück. Dieses Verfahren wandte ich später auch bei Restaurantbesuchen an. Das Verfahren bewährte sich ... hoch lebe die Tschechoslowakei!

Als wir vor dem Laden saßen und den hin- und hersausenden Lkw auf der trostlosen Durchgangsstraße blickten , fing es zum ersten Mal während unserer Tour an zu "regnen", sofern man die paar Tröpfchen so nennen darf. Zum Glück hatten wir schon den Großteil unseres "Mittagessens" hinter uns. Wer weiß, ob wir ansonsten nicht im Restaurant "Kolonial" eine Portion Schweinehund zu uns genommen hätten?

So aber machten wir uns an die Bekämpfung des nächsten Bergkamms. Beim Abstieg lernte ich eine wichtige Lektion für die Folgetage: Slowakische Wegmarkierungen sind bei weitem nicht so idiotensicher wie die tschechischen: Ich verlor den Weg und wir beide unnötig Höhenmeter. Wir gelangten in einen Ort namens Svancarovci. Das wird "Schwanzarowski" ausgesprochen, ist aber aber bitte trotzdem nicht zu verwechseln mit den ähnlich klingenden Klunkern auf Designerjeans für angelsächsische C-Promis!

Im Ort wollten wir Wasser für die Nacht tanken. Als wir schon wieder am Ortsausgang waren, ohne Kneipe oder Laden entdeckt zu haben, machten wir kehrt, um in einem Bauernhof nach Wasser zu fragen. Aber offensichtlich sind Fremde in Svancarovci solche Sehenswürdigkeiten, dass uns bereits eine Hausfrau abfing und fragte, ob wir Wasser bräuchten.

Voll betankt machten wir uns an den dritten Aufstieg des Tages - 400 Höhenmeter, also ein halber Brocken. Vermutlich als Ausgleich dafür, dass der Gipfel keine Aussicht bot, hatte er wenigstens zwei Namen: Die slowakische Hälfte heißt Kykula, die polnische Hälfte Kikula.

Hier nahm das Schicksal eine blöde Wendung. Mit 23 km hatten wir unser Tagessoll erfüllt, so dass ich begann, nach einem Schlafplatz Ausschau zu halten. Kurz hinter der Kikula entdeckte ich eine verborgene Nische in einem Wäldchen. Doch Frau November legte ihr Veto ein. Es sei ja erst kurz nach 18 Uhr! Bitte... Dreieinhalb Kilometer weiter war es eine Stunde später, und bei realistischer Fortschreibung des Geländes sah es nicht mehr so aus, als käme da noch ein Zeltplatz. Entweder war es steil oder steinig oder mit sperriger Vegetation überzogen. Der Sonnenuntergang rückte unerbittlich näher.

Wir hatten unzweifelhaft ein Problem. Plan B hätte bedeutet, 200-300 Meter bis zur nächsten ebenen Fläche abzusteigen. Darauf hatten wir keine Lust. Es reifte Plan C wie "FluCht naCh vorne": Vier Wegkilometer vor uns und zweihundert Höhenmeter über uns lag nämlich die Hütte "Wielka Racza" des polnischen Wanderverbandes PTTK. Wir wären dort am nächsten Tag sowieso vorbeigekommen. Aber ob der Hüttenwirt um kurz vor 21 Uhr noch Gäste erwarten würde? Zum Glück waren auf der Rückseite der polnischen Wanderkarte die Telefonnummern der Hütten aufgelistet. Ich rief an. Den ersten Schwall an polnischen Zischlauten ließ ich an mir vorbeirauschen. Czy panstwo este ma luzka pre dve osoby, fragte ich in einem kabarettreifen Gemisch aus Slowakisch, Tschechisch und polnischen Wortfetzen. Erneut zischte es aus dem Hörer, ich vernahm aber auch das entscheidende "Tak" (ja). Ich avisierte unsere Ankunft für 20:45 und sollte damit fast auf die Minute Recht behalten.

Die verstreuten Zischlaute fegte ich sorgfältig zusammen und packte sie ein. Schließlich würde ich sie noch benötigen, um schestnaschtschje (oder waren es oschemnaschtschje?) Zloty pro Person für die Übernachtung zu bezahlen, dazu noch tschie Zloty für ein neues Reservesnickers. Rund dwadscheschtschja Zloty würde das Frühstück kosten. Das kommt davon, wenn man mit seinem Latein am Ende ist!

Anschließend erleichterten wir unser Gepäck um die jetzt sinnfreien Wasservorräte. Jeweils zweieinhalb Kilogramm leichter ging es dann an den Endspurt.

Endspurt im letzten Licht

An der Wielka Racza erwartete uns der Wirt bereits auf der Terrasse. Wie sich herausstellte, hätte ich mich am Telefon gar nicht so zum Horst machen müssen, denn er war im Zivilberuf Deutschstudent.

Technische Daten: 30,6 km in 11:45h

26. Juli

Nach knackig kalter Nacht brüllte uns am Morgen die Sonne mit aller Kraft aus dem Schlaf. Die Aussicht von der Wielka Racza ließ keine Wünsche offen. Durch wunderbare Wiesenlandschaften bummelten wir - der Grenze folgend - erst nach Süden, dann nach Osten.

Rechtzeitig zur Mittagszeit erreichten wir den Przegibek-Pass. Dort gab es nicht nur eine Streusiedlung, sondern auch die in Polen obligatorische Kirche, aber in ungewöhnlicher Aufmachung: Sollte sich Ikea einmal entscheiden, auch Holzkirchen ins Angebot aufzunehmen, würden sie nicht viel anders aussehen: Helles Holz, ganz unkatholisch, und "bequeme Bänke" - so habe ich es jedenfalls damals notiert. Beim Blick auf das Foto zweifle ich:.Kamen sie mir nur deshalb so bequem vor, weil in der Kirche 18 Grad waren und draußen eher 25? Jedenfalls bedurfte es einiger Überwindung, die Kirche zu verlassen, obwohl kaum 300 Meter entfernt die Berghütte Na Przegibku lockte. Einziger Nachteil der polnischen Berghütten ist, dass es kein alkoholfreies Bier gibt. Bei den Slowaken gibt es Zlaty Bazant ("Goldfasan"), das sich seit meinem ersten schmerzhaften Selbstversuch 1998 sehr zum Besseren gewandelt hat.

Ein Mittagessen und fünf ereignisarme Kilometer später erreichten wir die Berghütte Na Rycerzowej. Nach der Monsteretappe am Vortag hatten wir uns diesen Tag Wellness-Wandern verdient, der von einem Wellness-Schokoladeessen auf den Bänken vor der Hütte gekrönt wurde.

Technische Daten: 15,8 km in 7:00h.

28. Juli

Die Schonung erwies sich als äußerst vorausschauend. Die nächste Etappe lullte uns anfänglich mit einem lockeren Wanderweg durch lichten Buchenwald ein, konfrontierte uns dann aber mit dem ersten "Wadenbeißer": So taufte ich die Steigungen, bei der die Ferse den Boden nicht erreicht, sondern der Fuß nur auf der Spitze ruht. Serpentinen alpenländischer Art sind Polen wie Slowaken nämlich fremd - getreu dem Grundsatz, dass die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten eine Gerade ist. Zum Glück war es trocken. Ich will nicht wissen, wieviel Halt der lehmige Boden bei Nässe bietet. "Wanderweg mit beschränkter Haftung"? Dem ersten Wadenbeißer zur Switkowa folgte ein zweiter zum "Panski Kopec" und ein dritter zum Wysoki Beskid/Usust. Die slowakischen Wanderkarten vom VKU mit ihren 20-Meter-Höhenlinien verharmlosen die Wadenbeißer etwas.

Als wären wir nicht schon vom Schweiß nass genug, ging nun auch noch ein kurzer Schauer nieder. Er reichte eigentlich nicht, um Vollschutz nötig zu machen - er reichte aber aus, um die Vegetation auf und neben dem Pfad soweit zu benetzen, dass die Regenhose sinnvoll war. Etwas angefressen, aber trotzdem hungrig, erreichten wir die Passstraße zwischen Ujsoly (PL) und Novot (SK). Die Grenzabfertigungsanlagen sahen aus wie nach einer Neutronenbombe, und auch unsere Hoffnung auf eine Gaststätte oder einen Laden wurde enttäuscht. Nur ein schmieriger Typ mit Freundin im tiefergelegten Golf wollte bei uns Geld wechseln - ich lehnte dankend ab. Wer sein Geld nicht in einer Bank oder Wechselstube wechseln will, wird dafür Gründe haben, die im Strafgesetzbuch zu finden sind. Drei Kilometer später beendeten wir die Etappe in der polnischen Berghütte Krawcow Wierch.

Technische Daten: 22 km in 9:35h

Am Abend machten wir Inventur. Vor uns stand die Frage, ob die uns weiter streng an der Grenze festhalten, also noch einmal weit nach Norden ausholen und dort die Babia Gora/Diablak (1724m) mitnehmen, um dann fragwürdigen Wegen durch die Sümpfe nordöstlich des Orava-Stausees zu folgen. Alternative war, in die Slowakei abzuschwenken, den Orava-Stausee im Süden zu umgehen und die Grenze erst wieder in der Hohen Tatra aufzunehmen. Nachteil war ein hoher Anteil Straße.

Aber bei nüchterner Betrachtung war es schon entschieden. Die Wadenbeißer hatten uns gezeigt, dass wir mit unserer skandinavientauglichen Ausrüstung viel zu schwer für ernsthaftes Bergwandern unterwegs waren. "Nur das Nötigste" - inkl. Zelt und Futter, aber ohne Wasser - wog bei mir rund 17 kg. Frau November lag definitiv nicht darunter, denn im Ausland gibt es weder Riesaer Muscheln noch selbst portionierten Kartoffelbrei.

28. Juli

So verließen wir am Morgen die Grenze Richtung Osten, stolperten 250 Meter über einen zugewachsenen Waldweg und erreichten dann einen "Forstweg". "Einen" Forstweg ist eigentlich falsch, denn es waren bis zu drei Wege, die sich in unterschiedlichem Status der Bodenerosion zwischen den Bäumen durchschlängelten. Gemeinsam war ihnen lediglich, dass man sie nur mit einem Traktor oder Unimog befahren konnte. Der Mitsubishi des deutschen Försters hätte keine Chance gehabt. Fußgänger waren nicht vorgesehen, sie mussten sich zwischen vollgelaufenen Spurrinnen, knietiefem Matsch und Brennesseln ihren Weg selbst suchen.

Dieses Phänomen der Vielwegigkeit - Ralf Böhm würde es in seiner Wegeheilkunde vermutlich als Multivialismus bezeichnen - hatten wir zuvor schon in Siebenbürgen beobachtet: Ist ein Weg verschlissen, wird einfach ein neuer aufgefahren. Ist das ein gemeinsames Erbe der jahrhundertelangen ungarischen Herrschaft über diese beiden Regionen?

Bald erreichten wir aber eine umso besser ausgebaute Forststraße, die uns nach Novot führte. Die erstbeste Gastwirtschaft hatte zwar nur Getränke im Angebot, wir ergänzten das aber durch Festtreibstoffe aus dem Supermarkt nebenan, der auch an diesem Sonntag geöffnet hatte. Die Dorfjugend hatte offensichtlich den Gottesdienst geschwänzt und die Zeit zum "Vorheizen" genutzt. Es war zwar erst kurz nach zwölf Uhr, aber die ersten hingen schon an der Reling zum Fluss und ließen sich alles noch einmal durch den Kopf gehen. An unserem Tisch saßen Profis, die eine Zwischenmahlzeit in Form der regionalen Red-Bull-Alternative zu sich nahmen.

Schließlich entdeckten wir schräg gegenüber von der Kneipe den "Kurpark" der örtlichen Poliklinik. Dort war es zum einen nicht so verraucht wie im Biergarten. Zum anderen konnte ich an den Füßen von Frau November die Scheuerstellen verarzten, die seit einigen Tagen vor sich hinschwelten - wobei dieses Verb angesichts des Nässe im Schuhinnenfutter (O-Ton Frau November: "Leicht feucht") eigentlich unpassend ist. Da wir es versäumt haben, die Löcher zu dokumentieren, greife ich mal auf ein Bild von Waldhoschi zurück. Bei der Keltenwegtour im Herbst haben wir die neuralgischen Stellen von Anfang an täglich mit Fixomull abgeklebt.

Wir bummelten die Dorfstraße herunter, entdeckten, dass es auch ein Restaurant gegeben hätte, zogen aber weiter und bogen auf den "Feldweg" hinüber nach Dulov ab. Das hatte jedenfalls die Karte versprochen - die Realität war eine nagelneue Landstraße. Auf der Kuppe begrüßten uns ein Hubertusdenkmal hinter Glas, ein Kruzifix mit Bank im Schatten und eine unfertige Rasthütte. Ich hätte mir gern ein paar Bretter hingelegt, um Siesta zu machen, durfte aber nicht, weil es zum einen "peinlich" sei und wir uns zum anderen uns beeilen müssten.

Also runter nach Dulov und und gut einen Kilometer weiter westlich auf der anderen Talseite rauf nach Benadovo. Und, oh welche Freude, kurz hinter dem Ortseingang eine Kneipe. Wir wurden mit offenen Armen empfangen, was sicherlich auch auf den Promillegehalt des Kneipenbesitzers und seines Bruders zurückzuführen war. Noch größer war die Begeisterung, als sich sich herausstellte, dass diese wunderlichen Fremden mit ihren großen Rucksäcken ("Oh, sind die schwer!") auch noch die Landessprache verstanden. Es kam natürlich die Frage Woher-Wohin. Mit weit ausholenden Handbewegungen wurden uns zahlreiche Wegalternativen erläutert, aber keine davon war den entsprechenden Strichen in der Landkarte zuzuordnen. Böse Zungen würden sagen, dass dies dem veralteten Stand der Karten geschuldet war, ich würde aber noch einen draufsetzen und sagen, dass die Trunkenheit die Zahl der Wegalternativen glatt verdoppelt hat.

Irgendwann wurden wir dann doch entlassen, und es gelang uns tatsächlich, den Wegen auf der Karte zu folgen. Kurz vor dem Erreichen des Kammwegs gerieten wir in ein frisch gemähtes Gravitationsfeld. Es hatte schon dafür gesorgt, dass sich ein Strauch in der Mitte schattenspendend niederbeugte. Als wir den Strauch erreichten, warf uns die Schwerkraft zu Boden. Sie zog uns sogar die Lider über die Augen! Erst eine Stunde später hatten wir uns mit dem bekannten Antigravitationsmittel Schokolade soweit gestärkt, dass wir weiterziehen konnten.

Eigentlich wäre dort auch ein schöner Zeltplatz gewesen, aber die Dorfjugend bretterte regelmäßig in Sichtweite mit ihren Enduros über den Kammweg. Außerdem hatten wir noch keine 20 Kilometer voll, damit also noch keine "Wanderung" absolviert.

Wir stiegen also weiter auf, fanden nach einigem Hin und Her den fast zugewachsenen Einstieg in den Abzweig des Kammwegs (die Trecker hatten sich inzwischen einen alternativen Zug aufgefahren). Der Wald entpuppte sich als sehr unaufgeräumt. Die in der Karte noch eingetragenen offenen Flächen waren verbuscht oder geradewegs aufgeforstet worden. Zu allem Überfluss herrschte auch noch ein wahres Fliegeninferno. Flucht nach vorne kam nicht in Frage, weil zu weit. Schließlich fanden wir doch noch einen stillgelegten seitlichen Waldweg, auf dem das Gras nicht hüfthoch stand.

Technische Daten: 21,9 km in 10:20h

29. Juli

Nachdem wir am Morgen durch hektisches Auf- und Abwedeln des Zeltes alle Fliegen aus der Apsis und dem Zwischenraum zwischen Innen- und Außenzelt verscheucht hatten, kehrten wir auf den reichlich matschigen und verlotterten Kammweg zurück. Er verbesserte sich aber zunehmend: Ab einem Holzumschlagplatz war er geschottert, und an einer Freilicht-Wallfahrtstätte wurde er sogar Pkw-tauglich. Nur der Weg, den wir uns zum Abstieg ins Tal nach Oravska Jasenica ausgesucht hatten, war zwar konturenmäßig noch erkennbar, ansonsten aber undurchdringliches Biotop.

Als wir uns innerlich schon auf einen großen Umweg über Lokca eingestellt hatten - denn dorthin schien die Forststraße zu führen-, kamen uns zwei Jäger im Geländewagen entgegen. Sie empfahlen uns einen nicht dokumentierten Abstieg nach Oravska Jasenica über einige Wiesen, "den auch die Traktoren nehmen".

Schwuppdiwupp waren wir unten - und gleich an der Einmündung zur Hauptstraße lag auch ein Supermarkt. Einen alkoholfreien Zlaty Bazant später ging es weiter. Als wir die Flussbrücke überschritten, setzte aus den Dorflautsprechern Orgelmusik ein. "Das wäre aber nicht nötig gewesen", sagte ich zu Frau November. "So selten werden hier Ausländer doch auch nicht sein, dass man sie mit Orgelmusik begrüßen muss." Wie aber nach etwa fünf Minuten ein unsichtbarer Ansager verkündete, ging es nicht um Begrüßung, sondern um Verabschiedung: Ein Einwohner war gestorben, und das wurde jetzt bekanntgegeben.

Die folgenden gut zwei Kilometer von Oravska Jasenica nach Namestovo entlang der Fernstraße 78 waren hochgradig unerfreulich, denn die Fahrkünste der Slowaken unterscheiden nicht wesentlich von denen ihrer Nachbarn. Insofern wischte ich in Namestovo nicht nur wegen der kurz vor 30 Grad liegenden Temperaturen Schweiß von der Stirn.

Der Hauptplatz von Namestovo lag in Siesta-Stille. Nur in den Cafes und den Restaurants hockten Menschen. Wie sehr mich die Hitze mitnahm, lässt sich daran ablesen, dass ich nur einen Sopsky salat bestellte (Tomate, Gurke, Paprika, Pseudo-Feta). Wir fassten den Beschluss, nur noch auf die Südseite des Orava-Stausees zu wechseln, und dort dann nach einer Unterkunft Ausschau zu halten - obwohl die 20-Kilometer-Marke noch in weiter Ferne lag.

Wir fanden die Unterkunft in Form der "Chata Slanica", einer mittelprächtigen Pension. "Verkehrsgünstig gelegen" hätten die Reisekatalogslyriker mit Blick auf die Hauptstraße vor der Tür geschrieben. Für 8 Euro pro Person in der Hochsaison mitten in einem Feriengebiet war sie fair bepreist - und einen kleinen Lebensmittelladen im Erdgeschoss gab es auch noch. Muss ich noch erwähnen, dass der Zahlungsverkehr beleglos abgewickelt wurde?

Die trockene Hitze warf uns bis zum frühen Abend auf die Betten, sorgte aber auch dafür, dass binnen dieser wenigen Stunden Frau Novembers Botten zum ersten Mal seit langem wieder richtig trocken wurden.

Technische Daten: 15,1 km in 6:10h

Fortsetzung folgt

Vom Isergebirge ins Adlergebirge (Oktober 2010)

Bis an die Grenze – aber nicht weiter (Mai 2011)

Zwischen Mähren und Schlesien (November 2011)

Mit dem Rad von Olmütz zum Beskidenfuß (Oktober 2012)

Prolog

Das erste, was ins Laufen kam, war der Schweiß. War es wirklich eine gute Idee gewesen, die Grenzlandtour im Hochsommer fortzusetzen? Das fragten sich Herr Pfad-Finder und Frau November, als sie auf dem Marktplatz in Valasske Mezirici standen. Dabei hatten sie bisher nur eineinhalb Kilometer vom Bahnhof zurückgelegt. Hosenbeine fielen in den Staub. Während Herr Pfad-Finder das breite kulturhistorische Angebot auf Silizium bannte, verschwand Frau November unbemerkt in einer Konditorei und kehrte mit einem Eis zurück. "Das musst du dir aber noch verdienen," mahnte Herr Pfad-Finder, "dafür sind 400 Höhenmeter netto nötig!"

20. Juli

Ein halbe Stunde und einen Einkaufsstop im Supermarkt später verließen wir bei Krhova nicht nur die Tiefebene des Becva-Tals, sondern auch die Stadt. Vor uns lag der Beskidenkamm, der hier bei trügerischen 400 Metern über dem Meeresspiegel anfängt, sich aber binnen einer normalen Tagestour Richtung Osten auf 1129 Meter hocharbeitet. Wie es sich für einen Kamm gehört, hat er auch noch reichlich Zinken.

- Der Sockel der Statue auf dem Marktplatz von Valasske Mezirici erinnert an das verflossene Wallachisch Meseritsch

- Wollziege oder Ziegenhornschaf?

- Der E3 hat uns wieder

Nach 40 Minuten erreichten wir zwar den Waldrand, aber die Abkühlung ließ auf sich warten: Der gelbe Strich wies eindeutig und unwiderlegbar einen steilen Trampelpfad über eine Rodungsfläche hinauf. Er war sogar so steil, dass es nicht eine einzige Mountainbike-Spur gab - und das will in tschechischen Verhältnissen etwas heißen.

Nach einigen Zickzackmanövern erreichten wir schließlich den Kammweg, der hier - welch ein Zufall! - wieder einmal mit dem europäischen Fernwanderweg E3 zusammenfiel.

Da das Wildcampen in den Beskiden eine rechtliche Grauzone darstellt, warteten wir die Dämmerung ab, bevor wir unseren "Hühnerstall" auf einem stillgelegten Forstweg aufbauten. Zumindest dem Wegegebot wurde damit Folge geleistet.

Technische Daten: 14,6 km in 4:35h

21. Juli

Über diverse Zinken des Kammwegs ging es zielstrebig nach Osten. Der Kamm bildete hier zwar nicht die Grenze - die verläuft viel weiter im Norden bei Opava/Troppau und Ostrava/Mährisch Ostrau - aber die Wasserscheide zwischen Oder und Donau.

- Kammweg...

- ... und noch einmal Kammweg

- Das Becva-Tal

Es folgte ein steiler Abstieg zum Pindula-Pass. Es war nicht klar zu entscheiden, ob man diesen Pfad lieber nicht bergab oder lieber nicht bergauf laufen wollte. Wir waren jedenfalls nicht die einzigen, die die Botanik am Wegesrand als Ab- oder Aufstiegshilfe nutzten.

Pindula ist einer der Pässe über die Beskiden. Der Name klingt in tschechischen Ohren durchaus anzüglich und weckt Assoziationen mit einem umgangssprachlichen Wort für das primäre männliche Geschlechtsorgan. Anders als in Roznov liegt an der Pindula aber kein Hotel Eroplan, sondern nur die gänzlich unverdächtige Gastwirtschaft Zbojnicka Koliba. Hier gab es zum ersten Mal Halusky mit Bryndza - Kartoffelnudeln mit Schafskäse: Ein traditionelles Gericht der Hirten in der mährischen Wallachei (Valassko) und der angrenzenden Slowakei.

Pappsatt machten wir uns dann an den Wiederaufstieg auf der anderen Seite des Passes. Mit der Bemerkung, dass es bis zum Radhost 200 Höhenmeter weniger als ein Brockenaufstieg sind, vermochte ich Frau November nicht signifikant aufzuheitern. Vor allem deshalb, weil es auf dem Radhost genauso idyllisch war wie auf dem Brocken: Touristengewusel ohne Ende. Wir kamen uns mit unseren Schrankwänden etwas deplatziert vor. Die Skulptur des Slawengottes Radegast trägt irgendwie indianische Züge. Vielleicht liegt es daran, dass der Bildhauer ein nach Amerika emigrierter Tscheche ist.

- Kyrill- und Method-Kapelle auf dem Radhost

- Radegast

- Eine Zusammenrottung von Steinmännchen

Schließlich erreichten wir den Ferienort Pustevny. Er verdankt sein Gesicht zu einem wesentlichen Teil dem deutsch-tschechischen Nationalitätenkampf am Ende des 19. Jahrhunderts: Die 1881 gegründete Pohorska jednota Radhost ("Radhost-Gebirgsverein") war das Gegenstück zum deutschen Beskidenverein. Beide versuchten, mit Bauden und Sommerfrischen Reviermarken zu setzen. Im dem Teil Mährens, der dem Erzbistum Olmütz gehörte, hatten die Tschechen die Oberhand; im östlich gelegenen Teil, der den Habsburgern gehörte, war der deutsche Verein im Vorteil.

- Pustevny

- Die Tschechen sind die Tretroller-Nation Nr. 1

- Partisanendenkmal an der Chata Martinak

Da es zum einen jetzt so gut flutschte und zum anderen Wildcampen wegen geschützter Landschaft weder ratsam noch wegen steiler Hänge sinnvoll erschien, beschlossen wir, zur Chata Martinak vorzupreschen. Auf diesem Abschnitt wurden wir mit einem weitaus dunkleren Kapitel der Vergangenheit konfrontiert: Die Wälder der mährisch-schlesischen Beskiden waren im Zweiten Weltkrieg Rückzugsgebiet der größten tschechoslowakischen Partisanengruppe. Ihre Anführer waren zum Teil in der Sowjetunion ausgebildet und dann per Fallschirm abgesetzt worden.

In der Chata Martinak waren trotz der Sommerferien von den geschätzt 20 Zimmern nur drei oder vier belegt. Wir wurden mit offenen Armen empfangen - zum Glück nur bildlich, denn Achselschweiß ist bis heute ein weit verbreiteter Belästigungsfaktor - und bekamen trotz eigentlich schon geschlossener Küche noch ein warmes Abendessen.

Am Abend widmete ich mich dem Zehnagel meines linken großen Zehs, unter dem sich in ungehöriger Weise Körperflüssigkeit gesammelt hatte. Mit dem Feinmechaniker-Schraubenzieher meines Taschenmesser bohrte ich ein Loch durch den Nagel, bis mir ein Schwall aufgestauten Blutes entgegenkam. In den Folgetagen gab es zwar noch weitere unappetitliche Sickerverluste, aber der Schmerz war weg und kam auch nicht mehr wieder.

- Stammbaum isoliert lebender Bergdörfler?

- Chata Martinak

- Die Feuerlöscherausstellung im Treppenhaus

Technische Daten: 28,6 km in 11:00h

22. Juli

Gegen Mittag berührten wir bei Bumbalka zum ersten Mal die slowakische Grenze. Seit dem Start der Grenzlandtour im Herbst 2009 - seinerzeit noch solo - waren fast vier Jahre vergangen. Damals war es eine spontane wettergetriebene Verlegenheitslösung gewesen, denn es galt, eine Woche Resturlaub halbwegs sinnvoll abzufackeln. Dass mich das Thema "Grenze" und "Wasserscheide" so fesseln würde, hätte ich damals nicht erwartet.

Weiteren philosophischen Erwägungen stand jedoch ein knurrender Magen im Weg. Im tschechischen Motorest, keine drei Meter von der Grenzlinie entfernt, wurden wir zum Glück auch ohne Vorlage von Autoschlüsseln bedient. Es gab ... natürlich Halusky mit Bryndza.

- Der erste tschechisch-slowakische Grenzstein - auf dem grauen Stein steht sogar noch "Uhry" (Ungarn)

- Motorest

- Ein abgeblättertes slowakisches "Vitaj" ("Willkommen")

Die heute "aktiven" Grenzsteine zwischen Tschechischer Republik und Slowakei haben teilweise eine interessante Geschichte: Sie wurden nach 1939 gesetzt, als dort das deutsch besetzte "Protektorat Böhmen und Mähren" und der slowakische Staat, eine Kreation von Hitlers Gnaden, zusammenstießen. Auf slowakischer Seite wurde schon damals ein "S" eingemeißelt, auf der mährischen Seite ein "D" für Deutschland. Nach dem Krieg wurde nur das unerwünschte "D" ausgemeißelt, die Steine blieben stehen. Immerhin markierten sie eine wichtige Verwaltungsgrenze, vor allem nach der Föderalisierung 1968. Nach der Teilung der Tschechoslowakei wurden die Steine für die Staatsgrenze reaktiviert, und in die freigemeißelte Fläche wurde ein "C" hineingemalt.

Drei Kilometer hinter Bumbalka wartete der nächste Boxenstopp auf uns: Die Chata Kamyk. Sie liegt auf slowakischer Seite direkt an der Straße, die hier die Grenze bildet. Der Biergarten liegt allerdings auf tschechischer Seite. Trotzdem konnten wir in Euro bezahlen (Slowakei ist Euroland!) und haben slowakische Mehrwertsteuer bezahlt. Das wäre in Deutschland wohl undenkbar: Wenn die Bewirtungsleistung aus dem Ausland heraus in Deutschland erbracht wird, hält der deutsche Fiskus bestimmt die Hand auf. Es war allerdings einer von sehr wenigen Fällen in der slowakischen Gastronomie, wo überhaupt Mehrwertsteuer abgeführt wurde. Meistens öffneten die Wirte ihre Kassenschubladen mit der Notentriegelung am Unterboden, ohne zuvor etwas einzutippen...

- Chata Kamyk: Links vom Weg CZ, rechts davon SK

- Typische Landschaft

- Wiederverwendeter deutsch-slowakischer Grenzstein

Langsam wurde es Zeit, einen Schlafplatz zu suchen. Auf den Wiesen, die ich auf der Karte ausgemacht hatte, stand das Gras hüfthoch - für eine Zeckensammlerin wie Frau November und für einen Krabbeltier-Hasser wie mich also ungeeignet. Der Wald entlang des Weges war entweder verunterholzt oder zu steil oder zu gut einzusehen. Schließlich verließ ich den Fahrweg und erkundete einen Trampelpfad entlang der Grenzmarkierung. In einer älteren Fichtenplantage fanden wir, kaum drei Meter von der Grenze entfernt, einen schönen Platz. Herr Igelstroem sagt in seiner Signatur, er suche nicht seine Grenzen, sondern einen Schlafplatz. Ich korrigiere: Wer die Grenze sucht, findet auch einen Schlafplatz.

Technische Daten: 22,4 km in 9:50h

Am Abend stellte Frau November fest, dass ihre gute Hose vom französischen Globi-Stardesigner Jean-Jacques Meru an mehreren Stellen Öffnungen aufwies, wo sie baulich nicht vorgesehen waren. Wir mussten also in einen größeren Ort kommen, um eine neue Hose zu kaufen. Leider liegen in unmittelbarer Grenznähe keine "größeren Orte", und selbst kleinere Orte sind dünn gesät. Mit meinem Klugfon versuchte ich also, von der nächsten Siedlung an einer grenzquerenden Hauptstraße einen Busabstecher Richtung Binnenland zu ermitteln. Problem war nur, dass diese Siedlung "Konecna" hieß, was in elektronischen Fahrplanmedien die Auswahl nicht wirklich einschränkt. "Konecna" bedeutet nämlich auch "Endhaltestelle".

23. Juli

So brachen wir ungewöhnlich früh auf, nämlich schon um 8:20, und erreichten die Bushaltestelle gemäß dem Motto "Jetzt müssen wir uns aber beeilen!" viel zu früh. Dort stellten wir fest, dass sich der Fahrplan für die Rücktour gegenüber dem elektronischen Fahrplan geändert hatte und unser Zeitfenster bis zur Rückfahrt auch in Frydek-Mistek reichlich bemessen sein würde.

In Frydek-Mistek erkundigten wir uns in einem Fahrradladen nach einen Outdoorgeschäft. Ja, das gäbe es, und zwar einen Intersport in einem Einkaufszentrum, 500 Meter entfernt. Als das Einkaufszentrum auch nach 800 Metern nicht in Sicht war, drehten wir um. Ein typischer Fall von "Tschechischem Meter": Der Wechselkurs schwankt zwar, aber als Faustregel kann man davon ausgehen, dass der Tschechische Meter mindestens das 1,3-fache des Deutschen Meters beträgt. Wie eine spätere Landkartenauswertung ergab, war in unserem Fall der Tschechische Meter sogar 2,3 Mal so lang wie ein Deutscher Meter.

Über Umsatz freuen durfte sich dann ein vietnamesischer Textilladen, in dem es so eng war, dass sich die Klamotten von den Zuständen in der Näherei gar nicht umgewöhnen mussten.

Nachdem uns der Bus am frühen Nachmittag wieder in Konecna abgesetzt hatte, eilten wir los, um einen Teil des Zeitverlustes wieder gut zu machen. Trotzdem verordnete ich uns einen Boxenstopp in der Chata Dorotanka, um dort ein Getränk einzuwerfen: Radegast Birell gehört zweifellos zu den Top 10 der alkoholfreien Biere. Ich kann das beurteilen, da ich schon über 70 Sorten getestet habe.

Am Fuße des Sulov, rund drei Kilometer weiter, erwartete uns die nächste Einkehrmöglichkeit. Bei geschickter Routenwahl und Etappeneinteilung ist in den Beskiden wahrscheinlich sogar durchgängiges Ultra-UL-Kochen ("Die Speisekarte bitte!") und Ultra-UL-Biwakieren ("Ein Zweibettzimmer für eine Nacht bitte") möglich. Die meisten anderen Wanderer, die wir trafen, haben das mit leichten Abstrichen auch so gemacht. Schrankwanderer wie wir waren die absolute Ausnahme.

- Vietnamesischer Haute-Couture-Flagship-Store in Frydek-Mistek

- Die Grenze durch Konecna/Bila

- Die namensgebende Kapelle der Streusiedlung Bily Kriz ("Weißes Kreuz")

Auch diesmal entpuppte sich die Suche nach einem Zeltplatz als knifflig. Entweder es war zu steil oder zu gut einzusehen oder zu uneben. Schließlich schlugen wir unseren Hühnerstall am Rande eines stillgelegten Forstweges ein, der eigentlich eine Sackgasse war. Trotzdem donnerte im letzten Abendlicht noch ein Mountainbiker in zwei Metern Abstand am Zelt vorbei. Mir ist bis heute schleierhaft, wo er herkam.

Technische Daten: 17,6 km in 7:00h

24. Juli

Der Start am Morgen war von einiger Verwirrung begleitet: Offensichtlich verlief der markierte Weg früher auf einem Trampelpfad, war dann aber auf eine neu angelegte Schotterstraße zehn Meter unterhalb verlegt worden, ohne dass die alten Markierungen sauber entfernt worden waren. Wir stolperten also - wie offensichtlich auch andere vor uns - durch Brombeerranken, Brennnesseln und andere hautreizende Botanik, bis ich an der Straße eine der neuen Markierungen entdeckte.

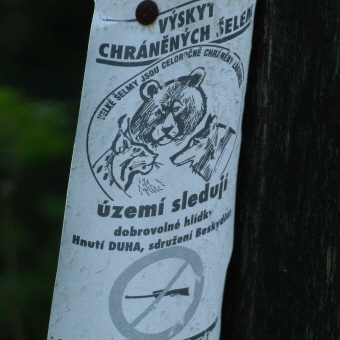

Einige Kilometer später startete ein hörgeschädigter Schäferhund auf mich zu. Er gehörte zu einer Gruppe selbsternannter Naturschützer, die dort angeblich die Bären vor Wilderern schützen wollen. Was Bären von Hunden halten, die unkontrolliert durchs Unterholz streifen, will ich allerdings nicht wissen. Ich würde es durchaus begrüßen, wenn dann das Wort "Hundefutter" eine ganz neue Bedeutung annähme.

Kurze Zeit hörten wir wilde Schreie im Wald. "Hattahattahattahatta!" rief da jemand, "zuuuh-rick!" Eine kurze Pause. "Brrrrrrr!" Erinnert sich noch jemand an den ersten "Jurassic Park"-Film, als die Velociraptoren durch das Unterholz brachen? Genauso hörte es sich hier an. Nur das nach dem letzten Rauschen im Blätterwald ein Rückepferd auf den Weg durchbrach. Ein einsamer Holzarbeiter kuppelte den Baumstamm ab und verschwand mit seinem Pferd wieder im Wald.

Am Velky Polom wurden wir überraschend mit einem Aufstieg konfrontiert, der nur mit ergänzender Handarbeit zu bewältigen war. Laut Karte hätte der Weg eigentlich um den als Naturreservat ausgewiesenen Fels herumführen müssen. Doch offensichtlich hatten die Naturschutzverantwortlichen dem "natürlichen" und zweifellos historischen Wegverlauf nachgegeben. Ob wir in ähnlicher Weise jemals die Freigabe des Großen Zschand im Elbsandstein erleben werden?

- Warnung für Wilderer: Das Rückzugsgebiet für Bären wird von Freiwilligenstreifen des Naturschutzvereins DUHA geschützt

- Rückepferd

- Gipfel des Velky Polom. Wenig Aussicht, viel Heldengetöse.

Nachdem wir uns auf dem "Gipfel" des Velky Polom (1067 m, keine Aussicht) in das Gipfelbuch eingetragen hatten, eilten wir weiter. Auf dem letzten Tropfen Wasser erreichten wir die Kamenna chata, das frühere Hotel Tetrev. Und welch eine glückliche Fügung, es war nach 12 Uhr und damit eine Mittagspause erlaubt. Es gab für mich Halusky mit Speck und Wurst sowie die Reste von Frau Novembers Halusky mit Sauerkraut.

Mit diesem Zusatzgewicht gestaltete sich der Abstieg nach Mosty u Jablunkova sehr einfach. Hier hatten wir wieder Berührung mit polnischer Kultur: "Mosty kolo Jablunkowa" stand neben dem tschechischen Bahnhofsschild. Eine Vielzahl kleiner Lebensmittelläden im Ort ließ keinen Zweifel daran, dass hier die polnische Minderheit in der Tschechischen Republik (ja, so etwas gibt es!) die kulturelle Lufthoheit ausübte.

Der Pass bei Mosty ist seit Jahrhunderten der wichtigste Übergang zwischen Mährisch-Schlesien und der Slowakei. Das manifestiert sich in einer autobahnähnlichen Schnellstraße und einer Bahnstrecke. Dort geht es heute aber im Vergleich zu den 90er Jahren recht beschaulich zu. Damals fuhren in kurzen Abständen Züge mit Erz aus der Ukraine nach Westen und Züge mit Koks und Kohle Richtung Osten. Ehrlich gesagt war ich etwas enttäuscht: Ich hatte eine brummende Grenzstadt wie Sterzing/Vipiteno am Brenner erwartet, aber das hier war ein verschlafenes Dorf.

Zwar hätte es mit der historischen Festung direkt vor der Grenze und den Sandsteinkugeln bei Vysne Megonky zwei "Sehenswürdigkeiten" gegeben, aber bei 25 Grad im Schatten war jegliche Neugier erlahmt. Bevor wir ganz erlahmten, nahmen wir den Wiederaufstieg in Angriff.

- Verschlafenes Mosty

- Zweisprachiger Bahnhof

- Girova-Hütte

Die Chata am Studenicny ließen wir links liegen, was möglicherweise ein Fehler war: Der Wirt in der Girova-Hütte drei Kilometer weiter tat nämlich überhaupt nicht von uns entzückt: "So'ne Scheiße", brummelte er, "hat wirklich keiner von Euch einen tschechischen Ausweis? Sonst muss ich das wieder der Fremdenpolizei melden..." Vielleicht war es auch nur gut gespielt. Als er sah, dass ich schon Bargeld in der Hand hatte, klappte er sein Beherbergungsbuch zu, sagte nur kurz "700" (28 Euro - recht stolzer Preis) und steckte das Geld auf dem Wege des beleglosen Zahlungsverkehrs ein.

Technische Daten: 28,7 km in 10:35h

25. Juli

Ausgerechnet bei erstmals bedecktem Himmel stand ein historischer Meilenstein bei der Grenzlandtour an: Das tschechisch-slowakische-polnische Dreiländereck. Die von der Karte versprochenen Feldwege waren inzwischen asphaltiert worden, sicher dank des Europäischen Fonds für Regionalentwicklung oder des Europäischen Programms für die Entwicklung ländlicher Räume oder als Ziel-III-Region des Leader-Projekts ... die Fördermöglichkeiten sind beachtlich. Dummerweise folgten wir der tschechischen Ausschilderung zum Dreiländereck. Das bescherte uns mehr zwischenzeitlichen Abstieg als uns der Weg über Polen an zwischenzeitlichem Aufstieg gekostet hätte. Irgendwie ist das Vor-Schengen-Denken manchmal doch noch in den Köpfen drin.

Das Dreiländereck war in gewisser Weise eine Enttäuschung und eignet sich kaum zur fotografischen Wiedergabe. Der tatsächliche Grenzpunkt liegt nämlich in einem Bachbett und wird durch einen schmucklosen, bestenfalls hüfthohen Obelisken markiert. Dafür hat jeder Staat seine eigene Rasthütte, seinen eigenen Marmorobelisken und seine eigene Erklärtafel. Da macht das Dreiländereck bei Zittau mehr her, auch wenn es auf einer Insel in der Neiße liegt.

- Drei Granitsäulen...

- ... und ein unscheinbarer Grenzstein im Bach

- "Take only pictures, leave only footprints!"

Jetzt ging es für uns zum ersten Mal ins slowakische Binnenland. Zwar wies die Karte keinen direkten Wanderweg vom Dreiländereck Richtung Slowakei aus, aber meine Vermutung, dass ein allgemeines Verkehrsbedürfnis schon für einen Pfad gesorgt haben würde, erwies sich als richtig. Es bedeutete zwar, zwischen zwei Forstabteilungen einen steilen Hang mit Handeinsatz zu bewältigen, aber so schnell waren vier Kilometer Umweg selten eingespart.

Schnell näherten wir uns Skalite, unserem ersten "richtigen" Ort in der Slowakei. Das Einkaufen im Krämerladen war ein irritierendes Erlebnis, weil die Waren zwar in Euro ausgezeichnet waren, aber die Preise zum Teil in ganz anderen Regionen lagen. Produkte der Lebensmittelindustrie waren überwiegend teurer als in deutschen Discountketten; Gemüse, Obst und lokale Backwaren deutlich billiger. Um mir innerlich die Einordnung zu erleichtern, ob etwas "teuer" oder "billig" war, rechnete ich die Preise in die mir vertrauten tschechischen Kronen-Preise zurück. Dieses Verfahren wandte ich später auch bei Restaurantbesuchen an. Das Verfahren bewährte sich ... hoch lebe die Tschechoslowakei!

Als wir vor dem Laden saßen und den hin- und hersausenden Lkw auf der trostlosen Durchgangsstraße blickten , fing es zum ersten Mal während unserer Tour an zu "regnen", sofern man die paar Tröpfchen so nennen darf. Zum Glück hatten wir schon den Großteil unseres "Mittagessens" hinter uns. Wer weiß, ob wir ansonsten nicht im Restaurant "Kolonial" eine Portion Schweinehund zu uns genommen hätten?

- Bahnhof Skalite

- Das Kulturzentrum

- Svancarovci

So aber machten wir uns an die Bekämpfung des nächsten Bergkamms. Beim Abstieg lernte ich eine wichtige Lektion für die Folgetage: Slowakische Wegmarkierungen sind bei weitem nicht so idiotensicher wie die tschechischen: Ich verlor den Weg und wir beide unnötig Höhenmeter. Wir gelangten in einen Ort namens Svancarovci. Das wird "Schwanzarowski" ausgesprochen, ist aber aber bitte trotzdem nicht zu verwechseln mit den ähnlich klingenden Klunkern auf Designerjeans für angelsächsische C-Promis!

Im Ort wollten wir Wasser für die Nacht tanken. Als wir schon wieder am Ortsausgang waren, ohne Kneipe oder Laden entdeckt zu haben, machten wir kehrt, um in einem Bauernhof nach Wasser zu fragen. Aber offensichtlich sind Fremde in Svancarovci solche Sehenswürdigkeiten, dass uns bereits eine Hausfrau abfing und fragte, ob wir Wasser bräuchten.

Voll betankt machten wir uns an den dritten Aufstieg des Tages - 400 Höhenmeter, also ein halber Brocken. Vermutlich als Ausgleich dafür, dass der Gipfel keine Aussicht bot, hatte er wenigstens zwei Namen: Die slowakische Hälfte heißt Kykula, die polnische Hälfte Kikula.

Hier nahm das Schicksal eine blöde Wendung. Mit 23 km hatten wir unser Tagessoll erfüllt, so dass ich begann, nach einem Schlafplatz Ausschau zu halten. Kurz hinter der Kikula entdeckte ich eine verborgene Nische in einem Wäldchen. Doch Frau November legte ihr Veto ein. Es sei ja erst kurz nach 18 Uhr! Bitte... Dreieinhalb Kilometer weiter war es eine Stunde später, und bei realistischer Fortschreibung des Geländes sah es nicht mehr so aus, als käme da noch ein Zeltplatz. Entweder war es steil oder steinig oder mit sperriger Vegetation überzogen. Der Sonnenuntergang rückte unerbittlich näher.

Wir hatten unzweifelhaft ein Problem. Plan B hätte bedeutet, 200-300 Meter bis zur nächsten ebenen Fläche abzusteigen. Darauf hatten wir keine Lust. Es reifte Plan C wie "FluCht naCh vorne": Vier Wegkilometer vor uns und zweihundert Höhenmeter über uns lag nämlich die Hütte "Wielka Racza" des polnischen Wanderverbandes PTTK. Wir wären dort am nächsten Tag sowieso vorbeigekommen. Aber ob der Hüttenwirt um kurz vor 21 Uhr noch Gäste erwarten würde? Zum Glück waren auf der Rückseite der polnischen Wanderkarte die Telefonnummern der Hütten aufgelistet. Ich rief an. Den ersten Schwall an polnischen Zischlauten ließ ich an mir vorbeirauschen. Czy panstwo este ma luzka pre dve osoby, fragte ich in einem kabarettreifen Gemisch aus Slowakisch, Tschechisch und polnischen Wortfetzen. Erneut zischte es aus dem Hörer, ich vernahm aber auch das entscheidende "Tak" (ja). Ich avisierte unsere Ankunft für 20:45 und sollte damit fast auf die Minute Recht behalten.

Die verstreuten Zischlaute fegte ich sorgfältig zusammen und packte sie ein. Schließlich würde ich sie noch benötigen, um schestnaschtschje (oder waren es oschemnaschtschje?) Zloty pro Person für die Übernachtung zu bezahlen, dazu noch tschie Zloty für ein neues Reservesnickers. Rund dwadscheschtschja Zloty würde das Frühstück kosten. Das kommt davon, wenn man mit seinem Latein am Ende ist!

Anschließend erleichterten wir unser Gepäck um die jetzt sinnfreien Wasservorräte. Jeweils zweieinhalb Kilogramm leichter ging es dann an den Endspurt.

Endspurt im letzten Licht

An der Wielka Racza erwartete uns der Wirt bereits auf der Terrasse. Wie sich herausstellte, hätte ich mich am Telefon gar nicht so zum Horst machen müssen, denn er war im Zivilberuf Deutschstudent.

Technische Daten: 30,6 km in 11:45h

26. Juli

Nach knackig kalter Nacht brüllte uns am Morgen die Sonne mit aller Kraft aus dem Schlaf. Die Aussicht von der Wielka Racza ließ keine Wünsche offen. Durch wunderbare Wiesenlandschaften bummelten wir - der Grenze folgend - erst nach Süden, dann nach Osten.

- Aussicht von der Wielka Racza

- Hier gibt es Bären - und auch bärensichere Mülleimer!

Rechtzeitig zur Mittagszeit erreichten wir den Przegibek-Pass. Dort gab es nicht nur eine Streusiedlung, sondern auch die in Polen obligatorische Kirche, aber in ungewöhnlicher Aufmachung: Sollte sich Ikea einmal entscheiden, auch Holzkirchen ins Angebot aufzunehmen, würden sie nicht viel anders aussehen: Helles Holz, ganz unkatholisch, und "bequeme Bänke" - so habe ich es jedenfalls damals notiert. Beim Blick auf das Foto zweifle ich:.Kamen sie mir nur deshalb so bequem vor, weil in der Kirche 18 Grad waren und draußen eher 25? Jedenfalls bedurfte es einiger Überwindung, die Kirche zu verlassen, obwohl kaum 300 Meter entfernt die Berghütte Na Przegibku lockte. Einziger Nachteil der polnischen Berghütten ist, dass es kein alkoholfreies Bier gibt. Bei den Slowaken gibt es Zlaty Bazant ("Goldfasan"), das sich seit meinem ersten schmerzhaften Selbstversuch 1998 sehr zum Besseren gewandelt hat.

- Ein unbekannte Wegmarkierung: Der Fernwanderweg Atlantikwall-Gotenhafen/Krim?

- Kirche am Przegibek-Pass

Ein Mittagessen und fünf ereignisarme Kilometer später erreichten wir die Berghütte Na Rycerzowej. Nach der Monsteretappe am Vortag hatten wir uns diesen Tag Wellness-Wandern verdient, der von einem Wellness-Schokoladeessen auf den Bänken vor der Hütte gekrönt wurde.

- Indianerland?

- Das Gras an den Sitzbänken ist doch das leckerste!

- Wer verlässt sich darauf, dass grobmotorische Paarhufer die Abspannleinen sehen?

Technische Daten: 15,8 km in 7:00h.

28. Juli

Die Schonung erwies sich als äußerst vorausschauend. Die nächste Etappe lullte uns anfänglich mit einem lockeren Wanderweg durch lichten Buchenwald ein, konfrontierte uns dann aber mit dem ersten "Wadenbeißer": So taufte ich die Steigungen, bei der die Ferse den Boden nicht erreicht, sondern der Fuß nur auf der Spitze ruht. Serpentinen alpenländischer Art sind Polen wie Slowaken nämlich fremd - getreu dem Grundsatz, dass die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten eine Gerade ist. Zum Glück war es trocken. Ich will nicht wissen, wieviel Halt der lehmige Boden bei Nässe bietet. "Wanderweg mit beschränkter Haftung"? Dem ersten Wadenbeißer zur Switkowa folgte ein zweiter zum "Panski Kopec" und ein dritter zum Wysoki Beskid/Usust. Die slowakischen Wanderkarten vom VKU mit ihren 20-Meter-Höhenlinien verharmlosen die Wadenbeißer etwas.

- Der erste Wadenbeißer

- Blick auf unsere Verfolger

- Verlassene Grenzergebäude an der Straße Ujsoly/Novot

Als wären wir nicht schon vom Schweiß nass genug, ging nun auch noch ein kurzer Schauer nieder. Er reichte eigentlich nicht, um Vollschutz nötig zu machen - er reichte aber aus, um die Vegetation auf und neben dem Pfad soweit zu benetzen, dass die Regenhose sinnvoll war. Etwas angefressen, aber trotzdem hungrig, erreichten wir die Passstraße zwischen Ujsoly (PL) und Novot (SK). Die Grenzabfertigungsanlagen sahen aus wie nach einer Neutronenbombe, und auch unsere Hoffnung auf eine Gaststätte oder einen Laden wurde enttäuscht. Nur ein schmieriger Typ mit Freundin im tiefergelegten Golf wollte bei uns Geld wechseln - ich lehnte dankend ab. Wer sein Geld nicht in einer Bank oder Wechselstube wechseln will, wird dafür Gründe haben, die im Strafgesetzbuch zu finden sind. Drei Kilometer später beendeten wir die Etappe in der polnischen Berghütte Krawcow Wierch.

Technische Daten: 22 km in 9:35h

Am Abend machten wir Inventur. Vor uns stand die Frage, ob die uns weiter streng an der Grenze festhalten, also noch einmal weit nach Norden ausholen und dort die Babia Gora/Diablak (1724m) mitnehmen, um dann fragwürdigen Wegen durch die Sümpfe nordöstlich des Orava-Stausees zu folgen. Alternative war, in die Slowakei abzuschwenken, den Orava-Stausee im Süden zu umgehen und die Grenze erst wieder in der Hohen Tatra aufzunehmen. Nachteil war ein hoher Anteil Straße.

Aber bei nüchterner Betrachtung war es schon entschieden. Die Wadenbeißer hatten uns gezeigt, dass wir mit unserer skandinavientauglichen Ausrüstung viel zu schwer für ernsthaftes Bergwandern unterwegs waren. "Nur das Nötigste" - inkl. Zelt und Futter, aber ohne Wasser - wog bei mir rund 17 kg. Frau November lag definitiv nicht darunter, denn im Ausland gibt es weder Riesaer Muscheln noch selbst portionierten Kartoffelbrei.

28. Juli

So verließen wir am Morgen die Grenze Richtung Osten, stolperten 250 Meter über einen zugewachsenen Waldweg und erreichten dann einen "Forstweg". "Einen" Forstweg ist eigentlich falsch, denn es waren bis zu drei Wege, die sich in unterschiedlichem Status der Bodenerosion zwischen den Bäumen durchschlängelten. Gemeinsam war ihnen lediglich, dass man sie nur mit einem Traktor oder Unimog befahren konnte. Der Mitsubishi des deutschen Försters hätte keine Chance gehabt. Fußgänger waren nicht vorgesehen, sie mussten sich zwischen vollgelaufenen Spurrinnen, knietiefem Matsch und Brennesseln ihren Weg selbst suchen.

Dieses Phänomen der Vielwegigkeit - Ralf Böhm würde es in seiner Wegeheilkunde vermutlich als Multivialismus bezeichnen - hatten wir zuvor schon in Siebenbürgen beobachtet: Ist ein Weg verschlissen, wird einfach ein neuer aufgefahren. Ist das ein gemeinsames Erbe der jahrhundertelangen ungarischen Herrschaft über diese beiden Regionen?

- Krawcowy Wierch

- Waldweg auf slowakische Art

- Wir sind nicht die einzigen Rindviecher, die bei diesen Temperaturen unterwegs sind.

Bald erreichten wir aber eine umso besser ausgebaute Forststraße, die uns nach Novot führte. Die erstbeste Gastwirtschaft hatte zwar nur Getränke im Angebot, wir ergänzten das aber durch Festtreibstoffe aus dem Supermarkt nebenan, der auch an diesem Sonntag geöffnet hatte. Die Dorfjugend hatte offensichtlich den Gottesdienst geschwänzt und die Zeit zum "Vorheizen" genutzt. Es war zwar erst kurz nach zwölf Uhr, aber die ersten hingen schon an der Reling zum Fluss und ließen sich alles noch einmal durch den Kopf gehen. An unserem Tisch saßen Profis, die eine Zwischenmahlzeit in Form der regionalen Red-Bull-Alternative zu sich nahmen.

Schließlich entdeckten wir schräg gegenüber von der Kneipe den "Kurpark" der örtlichen Poliklinik. Dort war es zum einen nicht so verraucht wie im Biergarten. Zum anderen konnte ich an den Füßen von Frau November die Scheuerstellen verarzten, die seit einigen Tagen vor sich hinschwelten - wobei dieses Verb angesichts des Nässe im Schuhinnenfutter (O-Ton Frau November: "Leicht feucht") eigentlich unpassend ist. Da wir es versäumt haben, die Löcher zu dokumentieren, greife ich mal auf ein Bild von Waldhoschi zurück. Bei der Keltenwegtour im Herbst haben wir die neuralgischen Stellen von Anfang an täglich mit Fixomull abgeklebt.

Wir bummelten die Dorfstraße herunter, entdeckten, dass es auch ein Restaurant gegeben hätte, zogen aber weiter und bogen auf den "Feldweg" hinüber nach Dulov ab. Das hatte jedenfalls die Karte versprochen - die Realität war eine nagelneue Landstraße. Auf der Kuppe begrüßten uns ein Hubertusdenkmal hinter Glas, ein Kruzifix mit Bank im Schatten und eine unfertige Rasthütte. Ich hätte mir gern ein paar Bretter hingelegt, um Siesta zu machen, durfte aber nicht, weil es zum einen "peinlich" sei und wir uns zum anderen uns beeilen müssten.

- Die Jagdvereinigung Novot ist in perfekter Tarnung angetreten

- Der Hubertusschrein

- Benadovo, Dorf der zwei Türme

Also runter nach Dulov und und gut einen Kilometer weiter westlich auf der anderen Talseite rauf nach Benadovo. Und, oh welche Freude, kurz hinter dem Ortseingang eine Kneipe. Wir wurden mit offenen Armen empfangen, was sicherlich auch auf den Promillegehalt des Kneipenbesitzers und seines Bruders zurückzuführen war. Noch größer war die Begeisterung, als sich sich herausstellte, dass diese wunderlichen Fremden mit ihren großen Rucksäcken ("Oh, sind die schwer!") auch noch die Landessprache verstanden. Es kam natürlich die Frage Woher-Wohin. Mit weit ausholenden Handbewegungen wurden uns zahlreiche Wegalternativen erläutert, aber keine davon war den entsprechenden Strichen in der Landkarte zuzuordnen. Böse Zungen würden sagen, dass dies dem veralteten Stand der Karten geschuldet war, ich würde aber noch einen draufsetzen und sagen, dass die Trunkenheit die Zahl der Wegalternativen glatt verdoppelt hat.

Irgendwann wurden wir dann doch entlassen, und es gelang uns tatsächlich, den Wegen auf der Karte zu folgen. Kurz vor dem Erreichen des Kammwegs gerieten wir in ein frisch gemähtes Gravitationsfeld. Es hatte schon dafür gesorgt, dass sich ein Strauch in der Mitte schattenspendend niederbeugte. Als wir den Strauch erreichten, warf uns die Schwerkraft zu Boden. Sie zog uns sogar die Lider über die Augen! Erst eine Stunde später hatten wir uns mit dem bekannten Antigravitationsmittel Schokolade soweit gestärkt, dass wir weiterziehen konnten.

- Letzte Aussicht vor dem Wald

- Die Ziegen wissen sich dem Gravitationsfeld fernzuhalten

Eigentlich wäre dort auch ein schöner Zeltplatz gewesen, aber die Dorfjugend bretterte regelmäßig in Sichtweite mit ihren Enduros über den Kammweg. Außerdem hatten wir noch keine 20 Kilometer voll, damit also noch keine "Wanderung" absolviert.

Wir stiegen also weiter auf, fanden nach einigem Hin und Her den fast zugewachsenen Einstieg in den Abzweig des Kammwegs (die Trecker hatten sich inzwischen einen alternativen Zug aufgefahren). Der Wald entpuppte sich als sehr unaufgeräumt. Die in der Karte noch eingetragenen offenen Flächen waren verbuscht oder geradewegs aufgeforstet worden. Zu allem Überfluss herrschte auch noch ein wahres Fliegeninferno. Flucht nach vorne kam nicht in Frage, weil zu weit. Schließlich fanden wir doch noch einen stillgelegten seitlichen Waldweg, auf dem das Gras nicht hüfthoch stand.

Technische Daten: 21,9 km in 10:20h

29. Juli

Nachdem wir am Morgen durch hektisches Auf- und Abwedeln des Zeltes alle Fliegen aus der Apsis und dem Zwischenraum zwischen Innen- und Außenzelt verscheucht hatten, kehrten wir auf den reichlich matschigen und verlotterten Kammweg zurück. Er verbesserte sich aber zunehmend: Ab einem Holzumschlagplatz war er geschottert, und an einer Freilicht-Wallfahrtstätte wurde er sogar Pkw-tauglich. Nur der Weg, den wir uns zum Abstieg ins Tal nach Oravska Jasenica ausgesucht hatten, war zwar konturenmäßig noch erkennbar, ansonsten aber undurchdringliches Biotop.

- Der Orava-Stausee grüßt von weitem

- Hier brummt's!

Als wir uns innerlich schon auf einen großen Umweg über Lokca eingestellt hatten - denn dorthin schien die Forststraße zu führen-, kamen uns zwei Jäger im Geländewagen entgegen. Sie empfahlen uns einen nicht dokumentierten Abstieg nach Oravska Jasenica über einige Wiesen, "den auch die Traktoren nehmen".

Schwuppdiwupp waren wir unten - und gleich an der Einmündung zur Hauptstraße lag auch ein Supermarkt. Einen alkoholfreien Zlaty Bazant später ging es weiter. Als wir die Flussbrücke überschritten, setzte aus den Dorflautsprechern Orgelmusik ein. "Das wäre aber nicht nötig gewesen", sagte ich zu Frau November. "So selten werden hier Ausländer doch auch nicht sein, dass man sie mit Orgelmusik begrüßen muss." Wie aber nach etwa fünf Minuten ein unsichtbarer Ansager verkündete, ging es nicht um Begrüßung, sondern um Verabschiedung: Ein Einwohner war gestorben, und das wurde jetzt bekanntgegeben.

- "Pozor deti" heißt "Achtung Kinder", aber was bedeutet es? Sollen die Kinder sich vor Gummreifenmännern in Acht nehmen?

- Vorsicht, Schwarzer Mann!

- Die Kirche von Oravska Jasenica

Die folgenden gut zwei Kilometer von Oravska Jasenica nach Namestovo entlang der Fernstraße 78 waren hochgradig unerfreulich, denn die Fahrkünste der Slowaken unterscheiden nicht wesentlich von denen ihrer Nachbarn. Insofern wischte ich in Namestovo nicht nur wegen der kurz vor 30 Grad liegenden Temperaturen Schweiß von der Stirn.

Der Hauptplatz von Namestovo lag in Siesta-Stille. Nur in den Cafes und den Restaurants hockten Menschen. Wie sehr mich die Hitze mitnahm, lässt sich daran ablesen, dass ich nur einen Sopsky salat bestellte (Tomate, Gurke, Paprika, Pseudo-Feta). Wir fassten den Beschluss, nur noch auf die Südseite des Orava-Stausees zu wechseln, und dort dann nach einer Unterkunft Ausschau zu halten - obwohl die 20-Kilometer-Marke noch in weiter Ferne lag.

- Ausgestorbener Hauptplatz in Namestovo

- Marmorlastiger Friedhof wie überall im ehemaligen Königreich Ungarn

Wir fanden die Unterkunft in Form der "Chata Slanica", einer mittelprächtigen Pension. "Verkehrsgünstig gelegen" hätten die Reisekatalogslyriker mit Blick auf die Hauptstraße vor der Tür geschrieben. Für 8 Euro pro Person in der Hochsaison mitten in einem Feriengebiet war sie fair bepreist - und einen kleinen Lebensmittelladen im Erdgeschoss gab es auch noch. Muss ich noch erwähnen, dass der Zahlungsverkehr beleglos abgewickelt wurde?

Die trockene Hitze warf uns bis zum frühen Abend auf die Betten, sorgte aber auch dafür, dass binnen dieser wenigen Stunden Frau Novembers Botten zum ersten Mal seit langem wieder richtig trocken wurden.

Technische Daten: 15,1 km in 6:10h

Fortsetzung folgt

Kommentar