| Tourentyp | |

| Lat | |

| Lon | |

| Mitreisende | |

Land: Frankreich, Korsika

Reisezeit: 25.04.- 06.05.2009

Region/Kontinent: Südeuropa

Schöner Scheitern - Korsika Frühjahr 2009 – Teil 1

Calenzana - Ankunft am 25.04.2009, mittags

25.04.2009 – Ankunft oder ein unfreiwilliger Trödeltag

Aufgekratzt schnatternde Reisegruppen versperren mir am Eingang zum Flughafenterminal Köln-Bonn den Weg und zwingen mich zu ausgesuchter Freundlichkeit. Dürfte ich bitte einmal, vielen Dank auch, sehr zuvorkommend, ja aber sicher, mein Gepäck ist schwer, wenn es ihnen nichts ausmacht, würde ich jetzt gern durch diese Tür gehen. Es ist Samstag frühmorgens um sieben Uhr.

Ich bin selbst etwas aufgeregt. Etwa sechs Monate mehr oder minder konsequenten Trainings liegen hinter mir, um heute eine meiner Wunschtouren beginnen zu können. Obwohl minutiös geplant flattert auch auf meinem Haupt die Flagge der Unsicherheit. Es gibt noch eine Menge Schwierigkeiten, welche vor mir liegen können. Könnten.

Der Anfang ist einfach. Am Check-in versuche ich den alten Trick, setze gerade rechtzeitig die Gletscherbrille ab und strahle mein sonnigsten „Guten Morgen“. Ich verwickele die junge Frau nach fünf höflichen Sekunden in ein beiläufiges Fachgespräch, meine Ausrüstung betreffend, und erreiche, dass sie mir weder Übergepäck- noch Spezialgerätezuschlag aufbrummt. Als Gegenleistung gebe ich ihr das aufrichtig gemeinte Gefühl, mir einen entscheidenden Teil meiner logistischen Probleme abgenommen zu haben. Wir sind uns einig, der Tag fängt jetzt so richtig gut an.

Wie erwartet muss mein Rucksack wegen der außen befestigten Schneeschuhe und des Eispickels als Sperrgepäck abgefertigt werden. Auch hier hilft mir die beiläufig angedeutete Professionalität, ohne große Fragen, stattdessen mit ein paar aufmunternden Ratschlägen ausgestattet, ungehindert und schnell die Gepäckkontrolle hinter mich bringen.

An der Sicherheitskontrolle erwarte ich die übliche Unfreundlichkeit und stelle mich darauf ein, neben einem Großteil meiner Bekleidung auch die Schuhe ausziehen zu dürfen. Es gibt scheinbar ein Raster, welches verhindert, dass Menschen mit auffälliger Funktionsbekleidung diese Barriere unkontrolliert überwinden können. Und natürlich ist es vollkommen verdächtig, wie ich da so in, neutral ausgedrückt, schwarzer funktionaler Unterwäsche mit klobigen Stiefeln an den Füßen durch die Torsonde schleiche und nichts passiert. Kein Pieps, kein Ausschlag der Messgeräte, kein Nichts. Sehr verdächtig. Also dann Schuhe ausziehen. Und unter dem Rest ist wirklich nichts weiter verborgen? Wenigstens brauche ich jetzt nicht den Bauch einzuziehen. Vor einem halben Jahr sah das noch ganz anders aus. Fast andächtig reicht mir ein älterer Kontrolleur meine Bergstiefel zurück und flüstert mir verschwörerisch zu, „Das sind die Besten, habe ich auch schon seit zwanzig Jahren“. Sieh an, sieh an.

Es lief wieder einmal viel zu glatt. Die halbe Stunde Diskussionsreserve habe ich nicht benötigt und so stehe ich viel zu früh inmitten der mit ausgesucht kräftigen Frühlingsfarben angezogenen Reisegruppen. Vor denen gibt es heute kein Entrinnen mehr, denke ich mir. Sobald die Reiseveranstalter zum ersten richtigen Vorsaisonrabatt läuten, stürmen die urlaubswütigen Menschenmassen heran und besetzen die Flugzeuge bis auf den letzten Platz, mit mir als allseits begafften Exoten dazwischen.

Mein Stoßgebet wird erhört. Ich sitze nicht zwischen zwei schwerhörigen Rentnern, welche sich in ihrer Vorfreude zwei Stunden lang ausführlich alle groß- und kleingedruckten Programmpunkte der kommenden zwei Wochen zubrüllen werden. Es kommt viel schlimmer. Ich sitze zwischen zwei wie auch immer ausgiebig vorgebräunten Ruhrpott-Schönheiten, etwas zu jung, sich dafür umso dreister über meine möglichen Qualitäten unterhaltend. Wenn ich die Traute hätte, würde ich an dieser Stelle anmerken, dass ich immer noch zwischen ihnen sitze. Zwecklos. Ich setze die Gletscherbrille wieder auf und stelle mich nicht wirklich überzeugend schlafend.

Pünktlich zehn Minuten vor der Landung erwache ich aus meinem Scheinschlaf und bekomme gerade noch das atemberaubende Landemanöver mit. Da der Wind relativ stark aus Nordwesten weht, sind die Piloten gezwungen von Norden kommend nach Süden in die Bergketten der Insel hineinzufliegen und eine Hundertachtziggradkehre vor der Capu a u Manganu zu vollführen. Zum ersten Mal unterbrechen meine Sitznachbarinnen ihre gepflegten Lästereien und sind still. In den wenigen Sekunden, in welchen das Flugzeug sich in aufregender Nähe zu den verschneiten Bergketten befindet, kann ich jedes einzelne meiner Ziele entdecken. So greifbar nah und so wunderschön.

Kaum gelandet setzt das entsetzliche Geplapper neben mir wieder ein. Und allen Ernstes wird mir auch noch angeboten, in den nächsten Tagen mal auf ein gemeinsames Kennenlernen vorbeizuschauen. Habe ich irgendetwas verpasst? Wir hatten bisher nur ein zwangshöfliches Hallo ausgetauscht. Konsterniert beginne ich meine Ausrüstung zusammenzusuchen.

Wenn auch klein, so wird der Flughafen in Calenzana doch ziemlich professionell gemanagt. Nach nur zehn Minuten halte ich meine vollständige Ausrüstung in den Händen und kann aufbrechen. Die etwas zu frühe Landung möchte ich nutzen, um noch heute bei strahlendem Sonnenschein die erste Etappe hinauf zur Refuge de l‘Ortu di u Piobbu gehen zu können. Etwa zwei Uhr Nachmittags könnte ich in die Tour einsteigen und spätestens nach fünf bis sechs Stunden das Ziel erreichen. Das Einzige was ich noch benötige, ist eine Gaskartusche.

Am Taxistand gibt es die erste schlechte Nachricht. Der Intersport am Ortseingang zu Calvi hat wider Erwarten doch mittags geschlossen, was den sofortigen Tourstart gefährdet. Statt nun einen kleinen Umweg von zehn Minuten zum Casino-Supermarkt in Calvi zu fahren, vertraue ich dem Taxifahrer, welcher meint, dass der Supermarkt in Calenzana Gaskartuschen mit Klickverschluss verkauft und garantiert über Mittag geöffnet habe. Früher, ja da wäre er mittags noch geschlossen gewesen, aber jetzt ist es auch ein richtig großer Supermarkt geworden, meint er. Zumindest habe ich dies mit meinen rudimentären Französischkenntnissen so verstanden.

Der Supermarkt und auch die Tankstelle in Calenzana haben mittags geschlossen.

Der Taxifahrer hat es plötzlich sehr eilig. Noch bevor ich wirksam protestieren kann, ist er auf und davon. Damit habe ich jetzt genug Zeit mir das Städtchen wieder einmal genauer anzusehen. Es hat sich seit meinem letzten Besuch einiges verändert. Etliche Häuser wurden inzwischen restauriert und am Rand des Städtchens auch einige neue hinzu gebaut. Bullige Sonnenkollektoren an den Dächern sind jetzt allgegenwärtig. Das Städtchen hatte ich abgeschiedener, farbloser und entrückter in Erinnerung, mehr wie die Städtchen der in den sechziger, siebziger Jahren gedrehten Filme, wie zum Beispiel in „Christus kam nur bis Eboli“. Ich bin noch unentschlossen, ob mir das aufgemotzte Calenzana besser gefällt als das alte.

Das nördliche Einstiegscamp zum GR20 war früher einmal, so in den achtziger, neunziger Jahren, nicht viel mehr als ein steiniger, mit Bruchsteinmauern umzäunter Lehmplatz gewesen, welcher weitgehend ohne schattenspendende Bäume der Sonne ausgesetzt war. Von diesem ursprünglichen Camp ist inzwischen nichts mehr wiederzuerkennen. Eine schmucke Gite de Etappe rahmt seit einigen Jahren einen kleinen Hof ein, in welchem sich im Sommer die Wanderer zum abendlichen Kochen und Schaulaufen versammeln können. Ein nach drei Seiten zu öffnender Speisesaal grenzt den Hof zum nah gelegenen Bach ab. Für die Zelte wurde ein neues Areal direkt am Bach mit Wiesen und Bäumen angelegt. Keine Frage, dieses Camp entspricht mehr dem neuen als dem alten Calenzana.

Calenzana - Zeltplatz an der Gite de Etape

Ich bin gern hier, fällt mir auf. Dieser letzte Hort vor den Bergen verdankt seine Ausstrahlung neben den neuen Gebäuden vor allem der freundlichen Ausstrahlung der jungen Familie, welche die Anlage betreibt. Da ich momentan der einzige Gast bin, entspinnt sich langsam ein längeres Gespräch nach dem woher und wohin, nach dem warum und wieso. Meine Ausrüstung wird kritisch beäugt und als gerade ausreichend eingestuft. Es sei noch viel Schnee in der Tour, wie viel wisse man nicht genau, da sich das Wetter weiter oben noch täglich ändere. Schließlich hat sich das Gespräch erschöpft, ich bedanke mich und beginne mein Zelt aufzubauen. Anschließend lege ich mich auf einer Bank im Hof in die Sonne und beobachte den Zug der Wolken. Ein schläfriger Spätnachmittag beginnt.

Zwischen den Wirtsleuten und einem inzwischen hinzugekommenen Gardien der Parkverwaltung setzt eine kleine Diskussion ein, welcher ich von meinem Platz aus nur schwer folgen kann. Es geht wohl um Information, Schnee und Lawinen. Da ich vermute, dass diese Diskussion auch wegen mir geführt wird, geselle ich mich hinzu. Vom Gardien werde ich gefragt, ob ich die Wetterdaten kennen würde. Für die nächsten Tage werden einige Gewitter für den nördlichen Teil Korsikas vorausgesagt. Er zeigt mir den gerade aktualisierten Lawinenlagebericht und sieht mich erwartungsvoll an. Darauf erläutere ich ihm kurz an einem Beispiel, wie ich auch in den Bergen an genau diese Informationen per SMS kommen kann. Als der Gardien das von mir mitgeführte Satfon erkennt, klopft er mir entspannt auf die Schulter und wünscht mir viel Glück für die Tour. Seine anfängliche Besorgnis hat wiederum bei mir ein erstes Nachdenken ausgelöst. Was erwartet mich eigentlich da oben?

26.04.2009 – Ein anstrengender Tag oder wie schwach darf man sich eigentlich fühlen

Es wird gerade hell, als mich meine Suunto um 06:00 Uhr aus dem traumlosen Schlaf reißt. Ein leichtes regelmäßiges Trommeln auf dem Zelt zeigt das aktuelle Wetter an. Etwas resigniert baue ich im trüben Licht mein Nachtlager in Calenzana ab und versuche dabei den größten Teil der Ausrüstung trocken zu halten. Die regennassen Teile des Zelts kann ich in der nahen und noch menschenleeren Refuge ausbreiten und später weitgehend trocken verpacken. Nach einem kurzen, intensiven Frühstück geht es los. Von dem Sonnenschein des vorherigen Tages ist nichts mehr übrig geblieben. Der Regen hüllt die Insel bis hinab zur Küste in einen dunstigen Schleier.

Nach einem kurzen Weg bergan durch Calenzana erreiche ich am Ortsende eine kleine Kapelle. Ich trete ein und setze mich in die letzte Bank. Das gleichmäßige Rauschen des Regens hüllt die Kapelle in unbedingtes Schweigen. Ich bin kein gläubiger Mensch, überhaupt nicht. Ich bin hier, um vor dem Aufbruch Ruhe zu finden. Angst ist ein mächtiger Faktor und die Berge scheinen manchmal besonders hoch.

Die Geräusche des erwachenden Städtchens treiben mich hinaus in den Regen. Hunde bellen. Der Weg liegt eingezwängt zwischen der blühenden Macchia vor mir. Gelb. Eine Zeitlang begleitet mich diese Farbe die Hügel hinauf. Regentropfen perlen an den Blüten ab. Grün. Die erst vor wenigen Jahren verbrannten Hügel oberhalb der letzten Häuser und Stallungen sind wieder von mannshohen Büschen überzogen. Nur die Gerippe der silbern schimmernden Baumleichen ragen über diese hinaus.

Calenzana - Wald oberhalb der Ortschaft

Auf der ersten Anhöhe versperren mir freilaufende Kühe und verwilderte Schweine den Weg, welche der Kälte wegen aus den Bergen hinab ins Tal drängen. Ungelenk versuchen wir uns aus dem Weg zu gehen. Einen Moment herrscht ein seltsames Gleichgewicht der Unentschlossenheit, bis wir uns schließlich unsere Wege aneinander vorbei bahnen.

Es wird kalt. Gestern noch war der Schatten der Bäume eine willkommene Erlösung und Einladung zum Müßiggang. Heute treiben mich der kalte Regen und der aufkommende Wind in einem zunehmenden Tempo den Berg hinauf. Nach etwa achthundert Höhenmetern verschwindet Schritt für Schritt das Gebirge in den Wolken. Die Sicht beträgt etwa zehn Meter. Durch den Regen ist der Pfad überschwemmt und zeigt nur noch als Rinnsal seinen ursprünglichen Verlauf an. Der Pfad endet schließlich vor einer Felswand, über welche sich der Weg noch weiter nach oben zieht. Auch hier spült sich das Wasser in neu gefundenen Bächen den Berg hinab. An sich kein sportliches Problem ist diese Felswand durch die jungen Flechten und Moose im Regen fast unbegehbar geworden. Die Hände greifen und packen fest zu, aber die Stiefel rutschen über den seifigen Stein. Das schwächste Glied, die Arme, müssen nunmehr die ganze Last nach oben ziehen und stemmen, während die Füße fast vollständig versagen. Wie ein Anfänger und ohne eine Chance auf eine Sicherung fluche ich mich den Berg hinauf, unter mir eine große Tiefe mehr ahnend als sehend. Ein Feuersalamander, welchen ich unter einem Stein in der Felswand aufscheuche, bewegt sich starr vor Kälte im Zeitlupentempo an mir vorbei auf der Suche nach einem neuen Unterschlupf. Die Zeit, welche ich der Kälte zum Aufwärmen zuvor abgenommen habe, zahle ich ihr nunmehr mit Zinseszins zurück. Es ist undenkbar, aber für die letzten einhundert Höhenmeter habe ich deutlich mehr als eine Stunde benötigt.

Calenzana - Wald bei Arghioa

Endlich auf dem Grat angekommen erwartet mich dort Sturm. Wetterleuchten setzt ein, aber das Gewitter ist noch fern. Etwas konsterniert mache ich im Dauerregen Pause, prüfe per SMS die aktuelle Wetterprognose und erfreue mich an einer heißen Tasse Tee. Etwa die Hälfte der Strecke und zwei Drittel der Tageshöhe liegen inzwischen hinter mir. Von Entspannung keine Spur. Der inzwischen eisige Gegenwind behindert das Fortkommen und zerrt an den Nerven. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Zumindest der erste Tag sollte ein mehr lockeres Einlaufen in frühlingshaften Temperaturen werden, danach konnte es ruhig rauer werden. Statt dessen Schneeregen auf 1.200 m Höhe. Der Wind drückt das Wasser in die kleinsten Ritzen der Ausrüstung hinein, welche von Stunde zu Stunde schwerer wird. Es ist frustrierend, aber es gibt kein richtiges Fortkommen. Die Euphorie und der Überfluss an Energie der letzten Trainingswochen ist wie verflogen. Das ist die Realität und die aufkommende Schwäche ist alles andere als erbaulich.

Am späten Nachmittag geht der Regen in ein leichtes Nieseln über. Es stürmt immer noch und es ist kalt, vielleicht fünf Grad. Die Wolken reißen auf und werden über die Berge getrieben. Ich bin etwa eine Stunde von meinem Tagesziel entfernt und kann auf der anderen Seite des Tals in der Nachmittagssonne die Refuge de l‘Ortu di u Piobbu glitzern sehen. Etwas oberhalb der Hütte beginnt die geschlossene Schneedecke.

Der Zugang zur Hütte erfolgt über einen kurzen Abstieg zum Bach Ruisseau de Melaghia, welcher aufgrund der Regenfälle und der begonnenen Schneeschmelze bereits bedrohlich angewachsen ist. Der an dieser Stelle eigentlich noch recht kleine Bach ist eine gute Vorausschau auf die nächsten Tage, welche durch weitaus größere Bäche führen werden. Das ist noch nicht beunruhigend aber eben eine Tatsache, mit welcher ich fest gerechnet hatte. Das erste Abbruchkriterium, zu viel Wasser, ist fast erfüllt. Die letzten Meter zur Hütte hinauf führen über ein oberflächlich verharschtes aber im Kern morsches Schneefeld. Auch dies ist nichts Unerwartetes.

Refuge de l Ortu di u Piobbu - Ankunft am 26.04.

Verlassen liegt die Hütte in der untergehenden Sonne. Die letzten Stunden habe ich dick verpackt auf der Veranda der Hütte zugebracht, die Beine hochgelegt langsam meine Gedanken sortierend und um eine Entscheidung ringend. Die aktuelle Wetterprognose sagt für die kommende Nacht den nächsten Sturm mit Gewitter voraus. Die Lawinenwarnstufe steht noch auf drei. Die nächsten zwei Tage soll es dann aber etwas schlimmer kommen, auch Neuschnee. In der Ferne, weit im Westen, kann ich ein harmloses, dünnes Wolkenband erkennen. Das wird es sein, das zukünftige Unwetter. Und als Ergebnis dieses Tages beschließe ich, von meinem ursprünglichen Plan abweichend, die Hütte zur Übernachtung zu nutzen. Auf der Veranda koche ich das Abendessen und versuche bis Einbruch der Dunkelheit die mich umgebenden Berge zu lesen.

Refuge de l Ortu di u Piobbu - Blick von der Veranda am 26.04.2009, abends

Die schnell heraneilenden Wolken vertreiben schließlich die letzten Sonnenstrahlen und füllen das Tal bis zum Rand aus. Wieder ist alles um mich herum in Watte gepackt. Still auf einer der Pritschen liegend versuche ich Ruhe zu finden und meine Bereitschaft auszuloten, die nächste Tour am Morgen gehen zu wollen. Wie immer gehe ich dabei stoisch meine Auf- und Abbruchkriterien durch, um diese Entscheidung vorzubereiten. Seit ich einmal vor etwa fünfzehn Jahren eine grandiose Fehlentscheidung getroffen habe, welche in ein mehr gut als schlecht ausgehendes Fiasko mündete, ist es mir inzwischen eigen, argwöhnisch alle äußeren und inneren Zeichen zu belauern. Ich finde nichts.

Ein Klappern an der Tür schreckt mich in absoluter Dunkelheit auf. Der Sturm tobt. Ich vermeine Schritte und knarzende Balken im Vorraum der Hütte zu vernehmen. Mein Puls jagt. Die Uhr zeigt kurz vor drei Uhr an. Das kann jetzt nicht wahr sein. In dieser Nacht, auf diesem Berg, bei diesem Wetter kann niemand mehr unterwegs sein. Die Schritte und das Knarzen werden lauter und deutlicher und verstummen. Etwas steht jetzt direkt vor der Tür zu meinem Schlafraum. Die Schritte entfernen sich und kommen nach einiger Zeit wieder näher. Ich werde fast wahnsinnig. Halb schläfrige Angst ist etwas Dämliches. Ich bin überzeugt, nein ich weis es, da draußen kann niemand sein. Aber ich bin mir nicht mehr absolut sicher. Und so nagt die Angst an meinem Schlaf. Minute um Minute.

Es ist närrisch und so kindisch. Ich sollte jetzt aufstehen um nachzusehen und mich so vor mir selbst zum Affen machen. Die Schritte kreisen im Nachbarraum und kalte Schauer laufen mir den Rücken runter. Minute um Minute.

Ich nehme mir vor zu meditieren und dabei einzuschlafen. Mit meinen Händen errichte ich einen Wall aus Energie um mich herum, baue eine Wand um die Schritte, das Klappern, Knarzen und Räuspern. Sperre alle Geräusche bis auf den Wind darin ein. Schlafe mein Kind, schlaf ein.

27.04.2009 – Wasser oder wenn die Schleusen geöffnet werden

Es ist immer noch dunkel, als mich die Suunto um 06:00 Uhr aus dem Schlaf reißt. Der Sturm zerrt an der Hütte. Benommen versuche ich durch das kleine Fenster etwas zu erkennen. Nebel, nein Wolken. Ich blicke in eine amorphe Wolkenmasse, welche sich um mich herum abregnet. Die Sicht beträgt zehn Meter. Der längst begonnene Sonnenaufgang ist nur eine fahle Ahnung von Licht. Von den umliegenden Bergen ist rein gar nichts zu erkennen.

Bis zur Entscheidung bezüglich des heutigen Aufbruchs ist noch etwas Zeit, welche mit dem immer gleichen Ritual ausgefüllt wird, Aufstehen, Packen, Frühstücken. In einem jahrelang konditionierten Ablauf führe ich die Tätigkeiten durch, ohne Hast und Eile, und bin trotzdem nach nur kurzer Zeit abmarschbereit. Jetzt ist der Zeitpunkt der Entscheidung gekommen. Oder auch nicht. Das Grau ist nicht eine winzige Spur heller geworden. Verunsichert sehe ich nach der Uhr, prüfe die Uhr, schaue wieder aus dem Fenster, sehe zur Uhr. Eine Entscheidung wird jetzt gebraucht. Ich entscheide jetzt nichts zu entscheiden. Koche stattdessen eine weitere Kanne Tee und warte auf einen besseren Zeitpunkt für eine Entscheidung. Ich würde jetzt gern meine Auf- oder Abbruchkriterien anwenden, aber ich kann immer noch nichts erkennen. Pattsituation würde ich sagen.

Refuge de l Ortu di u Piobbu - Aufbruch am 27.04.2009, morgens

Vor der Hüttentür gibt es ebenfalls nichts Neues zu entdecken. Wolke und Sturm. Ich entdecke stattdessen den nächtlichen Schrittmacher. Über der Tür hängt an einem knarzenden Ast so eine Art riesiger indianischer Traumfänger, wie ich ihn in einer kleinen Ausführung meinen Söhnen einmal geschenkt habe. Die lederummantelten Ringe schlagen ab und an gegen die Hüttenwand und vertreiben so scheinbar böse Geister. Ganz tolle Idee.

Während einer Kanne Tee lässt sich gut beobachten, wie sich ganz dunkles Grau in weniger ganz dunkles Grau verwandelt. Manchmal sieht es auch so aus, als würde sich dieser Vorgang wieder umkehren, aber das ist bestimmt nur eine böswillige Erscheinung, um mich zu verunsichern. Eine Konstante gibt es allerdings bei diesem grauen Pulsieren, die Berge bleiben verschwunden.

Eine weitere Kanne Tee später treffe ich die Entscheidung zum Aufbruch. Draußen hat sich nichts geändert. Dunkles Grau und böiger Regen. Es hat sich aber auch nichts verschlechtert. Es wird jetzt eben der Versuch einer Tour statt einer Tour. Umkehren kann ich bis kurz vor dem Grat am Capu Ladroncellu. Erst dort oben auf etwa zweitausend Meter Höhe werden das Wetter und der Schnee wirklich entscheidend. Die Strecke auf dem Grat dauert zwischen zwei bis drei Stunden. Bei Gewitter oder Schneesturm ist dort nichts zu erreichen. Die Null Grad Isochrone liegt angeblich noch auf dreitausend Meter, das sollte reichen. Ich verschiebe also die Entscheidung in die Tour hinein und breche auf.

Es ist ein wenig wie eine kleine Flucht. Die Aussicht einen ganzen Tag an diesem trostlosen Ort verbringen zu müssen, treibt mich hinaus in den Regen. Auch wenn die Tour nicht gelingen sollte, wäre es wenigstens ein willkommenes Schlechtwettertraining. Zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück. Immer noch besser als bewegungslos herumzusitzen und auf den nächsten Tag warten zu müssen.

Direkt hinter der Hütte ist ein Seitenarm des Bachs über die Ufer getreten und überschwemmt den Hang. Der Weg führt leicht bergan über regennasse Blockfelder. Das Terrain ist einfach. An der verfallenen la Mandriaccia Bergerie angekommen treibt ein kalter Wind die Wolkenmasse das Tal hinauf zum Capu Ladroncellu und reißt den Himmel etwas auf. Das Wetter bleibt aber weiterhin unklar, da sich bereits das nächste Wolkenband schnell heranschiebt. Die Furt durch den Bach Rau de Mandriaccia etwa fünfzig Meter unterhalb der Bergerie ist stark überflutet. Mit einem einfachen Durchwaten ist das andere Ufer nicht mehr zu erreichen. Die Strömung ist stark und schnell, so dass ich weiter oberhalb eine bessere Stelle suche. Mit etwas Kletterei an einem kleinen Wasserfall gelingt es mir den Bach trockenen Fußes zu queren. Für den Fall der Fälle präge ich mir die Stelle genau ein. In einigen Stunden dürfte sich der Wasserstand noch weiter erhöht haben.

Nach dem Bach geht es anfangs durch ein kleines Wäldchen und anschließend durch ein langgestrecktes Couloir stetig bergauf. Nach einigen Metern erreiche ich die geschlossene Schneedecke, welche sich als von vielen kleinen Bächen ausgehöhlter, leicht glasierter und teils morscher Untergrund herausstellt. Auf dem tauenden und vom Regen durchnässten Altschnee läuft es sich aber immer noch deutlich besser als auf den glitschigen Felsen der sich nach links hinaufziehenden Steilwand. Es sind keine Spuren vorangegangener Wanderer zu entdecken. Den Weg auf den Schneefeldern sorgfältig auswählend breche ich kaum ein. Noch benötige ich die Schneeschuhe nicht. Endlich erreiche ich mein gewohntes Tempo und trotz neu einsetzendem Nieselregen beginnt die Tour etwas Spaß zu machen.

Kurz vor dem Grat prüfe ich bei einer kurzen Rast die aktuellen Wetterdaten, um die aufgeschobene Entscheidung treffen zu können. Das Barometer und das Thermometer zeigen für die letzte Stunde stark fallende Werte an. Durch den kalt strömenden Wind sind es inzwischen nur noch fünf Grad Celsius. Andererseits wirkt sich inzwischen auch die zusätzliche Höhe auf die Werte aus, denke ich. Nach Gewitter sieht die Wolkenlage derzeit nicht aus. Mein Vater pflegt in solchen Situationen zu sagen, dass noch genügend Struktur zu sehen sei. Wie dem auch sei, ich habe die notwendigen Geräte dabei, eine aktuelle Wetterprognose des Gebietes zu bekommen und wähle mich bei Iridium ein. Per SMS erhalte ich die wichtigsten Vorhersagen und ahne, was hinter den Wolken verdeckt auf mich zukommt. Die Null Grad Isochrone soll in kürzester Zeit von dreitausend auf zweitausend Meter sinken. Die Windgeschwindigkeit soll auf achtzig Kilometer pro Stunde steigen. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei neunzig Prozent. Das bedeutet Gewittergefahr, Hagel und Schnee oder in der milderen Form Schneeregen. Ich beschließe noch bis zum Grat hinauf zu steigen, ein paar Fotos zu machen und umzukehren.

Ich befinde mich auf etwa eintausendneunhundert Meter Höhe als der erste Blitz hinter mir durch das Tal jagt. Zwischen Blitz und Donner lag kein zeitlicher Abstand. Gleich werde ich mittendrin sein, denke ich. So schnell kann das gehen. In den Minuten zuvor hatte sich das neue Wolkenband in das Tal gezwängt und füllt es nunmehr vollständig aus. Die nachdrängenden Wolken weichen nach oben und nach unten aus. In kürzester Zeit stecke ich wieder in einer grauen Wolkenmasse, welche sich schnell verdichtet. Hier gibt es heute kein Durchkommen mehr.

Ich mache mich sofort auf den Rückweg und versuche so schnell es geht an Höhe zu verlieren. Der von mir gespurte Weg zeigt mir die Richtung ins Tal hinab. In der Eile setze ich aber die Füße weniger vorsichtig auf dem Schnee auf und breche immer wieder bis zum Bauch ein. Der Regen ist inzwischen in Hagel übergegangen, welcher auf meinen Helm prasselt. Wetterleuchten und Blitze erhellen in kurzen Abständen das Tal, welches dunkel vor mir liegt. Das Unwetter presst das Eis, den Schnee und den Regen in den Berg hinein. Das Wasser ist jetzt überall. Die Felsen sind von einem geschlossenen Wasserfilm bedeckt, welcher sich am Übergang von Fels zu Schnee unter die Schneedecke schiebt. Auf den Schneefeldern fließen kleine Rinnsale und verschwinden in dunklen Brüchen. Die Bäche unter der Schneedecke sind jetzt deutlich rauschend zu hören.

Rechtzeitig genug erreiche ich die etwas schützende Baumgrenze, bevor das Wetter in völlige Anarchie umschlägt. Noch zwei Stunden Wanderung und ich werde wieder im Trockenen sein, muntere ich mich auf. Zuvor aber gilt es die Furt unterhalb der Bergerie zu überwinden. Mit Regen vermischter Hagel prasselt auf mich ein. Daumennagelgroße Eiskörner überziehen den Boden in kürzester Zeit mit einer geschlossenen Eisschicht. Ich liebe dieses Wetter, bilde ich mir sarkastisch ein.

Die Furt rauscht schon von weitem bedrohlich. Sie ist viel lauter als noch auf dem Hinweg. Wie zu erwarten gewesen, ist das Wasser nunmehr deutlich höher gestiegen. Warum soll es auch mal etwas einfacher werden. Wenn die Summe aller Schwierigkeiten immer gleich bliebe, müsste ich jetzt eine kleine Hängebrücke vorfinden.

Die Furt ist wie zuvor unpassierbar, die Kletterstelle an dem weiter oben gelegenen, kleinen Wasserfall eigentlich auch. Ich setze mich in dem Unwetter an den Bach und mache eine kleine Teepause, wohl wissend, dass eigentlich jede Minute zählt. Ich beobachte den Wasserfall, gehe meine Optionen durch. Die Furt zu durchschreiten würde bedeuten, mindestens bis zum Bauch durch das Wasser gehen zu müssen. Dazu ist die Geschwindigkeit des Baches aber eindeutig zu schnell. Selbst mit einem Seil zur Unterstützung stünde die Chance nicht gut, das andere Ufer wohlbehalten zu erreichen. Und die zwanzig Meter Halbseil benötige ich wahrscheinlich an anderen Stellen der Tour noch genauso dringend. Ich kann es heute noch nicht verlieren.

Ich gehe noch einmal meine Checkliste für solche Fälle durch. Zelt aufbauen - geht in diesem Gelände nicht. Biwak - das Wetter ist zu grenzwertig und es ist wahrscheinlich, dass es noch schlimmer werden wird. Furten mit Seilunterstützung – schlecht einzuschätzen, ob dies inzwischen nicht gefährlicher ist als ohne Seil, wenngleich ich die volle Ausrüstung dabei habe. Furten an der Kletterstelle – geht vielleicht gerade noch, wenn es nicht zu einem Ausrutscher kommt. Nass werde ich auf jeden Fall.

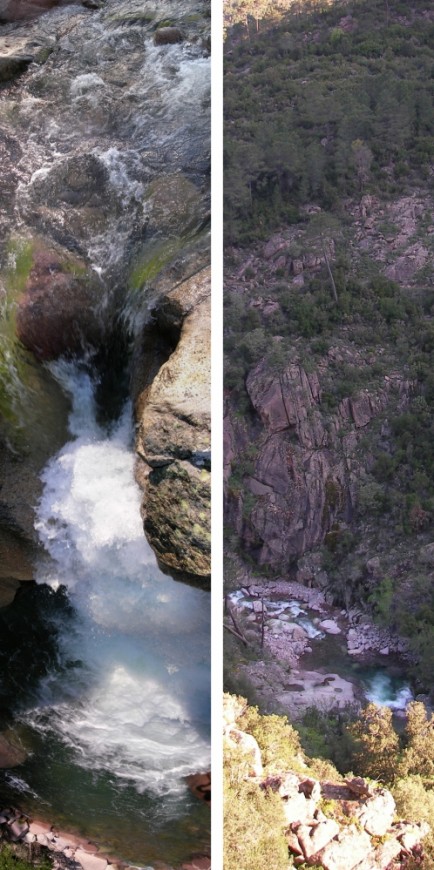

Rau de Mandriaccia - kleiner Wasserfall

Die einzig verbliebene Stelle für eine Querung ist genau hier oberhalb des kleinen Wasserfalls. Ich müsste etwa knietief über große Blocksteine balancieren, welche in dem klaren Wasser gut zu erkennen sind. Die Steine sind rutschig. Gebannt schaue ich mir das Wellenmuster an, es sind keine Unterschiede auszumachen. Auch Steine poltern nicht durch den Bach. Wenn ich abrutsche, werde ich entweder den kleinen Wasserfall hinabfallen oder in das stark schäumende und recht tiefe Becken vor dem Wasserfall stürzen. Beides nicht gerade erstrebenswert.

Bevor ich an der Kletterstelle mit dem Queren des Baches beginne, kontrolliere ich noch einmal die Ausrüstung. Alle Gegenstände mit Ausnahme der Kletterausrüstung sind wasserdicht verpackt. Ich ziehe noch die nicht absolut benötigten Kleidungsstücke aus und verpacke Unterwäsche, Handschuhe, Mütze, Strümpfe und Fleecejacke wasserdicht im Rucksack. Die Trekkingstöcke verschnüre ich außen. Ich trage jetzt nur noch die dritte Bekleidungsschicht. Wenn ich schon im Bach landen sollte, dann würde wenigstens die wärmende Kleidung trocken bleiben. Die Chance hier oben steht vielleicht siebzig zu dreißig für mich, wenn ich die Nerven nicht verliere und mir keinen Fehler leiste. Sie steht aber auch sechzig zu vierzig gegen mich, wenn ich mich dämlich anstelle. In Gedanken gehe ich die Kletterstelle, welche ich am Morgen schon einmal in entgegengesetzter Richtung gemeistert habe, nochmals durch. Dann setze ich den Rucksack auf und lasse die Verschlüsse des Hüft- und Brustgurts geöffnet. Schneeregen.

Rau de Mandriaccia - Querung oberhalb vom kleinen Wasserfall

Schritt für Schritt und Griff für Griff begehe ich die Kletterstelle oberhalb des kleinen Wasserfalls. Das Wasser fließt mir trotz angelegter Gamaschen in die Stiefel, da ich nicht schnell genug durch den Bach komme. Die Tritte sind rutschig und die Griffe werden vom eiskalten Wasser überspült. Ich spüre langsam die Kälte aber die Querung ist fast geschafft. Alles kein Problem, wie geplant, fast am Ziel, denke ich. Am Ende der Kletterstelle stehe ich schließlich knöcheltief auf einem tischgroßen, rundgeschliffenen Blockstein, welcher von allen Seiten vom tosenden Wasser umgeben ist. Am Morgen trennte mich an dieser Stelle nur ein beherzter Schritt von Ufer. Jetzt trennt mich nur ein beherzter Sprung. Ich stehe inzwischen fünf Minuten auf diesem Stein, spanne die Muskeln an, lockere sie wieder, konzentriere mich, spanne mich wieder. Es wird nichts. Ich weis, dass ich diese Stelle mit dem Gewicht des Rucksacks nicht sicher springen kann. Es ist da dieses Gefühl, welchem ich bisher immer hätte vertrauen sollen, denn es bewahrte mich, wenn ich darauf achtete, immer vor dem größten Unheil. Und die wenigen anderen Fälle, gut schweigen wir lieber darüber. Es gibt also Momente, an denen es gerade nicht mehr funktioniert. Und das hier ist so einer.

Springen geht nicht, pulsiert es in meinem Kopf. Fieberhaft sortiere ich meine Optionen. Vom Stein in das Becken absteigen und die letzten zwei Meter durchwaten – aber ich sehe an dieser Stelle den Grund nicht. Ich prüfe die Tiefe mit einem Trekkingstock, etwas über ein Meter, könnte schon gehen – aber das Ufer ist schwer zu erklimmen. Ich setze den Rucksack ab und wiege ihn prüfend in meinen Armen, in dem regennassen Zustand vielleicht dreißig Kilo. Am Ufer wäre die Landestelle bei einem Sprung mitten in einem dichten, noch blattlosen Busch gewesen. Wenn ich den Rucksack dort hineinwerfe, müsste er sich eigentlich verhaken und hängenbleiben. Dann könnte ich hinterherspringen. Ohne groß nachzudenken prüfe ich nochmals das Gewicht, hole aus und werfe den Rucksack mit aller Kraft ans Ufer. Wie gedacht schlägt er mitten in dem Busch ein, sogar etwas weiter oben als ich es mir zugetraute. Perfekt. Bis sich der unbeugsame Strauch wieder Millimeter um Millimeter aufrichtet. Gebannt schaue ich dem Ereignis zu. Würde ich jetzt springen, würde alles perfekt bleiben, denke ich noch. So aber verpasse ich den Zeitpunkt und sehe, wie der Strauch den Rucksack aus seinem fragilen Gleichgewicht hebelt. Noch eine kleine Ewigkeit verharrt der Rucksack zwischen Schwanken und Kippen, und kippt. Der Rucksack fällt ins Wasser, wird von einer Welle unter Wasser gedrückt und verkeilt sich zwischen Ufer und Blockstein. Im gleichen Moment springe ich hinterher und lande hinter dem Rucksack, welcher an der Kante des kleinen Wasserfalls hängt. Der Regenschutz bläht sich wie ein rotes Segel unter Wasser.

Das Wasser schiebt den Rucksack in den Wasserfall, ich zerre den Rucksack zurück. Es ist wie beim kaukasischen Kreidekreis. Es wird solange gezerrt, bis etwas zerreißt. Als erstes gibt das Segel nach und eine besonders große Welle schießt über den Rand des kleinen Wasserfalls in die Tiefe. Der Druck auf den Rucksack lässt urplötzlich nach, ist aber immer noch so groß, dass ich den Rucksack nicht stromaufwärts bewegt bekomme. Das Deckelfach hat sich als zweites Segel aufgebläht und dessen Riemen lockern sich langsam. Und damit nicht genug. Weil die wasserdicht zu einem kleinen Kissen verpackte Fleecejacke nicht mehr in den Rucksack hineingepasst hat, wird sie jetzt Stück für Stück unter dem Deckelfach nach außen gespült. Langsam sehe ich die rote Verpackung herausragen. Ich zerre so stark ich noch kann. Der Rucksack bewegt sich nicht. Mit einem zweiten Knall springen die Riemen des Deckelfachs auf und das rote Kissen springt wie ein Gummiball in den Wasserfall hinein.

Mittlerweile knie ich verkeilt zwischen Ufer und Blockstein und werde vom Wasser überspült. Erst jetzt bekomme ich den Rucksack langsam zu mir bewegt. Er ist unendlich schwer. An den Ästen des störrischen Strauchs ziehe ich mich nach oben. Es dauert noch etliche Flüche und Vaterunser bis ich den randvollgesogenen Rucksack zu mir hoch auf das rettende Ufer gezogen bekomme. Erschöpft falle ich um.

Mir ist kalt, aber ich kann alle Gliedmaßen bewegen. Ich verspüre nicht den kleinsten Schmerz außer einer vollkommenen, tiefen Mattigkeit aller Muskeln, welche sich wie zerrissen aber gleichzeitig auch schmerzfrei anfühlen. Ansonsten nichts. Keine Schramme, kein Riss in Jacke oder Hose und auch der Rucksack ist unbeschädigt. Dieses Abenteuer ist vollkommen spurlos vorbeigegangen. Einzig zwei Teile meiner Ausrüstung habe ich verloren.

Wie ich so halbnackt, durchnässt und frierend am Ufer liege, muss ich lauthals loslachen. Das Ergebnis hätte ich auch einfacher haben können. Ich hätte einfach nur das Becken oberhalb des kleinen Wasserfalls durchwaten und anschließend einen Teil meiner Ausrüstung als Dankesopfer in die Fluten werfen müssen.

Der trommelnde Schneeregen ist inzwischen einem leisen, dichten Weihnachtsschneefall gewichen und überzieht binnen Minuten die Landschaft mit einem besänftigenden Weiß. Ohne mich umzuziehen renne ich den restlichen Weg bis zur Hütte. Dort angekommen wechsel ich die Kleidung und hülle mich in wärmendes Fleece. Als nächstes geh ich nach draußen und hacke etwas Holz, um den kleinen gusseisernen Ofen im Gemeinschaftsraum der Hütte anfeuern zu können. Nach etwa einer Stunde ist die Hütte warm und ich kann meine Regenschutzkleidung, die Kletterausrüstung und den Rucksack trocknen. Die restliche Ausrüstung ist unversehrt. Draußen hat der Sturm das Tal erreicht und wütet ohnegleichen.

28.04.2009 – Ein Hüttentag oder minimalistisch Leben

Am nächsten Morgen tobt draußen immer noch der Sturm und ich erwache wieder in einem fahlen, bleigrauen Licht. Die ganze Nacht hindurch hat die Hütte geklappert und geächzt und ich wäre froh gewesen, wenn mich nur die Schritte und das Knarzen der vorherigen Nacht wach gehalten hätten. Stattdessen prasselten abwechselnd mächtige Hagelschauer und Schneeregen an das kleine Fenster, welches sich gegen Morgen langsam mit Schneegries überzog. Ich muss es erst öffnen und vom Eis befreien, bevor ich etwas erkennen kann. Böiger Schnee weht in die Hütte. Das wird heute nichts, bin ich überzeugt, denn das Gewitter sitzt fest.

Auf der Veranda liegt eine geschlossene, von Nässe grau gefärbte Schneeschicht. Das Gelände um die Hütte herum ist von dem über die Ufer getretenen Bach, obgleich dieser sich in etwa einhundert Meter Entfernung befindet, vollends überschwemmt worden. An den Kanten der steinernen Terrassen um die Hütte herum haben sich kleine Wasserfälle gebildet. Die Hütte scheint jetzt auf einem morastigen Tümpel zu schwimmen, in welchem etliche kleine und große Schneeinseln den einzigen festen Untergrund bilden. Ich wünsche mir, mit der Hütte langsam den Berg hinabgleiten zu können, um irgendwann bei strahlendem Sonnenschein am Golfe de Calvi anzulanden. Tristesse begleitet diesen Morgen, welcher nicht hell werden will. Nichts deprimiert mich mehr, als untätig in einer dunklen Hütte zum Warten auf besseres Wetter verdammt zu sein.

Es ist kalt in der Hütte. Irgendwann in der Nacht ist das letzte Holzscheit niedergebrannt, so dass ich mich bequemen muss, im Schneeregen Holz zu hacken. Bei normalem Wetter an sich eine schöne Aufgabe ist sie auf dieser Hütte etwas speziell. Es gibt hier keine Axt. Es gibt eine Art Machete mit einer hakenförmigen, stumpfen Klinge. Das Holz der Korsischen Schwarzkiefer ist sehr hart. Ich stelle eines der an der Hütte aufgeschichteten Baumstücke auf einen Felsen, umklammere das Werkzeug mit beiden Händen, hole weit aus und schlage mit aller Kraft zu. Der Stahl dringt nicht tief in das Holz ein. Gestern hatte ich noch das Glück, die letzten drei in der Hütte lagernden Baumstücke zerhacken zu können. Diese waren beim Trocknen bereits mehrfach eingerissen und ließen sich vergleichsweise einfach zerteilen. Heute muss ich mit den durchnässten und noch intakten Holzstücken vorliebnehmen.

Da das Werkzeug immer wieder federnd von dem Baumstück abprallt, stelle ich die Strategie etwas um. Unter der Veranda habe ich noch eine rostige Säge gefunden, mit welcher ich in handtellerbreiten Abständen daumennageltiefe, parallele Schnitte in das mächtige, etwa einen halben Meter dicke und kniehohe Holzstück säge. In diesen Sägeschnitten setze ich die Machete an, verkeile sie mit Holzresten und lasse ein weiteres Baumstück von oben auf die Klinge niedersausen. Zentimeter für Zentimeter dringt die Klinge in das Holz ein und verkeilt sich. Um die Klinge wieder aus dem Baumstück herausschlagen zu können, muss ich die Machete mitsamt dem Holzklotz weit ausholend gegen einen Felsen schlagen, so dass sich die Klinge Schritt für Schritt wieder heraushebelt. Es dauert eine Weile bis ich das erste Holzscheit von dem Baumstück abgeschlagen habe. Zwei Holzscheite und etwas Späne benötige ich, um das Feuer wieder anfachen zu können.

Da das nasse Holz erwartungsgemäß nicht brennen will, opfere ich eine Kerze und beträufele die Späne und die beiden Holzscheite auf einer Seite vollflächig mit Wachs. Einige unwichtige Seiten meiner Lektüre - Impressum, Danksagung und Nachwort - helfen mir die Späne anzuzünden. Unter ständigem Nachschub weiterer Späne gelingt es mir schließlich die Holzscheite in Brand zu setzen.

Die in der Hütte aufgehängte Kletterausrüstung und der Rucksack sind noch weitgehend nass. Unter ihnen hat sich eine große Pfütze gebildet, in welche noch ab und an ein weiterer Tropfen mit einem schnalzenden Geräusch fällt. Mit dem Halbseil baue ich oberhalb des Ofens eine Hängekonstruktion, an welcher ich die feuchten Ausrüstungsgegenstände kreisförmig um den Ofen aufhängen kann. Danach bereite ich das Frühstück, Müsli mit ausreichend Tee, und gönne mir eine kleine Pause. Auch wenn ich eigentlich nichts zu tun habe, kann ich mir mit etwas Arbeit das Leben hier oben deutlich angenehmer gestalten.

Nach dem Frühstück gehe ich die nächsten Holzscheite abspalten. Am späten Vormittag sind meine Arme ausgelaugt und mit der Machete bekomme ich keine weiteren Baumstücke mehr zerteilt. Da die Menge der Holzscheite noch nicht ausreichend ist, um über den Tag und die nächste Nacht zu kommen, fange ich an, die Baumstücke längs mit der Säge zu durchtrennen. Eine zähe und für Baum und Mensch etwas unwürdige Art Holzscheite zu produzieren. Aber aus dem dabei entstehenden Sägemehl kann ich mit etwas Kerzenwachs kleine, wunderbar brennende Pellets formen.

Am frühen Nachmittag ist der Rucksack wieder einsatzbereit und die Kletterausrüstung ist in einen tropffreien Zustand übergegangen. Draußen bricht mit einem Mal die Sonne durch. Der Sturm zerfetzt die entleerten Wolken und treibt sie über die Berge. Urplötzlich beginnt der Schnee zu tauen und nach einer halben Stunde ist die Veranda abgetrocknet und warm. Ich hänge die Kletterausrüstung in die Sonne, setze mich auf die Veranda, prüfe den Wetterbericht und beobachte die Umgebung durch das Fernglas auf der ewig erfolglosen Suche nach den korsischen Mufflons.

Am anderen Ende des Tals aus Richtung Calenzana blitzt kurz eine Reflektion auf. Ich bin mir sofort sicher, nicht mehr allein hier oben zu sein. Trotz des schlechten Wetters hatte ich irgendwie erwartet, Besuch zu bekommen. Mit dem Fernglas taste ich langsam die Umgebung ab. Noch ist nichts zu sehen.

Da sich das Wetter laut Meteo France für die nächsten fünf, sechs Stunden vorläufig stabilisieren wird, plane ich für den Nachmittag einen Aufstieg auf den Monte Corona. Dieser Berg schirmt das Tal nach Osten ab und befindet sich direkt hinter der Hütte. Weil der frisch gefallene Schnee etwas weiter oberhalb noch nicht getaut ist und sich zudem jede Menge Altschnee auf dem Berg befindet, packe ich das volle Ausrüstungsset zusammen. Schneeschuhe, Eispickel, Steigeisen, Helm und so weiter.

Ich bin gerade am Verschnüren des Rucksacks, da spricht mich unvermittelt hinter mir eine Stimme an. Etwas überrascht drehe ich mich um und da steht er, „mein Besuch“. Ein Mann, Südländer, mittleres Alter, dauerhaft gebräunt, etwas verwegener Gesichtsausdruck. Als er seine Frage wiederholt, fällt mir der starke spanische oder portugiesische Akzent auf. Und, er hat mich auf Englisch gefragt, ob die Hütte geöffnet sei. Sehe ich so deutsch aus? Ich antworte ihm in holperigem Französisch, dass die Hütte nicht bewirtschaftet aber geöffnet sei. Er gibt mir radebrechend auf Englisch zu verstehen, dass er kein Französisch könne und sich lieber in Spanisch oder notfalls in Englisch verständigen möchte. Ich wiederhole meine Antwort auf Englisch. Anhand seiner Reaktion merke ich, dass er mich nicht richtig verstanden hat. Die Ausrüstung an meinem Rucksack muss ihn verwirrt haben, er denkt ich sei der Hüttenwirt. Ich versuche ihm das Ganze noch einmal zu erklären, ohne Erfolg. Da er von mir aber offenkundig Anweisungen erwartet, wie das Leben hier auf der Hütte funktioniert, zeige ich ihm leicht kopfschüttelnd die Räume. In Anbetracht der Preise, welche außen an der Hütte angeschlagen sind, zieht er es vor, sein Zelt in einem der schützenden Steinkreise aufzubauen. Mich drängt inzwischen etwas die Zeit und so verabschiede ich mich von ihm und wandere in Richtung des Monte Corona. Für eine gepflegte Unterhaltung ist am Abend noch genug Zeit, denke ich mir.

Eigentlich führt der Weg in langen Serpentinen direkt hinter der Hütte bergan. Da ich mich aber ausgeruht fühle, wähle ich weiter nördlich einen fast direkten Aufstieg zur Bocca di Tartagine durch ein Wäldchen aus Birken und Krüppelkiefern. Obwohl durch die Bäume nur teilweise verfestigt komme ich auf dem schotterigen Hang gut voran. Nach etwa einhundert Höhenmetern beginnt die Schneegrenze mit größeren Schneeflecken. Nach weiteren einhundert Höhenmetern beginnt die geschlossene Schneedecke. Der Untergrund lässt sich recht gut einschätzen und birgt keine technischen Probleme. Ich sinke selbst ohne Schneeschuhe nur etwa knöcheltief ein. Es ist kalt hier oben. Ein steter Westwind kühlt mich trotz des schnellen Aufstiegs aus, so dass ich gezwungen bin, eine dünne Fleccejacke überzuziehen.

Auf der Bocca di Tartagine angekommen habe ich einen atemberaubenden Blick auf den Osten der Insel. An dieser Stelle beginnt im Sommer ein schöner Weg hinab zum Maison Forestiere de Tartagine-Melaja und anschließend wieder hinauf nach San Guiseppe. Bei dem klaren Wetter meine ich sogar beide Orte gut erkennen zu können. Aber der Weg hinab ins Tal liegt vollständig unter einer meterdicken Schneeschicht begraben. Ich bin etwas erstaunt über die Schneemenge, welche sich an dieser Stelle auf etwa eintausendneunhundert Meter Höhe noch befindet. Das war dem aktuellen Lawinen-Bulletin in dieser Form nicht zu entnehmen gewesen.

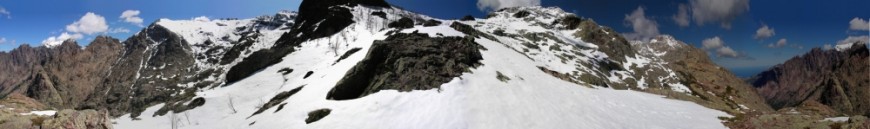

Blick vom Monte Corona nach Osten (Cima di a Statoghia und Monte Padru), nachmittags

Durch die Schneefälle der letzten zwei Tage haben sich die Hänge teilweise wieder aufgeladen, vor allem aber scheinen die nach Osten zeigenden Hänge noch weitgehend unbereinigt zu sein. Ich sehe mir diese Entdeckung etwas genauer an, da sie schließlich der erste ernstzunehmende Hinweis für die Durchführbarkeit meiner geplanten Tour nach Vizzavona ist. Mächtige nach Osten ragende Wächten begrenzen den Übergang des Sattels in das Tal und des zum Monte Corona ansteigenden Kamms. Die Wächten am Sattel sind nicht direkt auf den ersten Blick zu erkennen, da sie sich als steil abbrechender Verlauf des Hanges getarnt haben. Erst weiter oben auf dem Monte Corona kann ich deren Ausmaß erahnen. Ich muss gestehen, dass ich inzwischen ziemlichen Respekt vor der noch vor mir liegenden Tour habe. Da muss das Wetter in den nächsten Tagen schon gut mitspielen, damit mir diese gelingen kann. Und selbst bei dem guten Wetter der letzten Stunden benötige ich in dem zunehmend schwierigen Gelände wegen der Schneeverhältnisse mehr Zeit als gedacht.

Monte Corona - die letzen Meter

Gegen siebzehn Uhr befinde ich mich auf dem Gipfel des Monte Corona. Die letzten Höhenmeter waren eine üble Plackerei und nur mit Hilfe der Schneeschuhe zu gehen gewesen. Der teils pappige, noch recht frische Schnee ließ sich ohne diese Unterstützung nicht überwinden. Das ist für mich als ausgewiesenem Kletterer schon eine etwas skurrile Situation, mit Schneeschuhen auf dem mit Felsstufen und allerlei Blöcken durchsetzten Gipfel herumstapfen zu müssen. Was soll‘s, geschafft ist geschafft. Ich bleibe etwa eine Stunde auf dem Gipfel und mache einige Panoramafotografien.

Blick vom Monte Corona nach Westen (Golfe de Calvi), nachmittags

Beim Abstieg grabe ich noch ein Schneeprofil aus, um die Festigkeit der Schneedecke und deren Beschaffenheit besser abschätzen zu können. Ich kann drei Schichten erkennen. Auf einer über einen Meter dicken, voll verfestigten Altschneeschicht liegen auf einem jeweils verharschten Schichtübergang durchfeuchtete Neuschneeschichten. Die mittlere Schneeschicht ist etwa einen halben Meter dick und recht kompakt, die jüngste ist etwa einen viertel Meter dick. Beide Schichten geraten mit einem geringen Anstoß ins Rutschen. Nicht gerade unerwartet aber eben auch eine etwas andere Klarheit als der nüchterne Lawinenlagebericht.

Monte Corona - Wächte am Abstieg

Langsam beginnt die Sonne im Westen zu sinken und die Wolken in ein schmutziges, später triefendes Rot zu tauchen. Da ist er wieder, der Schlechtwetterbote. Wie angekündigt zieht aus Westen das nächste schmale Wolkenband heran. In ein bis zwei Stunden wird es die Berge erreicht haben, sich wieder zu einem Wolkengebirge auftürmen und sich über die Bergkette des Punta Pinzalone in das Melaghia-Tal ergießen. Das bedeutet für die Nacht und den morgigen Tag den inzwischen allseits bekannten Dreiklang aus Gewitter, Schnee und Regen.

Der Abend an der Hütte vergeht ausgesprochen ruhig. „Mein Gast“, ein Argentinier wie sich herausstellt, besucht mich nach meiner Rückkehr noch einmal auf der Veranda der Hütte. Gemeinsam kochen wir unser Abendbrot und teilen uns ein großes Stück aus seinem Parmesan-Vorrat. Als Dank dafür statte ich ihn mit allen aktuellen Wetter- und Wegeinformationen aus. Da die Sprachbarriere doch etwas hinderlich ist, verstehen wir uns auch ohne große Worte gut. Nur so viel erfahre ich – dass er mehrere Monate auf Europa-Tour ist, dass der GR20 selbst in Argentinien bekannt ist, dass er von dem Wetter total überrascht ist, dass er morgen auf den Mare e Monti ausweichen wird. Die Beine hochgelegt genießen wir das Farbenspiel der untergehenden Sonne und des langsam heraufziehenden Unwetters.

Refuge de l Ortu di u Piobbu - Blick von der Veranda am 29.04.2009 abends

Die Nacht ist genauso unruhig und stürmig wie die vorangegangene. Schneeregen. Ich bereue nicht, wieder in der Hütte zu übernachten.

Ende – Teil 1

Reisezeit: 25.04.- 06.05.2009

Region/Kontinent: Südeuropa

Schöner Scheitern - Korsika Frühjahr 2009 – Teil 1

Calenzana - Ankunft am 25.04.2009, mittags

25.04.2009 – Ankunft oder ein unfreiwilliger Trödeltag

Aufgekratzt schnatternde Reisegruppen versperren mir am Eingang zum Flughafenterminal Köln-Bonn den Weg und zwingen mich zu ausgesuchter Freundlichkeit. Dürfte ich bitte einmal, vielen Dank auch, sehr zuvorkommend, ja aber sicher, mein Gepäck ist schwer, wenn es ihnen nichts ausmacht, würde ich jetzt gern durch diese Tür gehen. Es ist Samstag frühmorgens um sieben Uhr.

Ich bin selbst etwas aufgeregt. Etwa sechs Monate mehr oder minder konsequenten Trainings liegen hinter mir, um heute eine meiner Wunschtouren beginnen zu können. Obwohl minutiös geplant flattert auch auf meinem Haupt die Flagge der Unsicherheit. Es gibt noch eine Menge Schwierigkeiten, welche vor mir liegen können. Könnten.

Der Anfang ist einfach. Am Check-in versuche ich den alten Trick, setze gerade rechtzeitig die Gletscherbrille ab und strahle mein sonnigsten „Guten Morgen“. Ich verwickele die junge Frau nach fünf höflichen Sekunden in ein beiläufiges Fachgespräch, meine Ausrüstung betreffend, und erreiche, dass sie mir weder Übergepäck- noch Spezialgerätezuschlag aufbrummt. Als Gegenleistung gebe ich ihr das aufrichtig gemeinte Gefühl, mir einen entscheidenden Teil meiner logistischen Probleme abgenommen zu haben. Wir sind uns einig, der Tag fängt jetzt so richtig gut an.

Wie erwartet muss mein Rucksack wegen der außen befestigten Schneeschuhe und des Eispickels als Sperrgepäck abgefertigt werden. Auch hier hilft mir die beiläufig angedeutete Professionalität, ohne große Fragen, stattdessen mit ein paar aufmunternden Ratschlägen ausgestattet, ungehindert und schnell die Gepäckkontrolle hinter mich bringen.

An der Sicherheitskontrolle erwarte ich die übliche Unfreundlichkeit und stelle mich darauf ein, neben einem Großteil meiner Bekleidung auch die Schuhe ausziehen zu dürfen. Es gibt scheinbar ein Raster, welches verhindert, dass Menschen mit auffälliger Funktionsbekleidung diese Barriere unkontrolliert überwinden können. Und natürlich ist es vollkommen verdächtig, wie ich da so in, neutral ausgedrückt, schwarzer funktionaler Unterwäsche mit klobigen Stiefeln an den Füßen durch die Torsonde schleiche und nichts passiert. Kein Pieps, kein Ausschlag der Messgeräte, kein Nichts. Sehr verdächtig. Also dann Schuhe ausziehen. Und unter dem Rest ist wirklich nichts weiter verborgen? Wenigstens brauche ich jetzt nicht den Bauch einzuziehen. Vor einem halben Jahr sah das noch ganz anders aus. Fast andächtig reicht mir ein älterer Kontrolleur meine Bergstiefel zurück und flüstert mir verschwörerisch zu, „Das sind die Besten, habe ich auch schon seit zwanzig Jahren“. Sieh an, sieh an.

Es lief wieder einmal viel zu glatt. Die halbe Stunde Diskussionsreserve habe ich nicht benötigt und so stehe ich viel zu früh inmitten der mit ausgesucht kräftigen Frühlingsfarben angezogenen Reisegruppen. Vor denen gibt es heute kein Entrinnen mehr, denke ich mir. Sobald die Reiseveranstalter zum ersten richtigen Vorsaisonrabatt läuten, stürmen die urlaubswütigen Menschenmassen heran und besetzen die Flugzeuge bis auf den letzten Platz, mit mir als allseits begafften Exoten dazwischen.

Mein Stoßgebet wird erhört. Ich sitze nicht zwischen zwei schwerhörigen Rentnern, welche sich in ihrer Vorfreude zwei Stunden lang ausführlich alle groß- und kleingedruckten Programmpunkte der kommenden zwei Wochen zubrüllen werden. Es kommt viel schlimmer. Ich sitze zwischen zwei wie auch immer ausgiebig vorgebräunten Ruhrpott-Schönheiten, etwas zu jung, sich dafür umso dreister über meine möglichen Qualitäten unterhaltend. Wenn ich die Traute hätte, würde ich an dieser Stelle anmerken, dass ich immer noch zwischen ihnen sitze. Zwecklos. Ich setze die Gletscherbrille wieder auf und stelle mich nicht wirklich überzeugend schlafend.

Pünktlich zehn Minuten vor der Landung erwache ich aus meinem Scheinschlaf und bekomme gerade noch das atemberaubende Landemanöver mit. Da der Wind relativ stark aus Nordwesten weht, sind die Piloten gezwungen von Norden kommend nach Süden in die Bergketten der Insel hineinzufliegen und eine Hundertachtziggradkehre vor der Capu a u Manganu zu vollführen. Zum ersten Mal unterbrechen meine Sitznachbarinnen ihre gepflegten Lästereien und sind still. In den wenigen Sekunden, in welchen das Flugzeug sich in aufregender Nähe zu den verschneiten Bergketten befindet, kann ich jedes einzelne meiner Ziele entdecken. So greifbar nah und so wunderschön.

Kaum gelandet setzt das entsetzliche Geplapper neben mir wieder ein. Und allen Ernstes wird mir auch noch angeboten, in den nächsten Tagen mal auf ein gemeinsames Kennenlernen vorbeizuschauen. Habe ich irgendetwas verpasst? Wir hatten bisher nur ein zwangshöfliches Hallo ausgetauscht. Konsterniert beginne ich meine Ausrüstung zusammenzusuchen.

Wenn auch klein, so wird der Flughafen in Calenzana doch ziemlich professionell gemanagt. Nach nur zehn Minuten halte ich meine vollständige Ausrüstung in den Händen und kann aufbrechen. Die etwas zu frühe Landung möchte ich nutzen, um noch heute bei strahlendem Sonnenschein die erste Etappe hinauf zur Refuge de l‘Ortu di u Piobbu gehen zu können. Etwa zwei Uhr Nachmittags könnte ich in die Tour einsteigen und spätestens nach fünf bis sechs Stunden das Ziel erreichen. Das Einzige was ich noch benötige, ist eine Gaskartusche.

Am Taxistand gibt es die erste schlechte Nachricht. Der Intersport am Ortseingang zu Calvi hat wider Erwarten doch mittags geschlossen, was den sofortigen Tourstart gefährdet. Statt nun einen kleinen Umweg von zehn Minuten zum Casino-Supermarkt in Calvi zu fahren, vertraue ich dem Taxifahrer, welcher meint, dass der Supermarkt in Calenzana Gaskartuschen mit Klickverschluss verkauft und garantiert über Mittag geöffnet habe. Früher, ja da wäre er mittags noch geschlossen gewesen, aber jetzt ist es auch ein richtig großer Supermarkt geworden, meint er. Zumindest habe ich dies mit meinen rudimentären Französischkenntnissen so verstanden.

Der Supermarkt und auch die Tankstelle in Calenzana haben mittags geschlossen.

Der Taxifahrer hat es plötzlich sehr eilig. Noch bevor ich wirksam protestieren kann, ist er auf und davon. Damit habe ich jetzt genug Zeit mir das Städtchen wieder einmal genauer anzusehen. Es hat sich seit meinem letzten Besuch einiges verändert. Etliche Häuser wurden inzwischen restauriert und am Rand des Städtchens auch einige neue hinzu gebaut. Bullige Sonnenkollektoren an den Dächern sind jetzt allgegenwärtig. Das Städtchen hatte ich abgeschiedener, farbloser und entrückter in Erinnerung, mehr wie die Städtchen der in den sechziger, siebziger Jahren gedrehten Filme, wie zum Beispiel in „Christus kam nur bis Eboli“. Ich bin noch unentschlossen, ob mir das aufgemotzte Calenzana besser gefällt als das alte.

Das nördliche Einstiegscamp zum GR20 war früher einmal, so in den achtziger, neunziger Jahren, nicht viel mehr als ein steiniger, mit Bruchsteinmauern umzäunter Lehmplatz gewesen, welcher weitgehend ohne schattenspendende Bäume der Sonne ausgesetzt war. Von diesem ursprünglichen Camp ist inzwischen nichts mehr wiederzuerkennen. Eine schmucke Gite de Etappe rahmt seit einigen Jahren einen kleinen Hof ein, in welchem sich im Sommer die Wanderer zum abendlichen Kochen und Schaulaufen versammeln können. Ein nach drei Seiten zu öffnender Speisesaal grenzt den Hof zum nah gelegenen Bach ab. Für die Zelte wurde ein neues Areal direkt am Bach mit Wiesen und Bäumen angelegt. Keine Frage, dieses Camp entspricht mehr dem neuen als dem alten Calenzana.

Calenzana - Zeltplatz an der Gite de Etape

Ich bin gern hier, fällt mir auf. Dieser letzte Hort vor den Bergen verdankt seine Ausstrahlung neben den neuen Gebäuden vor allem der freundlichen Ausstrahlung der jungen Familie, welche die Anlage betreibt. Da ich momentan der einzige Gast bin, entspinnt sich langsam ein längeres Gespräch nach dem woher und wohin, nach dem warum und wieso. Meine Ausrüstung wird kritisch beäugt und als gerade ausreichend eingestuft. Es sei noch viel Schnee in der Tour, wie viel wisse man nicht genau, da sich das Wetter weiter oben noch täglich ändere. Schließlich hat sich das Gespräch erschöpft, ich bedanke mich und beginne mein Zelt aufzubauen. Anschließend lege ich mich auf einer Bank im Hof in die Sonne und beobachte den Zug der Wolken. Ein schläfriger Spätnachmittag beginnt.

Zwischen den Wirtsleuten und einem inzwischen hinzugekommenen Gardien der Parkverwaltung setzt eine kleine Diskussion ein, welcher ich von meinem Platz aus nur schwer folgen kann. Es geht wohl um Information, Schnee und Lawinen. Da ich vermute, dass diese Diskussion auch wegen mir geführt wird, geselle ich mich hinzu. Vom Gardien werde ich gefragt, ob ich die Wetterdaten kennen würde. Für die nächsten Tage werden einige Gewitter für den nördlichen Teil Korsikas vorausgesagt. Er zeigt mir den gerade aktualisierten Lawinenlagebericht und sieht mich erwartungsvoll an. Darauf erläutere ich ihm kurz an einem Beispiel, wie ich auch in den Bergen an genau diese Informationen per SMS kommen kann. Als der Gardien das von mir mitgeführte Satfon erkennt, klopft er mir entspannt auf die Schulter und wünscht mir viel Glück für die Tour. Seine anfängliche Besorgnis hat wiederum bei mir ein erstes Nachdenken ausgelöst. Was erwartet mich eigentlich da oben?

26.04.2009 – Ein anstrengender Tag oder wie schwach darf man sich eigentlich fühlen

Es wird gerade hell, als mich meine Suunto um 06:00 Uhr aus dem traumlosen Schlaf reißt. Ein leichtes regelmäßiges Trommeln auf dem Zelt zeigt das aktuelle Wetter an. Etwas resigniert baue ich im trüben Licht mein Nachtlager in Calenzana ab und versuche dabei den größten Teil der Ausrüstung trocken zu halten. Die regennassen Teile des Zelts kann ich in der nahen und noch menschenleeren Refuge ausbreiten und später weitgehend trocken verpacken. Nach einem kurzen, intensiven Frühstück geht es los. Von dem Sonnenschein des vorherigen Tages ist nichts mehr übrig geblieben. Der Regen hüllt die Insel bis hinab zur Küste in einen dunstigen Schleier.

Nach einem kurzen Weg bergan durch Calenzana erreiche ich am Ortsende eine kleine Kapelle. Ich trete ein und setze mich in die letzte Bank. Das gleichmäßige Rauschen des Regens hüllt die Kapelle in unbedingtes Schweigen. Ich bin kein gläubiger Mensch, überhaupt nicht. Ich bin hier, um vor dem Aufbruch Ruhe zu finden. Angst ist ein mächtiger Faktor und die Berge scheinen manchmal besonders hoch.

Die Geräusche des erwachenden Städtchens treiben mich hinaus in den Regen. Hunde bellen. Der Weg liegt eingezwängt zwischen der blühenden Macchia vor mir. Gelb. Eine Zeitlang begleitet mich diese Farbe die Hügel hinauf. Regentropfen perlen an den Blüten ab. Grün. Die erst vor wenigen Jahren verbrannten Hügel oberhalb der letzten Häuser und Stallungen sind wieder von mannshohen Büschen überzogen. Nur die Gerippe der silbern schimmernden Baumleichen ragen über diese hinaus.

Calenzana - Wald oberhalb der Ortschaft

Auf der ersten Anhöhe versperren mir freilaufende Kühe und verwilderte Schweine den Weg, welche der Kälte wegen aus den Bergen hinab ins Tal drängen. Ungelenk versuchen wir uns aus dem Weg zu gehen. Einen Moment herrscht ein seltsames Gleichgewicht der Unentschlossenheit, bis wir uns schließlich unsere Wege aneinander vorbei bahnen.

Es wird kalt. Gestern noch war der Schatten der Bäume eine willkommene Erlösung und Einladung zum Müßiggang. Heute treiben mich der kalte Regen und der aufkommende Wind in einem zunehmenden Tempo den Berg hinauf. Nach etwa achthundert Höhenmetern verschwindet Schritt für Schritt das Gebirge in den Wolken. Die Sicht beträgt etwa zehn Meter. Durch den Regen ist der Pfad überschwemmt und zeigt nur noch als Rinnsal seinen ursprünglichen Verlauf an. Der Pfad endet schließlich vor einer Felswand, über welche sich der Weg noch weiter nach oben zieht. Auch hier spült sich das Wasser in neu gefundenen Bächen den Berg hinab. An sich kein sportliches Problem ist diese Felswand durch die jungen Flechten und Moose im Regen fast unbegehbar geworden. Die Hände greifen und packen fest zu, aber die Stiefel rutschen über den seifigen Stein. Das schwächste Glied, die Arme, müssen nunmehr die ganze Last nach oben ziehen und stemmen, während die Füße fast vollständig versagen. Wie ein Anfänger und ohne eine Chance auf eine Sicherung fluche ich mich den Berg hinauf, unter mir eine große Tiefe mehr ahnend als sehend. Ein Feuersalamander, welchen ich unter einem Stein in der Felswand aufscheuche, bewegt sich starr vor Kälte im Zeitlupentempo an mir vorbei auf der Suche nach einem neuen Unterschlupf. Die Zeit, welche ich der Kälte zum Aufwärmen zuvor abgenommen habe, zahle ich ihr nunmehr mit Zinseszins zurück. Es ist undenkbar, aber für die letzten einhundert Höhenmeter habe ich deutlich mehr als eine Stunde benötigt.

Calenzana - Wald bei Arghioa

Endlich auf dem Grat angekommen erwartet mich dort Sturm. Wetterleuchten setzt ein, aber das Gewitter ist noch fern. Etwas konsterniert mache ich im Dauerregen Pause, prüfe per SMS die aktuelle Wetterprognose und erfreue mich an einer heißen Tasse Tee. Etwa die Hälfte der Strecke und zwei Drittel der Tageshöhe liegen inzwischen hinter mir. Von Entspannung keine Spur. Der inzwischen eisige Gegenwind behindert das Fortkommen und zerrt an den Nerven. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Zumindest der erste Tag sollte ein mehr lockeres Einlaufen in frühlingshaften Temperaturen werden, danach konnte es ruhig rauer werden. Statt dessen Schneeregen auf 1.200 m Höhe. Der Wind drückt das Wasser in die kleinsten Ritzen der Ausrüstung hinein, welche von Stunde zu Stunde schwerer wird. Es ist frustrierend, aber es gibt kein richtiges Fortkommen. Die Euphorie und der Überfluss an Energie der letzten Trainingswochen ist wie verflogen. Das ist die Realität und die aufkommende Schwäche ist alles andere als erbaulich.

Am späten Nachmittag geht der Regen in ein leichtes Nieseln über. Es stürmt immer noch und es ist kalt, vielleicht fünf Grad. Die Wolken reißen auf und werden über die Berge getrieben. Ich bin etwa eine Stunde von meinem Tagesziel entfernt und kann auf der anderen Seite des Tals in der Nachmittagssonne die Refuge de l‘Ortu di u Piobbu glitzern sehen. Etwas oberhalb der Hütte beginnt die geschlossene Schneedecke.

Der Zugang zur Hütte erfolgt über einen kurzen Abstieg zum Bach Ruisseau de Melaghia, welcher aufgrund der Regenfälle und der begonnenen Schneeschmelze bereits bedrohlich angewachsen ist. Der an dieser Stelle eigentlich noch recht kleine Bach ist eine gute Vorausschau auf die nächsten Tage, welche durch weitaus größere Bäche führen werden. Das ist noch nicht beunruhigend aber eben eine Tatsache, mit welcher ich fest gerechnet hatte. Das erste Abbruchkriterium, zu viel Wasser, ist fast erfüllt. Die letzten Meter zur Hütte hinauf führen über ein oberflächlich verharschtes aber im Kern morsches Schneefeld. Auch dies ist nichts Unerwartetes.

Refuge de l Ortu di u Piobbu - Ankunft am 26.04.

Verlassen liegt die Hütte in der untergehenden Sonne. Die letzten Stunden habe ich dick verpackt auf der Veranda der Hütte zugebracht, die Beine hochgelegt langsam meine Gedanken sortierend und um eine Entscheidung ringend. Die aktuelle Wetterprognose sagt für die kommende Nacht den nächsten Sturm mit Gewitter voraus. Die Lawinenwarnstufe steht noch auf drei. Die nächsten zwei Tage soll es dann aber etwas schlimmer kommen, auch Neuschnee. In der Ferne, weit im Westen, kann ich ein harmloses, dünnes Wolkenband erkennen. Das wird es sein, das zukünftige Unwetter. Und als Ergebnis dieses Tages beschließe ich, von meinem ursprünglichen Plan abweichend, die Hütte zur Übernachtung zu nutzen. Auf der Veranda koche ich das Abendessen und versuche bis Einbruch der Dunkelheit die mich umgebenden Berge zu lesen.

Refuge de l Ortu di u Piobbu - Blick von der Veranda am 26.04.2009, abends

Die schnell heraneilenden Wolken vertreiben schließlich die letzten Sonnenstrahlen und füllen das Tal bis zum Rand aus. Wieder ist alles um mich herum in Watte gepackt. Still auf einer der Pritschen liegend versuche ich Ruhe zu finden und meine Bereitschaft auszuloten, die nächste Tour am Morgen gehen zu wollen. Wie immer gehe ich dabei stoisch meine Auf- und Abbruchkriterien durch, um diese Entscheidung vorzubereiten. Seit ich einmal vor etwa fünfzehn Jahren eine grandiose Fehlentscheidung getroffen habe, welche in ein mehr gut als schlecht ausgehendes Fiasko mündete, ist es mir inzwischen eigen, argwöhnisch alle äußeren und inneren Zeichen zu belauern. Ich finde nichts.

Ein Klappern an der Tür schreckt mich in absoluter Dunkelheit auf. Der Sturm tobt. Ich vermeine Schritte und knarzende Balken im Vorraum der Hütte zu vernehmen. Mein Puls jagt. Die Uhr zeigt kurz vor drei Uhr an. Das kann jetzt nicht wahr sein. In dieser Nacht, auf diesem Berg, bei diesem Wetter kann niemand mehr unterwegs sein. Die Schritte und das Knarzen werden lauter und deutlicher und verstummen. Etwas steht jetzt direkt vor der Tür zu meinem Schlafraum. Die Schritte entfernen sich und kommen nach einiger Zeit wieder näher. Ich werde fast wahnsinnig. Halb schläfrige Angst ist etwas Dämliches. Ich bin überzeugt, nein ich weis es, da draußen kann niemand sein. Aber ich bin mir nicht mehr absolut sicher. Und so nagt die Angst an meinem Schlaf. Minute um Minute.

Es ist närrisch und so kindisch. Ich sollte jetzt aufstehen um nachzusehen und mich so vor mir selbst zum Affen machen. Die Schritte kreisen im Nachbarraum und kalte Schauer laufen mir den Rücken runter. Minute um Minute.

Ich nehme mir vor zu meditieren und dabei einzuschlafen. Mit meinen Händen errichte ich einen Wall aus Energie um mich herum, baue eine Wand um die Schritte, das Klappern, Knarzen und Räuspern. Sperre alle Geräusche bis auf den Wind darin ein. Schlafe mein Kind, schlaf ein.

27.04.2009 – Wasser oder wenn die Schleusen geöffnet werden

Es ist immer noch dunkel, als mich die Suunto um 06:00 Uhr aus dem Schlaf reißt. Der Sturm zerrt an der Hütte. Benommen versuche ich durch das kleine Fenster etwas zu erkennen. Nebel, nein Wolken. Ich blicke in eine amorphe Wolkenmasse, welche sich um mich herum abregnet. Die Sicht beträgt zehn Meter. Der längst begonnene Sonnenaufgang ist nur eine fahle Ahnung von Licht. Von den umliegenden Bergen ist rein gar nichts zu erkennen.

Bis zur Entscheidung bezüglich des heutigen Aufbruchs ist noch etwas Zeit, welche mit dem immer gleichen Ritual ausgefüllt wird, Aufstehen, Packen, Frühstücken. In einem jahrelang konditionierten Ablauf führe ich die Tätigkeiten durch, ohne Hast und Eile, und bin trotzdem nach nur kurzer Zeit abmarschbereit. Jetzt ist der Zeitpunkt der Entscheidung gekommen. Oder auch nicht. Das Grau ist nicht eine winzige Spur heller geworden. Verunsichert sehe ich nach der Uhr, prüfe die Uhr, schaue wieder aus dem Fenster, sehe zur Uhr. Eine Entscheidung wird jetzt gebraucht. Ich entscheide jetzt nichts zu entscheiden. Koche stattdessen eine weitere Kanne Tee und warte auf einen besseren Zeitpunkt für eine Entscheidung. Ich würde jetzt gern meine Auf- oder Abbruchkriterien anwenden, aber ich kann immer noch nichts erkennen. Pattsituation würde ich sagen.

Refuge de l Ortu di u Piobbu - Aufbruch am 27.04.2009, morgens

Vor der Hüttentür gibt es ebenfalls nichts Neues zu entdecken. Wolke und Sturm. Ich entdecke stattdessen den nächtlichen Schrittmacher. Über der Tür hängt an einem knarzenden Ast so eine Art riesiger indianischer Traumfänger, wie ich ihn in einer kleinen Ausführung meinen Söhnen einmal geschenkt habe. Die lederummantelten Ringe schlagen ab und an gegen die Hüttenwand und vertreiben so scheinbar böse Geister. Ganz tolle Idee.

Während einer Kanne Tee lässt sich gut beobachten, wie sich ganz dunkles Grau in weniger ganz dunkles Grau verwandelt. Manchmal sieht es auch so aus, als würde sich dieser Vorgang wieder umkehren, aber das ist bestimmt nur eine böswillige Erscheinung, um mich zu verunsichern. Eine Konstante gibt es allerdings bei diesem grauen Pulsieren, die Berge bleiben verschwunden.

Eine weitere Kanne Tee später treffe ich die Entscheidung zum Aufbruch. Draußen hat sich nichts geändert. Dunkles Grau und böiger Regen. Es hat sich aber auch nichts verschlechtert. Es wird jetzt eben der Versuch einer Tour statt einer Tour. Umkehren kann ich bis kurz vor dem Grat am Capu Ladroncellu. Erst dort oben auf etwa zweitausend Meter Höhe werden das Wetter und der Schnee wirklich entscheidend. Die Strecke auf dem Grat dauert zwischen zwei bis drei Stunden. Bei Gewitter oder Schneesturm ist dort nichts zu erreichen. Die Null Grad Isochrone liegt angeblich noch auf dreitausend Meter, das sollte reichen. Ich verschiebe also die Entscheidung in die Tour hinein und breche auf.

Es ist ein wenig wie eine kleine Flucht. Die Aussicht einen ganzen Tag an diesem trostlosen Ort verbringen zu müssen, treibt mich hinaus in den Regen. Auch wenn die Tour nicht gelingen sollte, wäre es wenigstens ein willkommenes Schlechtwettertraining. Zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück. Immer noch besser als bewegungslos herumzusitzen und auf den nächsten Tag warten zu müssen.

Direkt hinter der Hütte ist ein Seitenarm des Bachs über die Ufer getreten und überschwemmt den Hang. Der Weg führt leicht bergan über regennasse Blockfelder. Das Terrain ist einfach. An der verfallenen la Mandriaccia Bergerie angekommen treibt ein kalter Wind die Wolkenmasse das Tal hinauf zum Capu Ladroncellu und reißt den Himmel etwas auf. Das Wetter bleibt aber weiterhin unklar, da sich bereits das nächste Wolkenband schnell heranschiebt. Die Furt durch den Bach Rau de Mandriaccia etwa fünfzig Meter unterhalb der Bergerie ist stark überflutet. Mit einem einfachen Durchwaten ist das andere Ufer nicht mehr zu erreichen. Die Strömung ist stark und schnell, so dass ich weiter oberhalb eine bessere Stelle suche. Mit etwas Kletterei an einem kleinen Wasserfall gelingt es mir den Bach trockenen Fußes zu queren. Für den Fall der Fälle präge ich mir die Stelle genau ein. In einigen Stunden dürfte sich der Wasserstand noch weiter erhöht haben.

Nach dem Bach geht es anfangs durch ein kleines Wäldchen und anschließend durch ein langgestrecktes Couloir stetig bergauf. Nach einigen Metern erreiche ich die geschlossene Schneedecke, welche sich als von vielen kleinen Bächen ausgehöhlter, leicht glasierter und teils morscher Untergrund herausstellt. Auf dem tauenden und vom Regen durchnässten Altschnee läuft es sich aber immer noch deutlich besser als auf den glitschigen Felsen der sich nach links hinaufziehenden Steilwand. Es sind keine Spuren vorangegangener Wanderer zu entdecken. Den Weg auf den Schneefeldern sorgfältig auswählend breche ich kaum ein. Noch benötige ich die Schneeschuhe nicht. Endlich erreiche ich mein gewohntes Tempo und trotz neu einsetzendem Nieselregen beginnt die Tour etwas Spaß zu machen.

Kurz vor dem Grat prüfe ich bei einer kurzen Rast die aktuellen Wetterdaten, um die aufgeschobene Entscheidung treffen zu können. Das Barometer und das Thermometer zeigen für die letzte Stunde stark fallende Werte an. Durch den kalt strömenden Wind sind es inzwischen nur noch fünf Grad Celsius. Andererseits wirkt sich inzwischen auch die zusätzliche Höhe auf die Werte aus, denke ich. Nach Gewitter sieht die Wolkenlage derzeit nicht aus. Mein Vater pflegt in solchen Situationen zu sagen, dass noch genügend Struktur zu sehen sei. Wie dem auch sei, ich habe die notwendigen Geräte dabei, eine aktuelle Wetterprognose des Gebietes zu bekommen und wähle mich bei Iridium ein. Per SMS erhalte ich die wichtigsten Vorhersagen und ahne, was hinter den Wolken verdeckt auf mich zukommt. Die Null Grad Isochrone soll in kürzester Zeit von dreitausend auf zweitausend Meter sinken. Die Windgeschwindigkeit soll auf achtzig Kilometer pro Stunde steigen. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei neunzig Prozent. Das bedeutet Gewittergefahr, Hagel und Schnee oder in der milderen Form Schneeregen. Ich beschließe noch bis zum Grat hinauf zu steigen, ein paar Fotos zu machen und umzukehren.

Ich befinde mich auf etwa eintausendneunhundert Meter Höhe als der erste Blitz hinter mir durch das Tal jagt. Zwischen Blitz und Donner lag kein zeitlicher Abstand. Gleich werde ich mittendrin sein, denke ich. So schnell kann das gehen. In den Minuten zuvor hatte sich das neue Wolkenband in das Tal gezwängt und füllt es nunmehr vollständig aus. Die nachdrängenden Wolken weichen nach oben und nach unten aus. In kürzester Zeit stecke ich wieder in einer grauen Wolkenmasse, welche sich schnell verdichtet. Hier gibt es heute kein Durchkommen mehr.

Ich mache mich sofort auf den Rückweg und versuche so schnell es geht an Höhe zu verlieren. Der von mir gespurte Weg zeigt mir die Richtung ins Tal hinab. In der Eile setze ich aber die Füße weniger vorsichtig auf dem Schnee auf und breche immer wieder bis zum Bauch ein. Der Regen ist inzwischen in Hagel übergegangen, welcher auf meinen Helm prasselt. Wetterleuchten und Blitze erhellen in kurzen Abständen das Tal, welches dunkel vor mir liegt. Das Unwetter presst das Eis, den Schnee und den Regen in den Berg hinein. Das Wasser ist jetzt überall. Die Felsen sind von einem geschlossenen Wasserfilm bedeckt, welcher sich am Übergang von Fels zu Schnee unter die Schneedecke schiebt. Auf den Schneefeldern fließen kleine Rinnsale und verschwinden in dunklen Brüchen. Die Bäche unter der Schneedecke sind jetzt deutlich rauschend zu hören.

Rechtzeitig genug erreiche ich die etwas schützende Baumgrenze, bevor das Wetter in völlige Anarchie umschlägt. Noch zwei Stunden Wanderung und ich werde wieder im Trockenen sein, muntere ich mich auf. Zuvor aber gilt es die Furt unterhalb der Bergerie zu überwinden. Mit Regen vermischter Hagel prasselt auf mich ein. Daumennagelgroße Eiskörner überziehen den Boden in kürzester Zeit mit einer geschlossenen Eisschicht. Ich liebe dieses Wetter, bilde ich mir sarkastisch ein.

Die Furt rauscht schon von weitem bedrohlich. Sie ist viel lauter als noch auf dem Hinweg. Wie zu erwarten gewesen, ist das Wasser nunmehr deutlich höher gestiegen. Warum soll es auch mal etwas einfacher werden. Wenn die Summe aller Schwierigkeiten immer gleich bliebe, müsste ich jetzt eine kleine Hängebrücke vorfinden.

Die Furt ist wie zuvor unpassierbar, die Kletterstelle an dem weiter oben gelegenen, kleinen Wasserfall eigentlich auch. Ich setze mich in dem Unwetter an den Bach und mache eine kleine Teepause, wohl wissend, dass eigentlich jede Minute zählt. Ich beobachte den Wasserfall, gehe meine Optionen durch. Die Furt zu durchschreiten würde bedeuten, mindestens bis zum Bauch durch das Wasser gehen zu müssen. Dazu ist die Geschwindigkeit des Baches aber eindeutig zu schnell. Selbst mit einem Seil zur Unterstützung stünde die Chance nicht gut, das andere Ufer wohlbehalten zu erreichen. Und die zwanzig Meter Halbseil benötige ich wahrscheinlich an anderen Stellen der Tour noch genauso dringend. Ich kann es heute noch nicht verlieren.

Ich gehe noch einmal meine Checkliste für solche Fälle durch. Zelt aufbauen - geht in diesem Gelände nicht. Biwak - das Wetter ist zu grenzwertig und es ist wahrscheinlich, dass es noch schlimmer werden wird. Furten mit Seilunterstützung – schlecht einzuschätzen, ob dies inzwischen nicht gefährlicher ist als ohne Seil, wenngleich ich die volle Ausrüstung dabei habe. Furten an der Kletterstelle – geht vielleicht gerade noch, wenn es nicht zu einem Ausrutscher kommt. Nass werde ich auf jeden Fall.

Rau de Mandriaccia - kleiner Wasserfall

Die einzig verbliebene Stelle für eine Querung ist genau hier oberhalb des kleinen Wasserfalls. Ich müsste etwa knietief über große Blocksteine balancieren, welche in dem klaren Wasser gut zu erkennen sind. Die Steine sind rutschig. Gebannt schaue ich mir das Wellenmuster an, es sind keine Unterschiede auszumachen. Auch Steine poltern nicht durch den Bach. Wenn ich abrutsche, werde ich entweder den kleinen Wasserfall hinabfallen oder in das stark schäumende und recht tiefe Becken vor dem Wasserfall stürzen. Beides nicht gerade erstrebenswert.

Bevor ich an der Kletterstelle mit dem Queren des Baches beginne, kontrolliere ich noch einmal die Ausrüstung. Alle Gegenstände mit Ausnahme der Kletterausrüstung sind wasserdicht verpackt. Ich ziehe noch die nicht absolut benötigten Kleidungsstücke aus und verpacke Unterwäsche, Handschuhe, Mütze, Strümpfe und Fleecejacke wasserdicht im Rucksack. Die Trekkingstöcke verschnüre ich außen. Ich trage jetzt nur noch die dritte Bekleidungsschicht. Wenn ich schon im Bach landen sollte, dann würde wenigstens die wärmende Kleidung trocken bleiben. Die Chance hier oben steht vielleicht siebzig zu dreißig für mich, wenn ich die Nerven nicht verliere und mir keinen Fehler leiste. Sie steht aber auch sechzig zu vierzig gegen mich, wenn ich mich dämlich anstelle. In Gedanken gehe ich die Kletterstelle, welche ich am Morgen schon einmal in entgegengesetzter Richtung gemeistert habe, nochmals durch. Dann setze ich den Rucksack auf und lasse die Verschlüsse des Hüft- und Brustgurts geöffnet. Schneeregen.

Rau de Mandriaccia - Querung oberhalb vom kleinen Wasserfall

Schritt für Schritt und Griff für Griff begehe ich die Kletterstelle oberhalb des kleinen Wasserfalls. Das Wasser fließt mir trotz angelegter Gamaschen in die Stiefel, da ich nicht schnell genug durch den Bach komme. Die Tritte sind rutschig und die Griffe werden vom eiskalten Wasser überspült. Ich spüre langsam die Kälte aber die Querung ist fast geschafft. Alles kein Problem, wie geplant, fast am Ziel, denke ich. Am Ende der Kletterstelle stehe ich schließlich knöcheltief auf einem tischgroßen, rundgeschliffenen Blockstein, welcher von allen Seiten vom tosenden Wasser umgeben ist. Am Morgen trennte mich an dieser Stelle nur ein beherzter Schritt von Ufer. Jetzt trennt mich nur ein beherzter Sprung. Ich stehe inzwischen fünf Minuten auf diesem Stein, spanne die Muskeln an, lockere sie wieder, konzentriere mich, spanne mich wieder. Es wird nichts. Ich weis, dass ich diese Stelle mit dem Gewicht des Rucksacks nicht sicher springen kann. Es ist da dieses Gefühl, welchem ich bisher immer hätte vertrauen sollen, denn es bewahrte mich, wenn ich darauf achtete, immer vor dem größten Unheil. Und die wenigen anderen Fälle, gut schweigen wir lieber darüber. Es gibt also Momente, an denen es gerade nicht mehr funktioniert. Und das hier ist so einer.