| Tourentyp | |

| Lat | |

| Lon | |

| Mitreisende | |

Der Name dürfte nicht sehr vielen Wanderern ein Begriff sein – neben dem Kilimanjaro, Mount Meru und Mount Kenya ist der Vulkan aber eine der am häufigsten bewanderten Kuppen in Ostafrika. Eckdaten: 2886m, aktiver Vulkan, wunderschön-perfekte Kegelform, grundsätzlich keine besonderen Schwierigkeiten, abgesehen von 100% Steigung gegen Ende. Grundsätzlich…

Rein geographisch liegt der Berg aus Touristensicht recht günstig: nur eine knappe Tagesfahrt von Arusha durch sehenswerte (staubige) Landschaft, in direkter Nachbarschaft anderer Sehenswürdigkeiten a la Lake Natron oder der Serengeti. Eine Tour lässt sich also bei zwei oder drei überzähligen Tagen leicht an eine Safari anhängen. Oder umgekehrt, je nach Prioritäten.

Falls sich jemand fragt, warum gerade da hinauf und nicht woanders: zu dem Zeitpunkt hatte ich mit Freundin schon einige Zeit in Tanzania gelebt / gearbeitet. Den Kili hatten wir 2006 mitgenommen, diesmal hatten wir eine Rundreise durch den Norden mit Freunden geplant, die im Juli zu Besuch kommen würden. Zur Anreise aus Europa kann ich also nicht viel sagen, grundsätzlich gilt das gleiche wie für andere Touren in der Gegend: Start ist meist in Arusha, Anreise also entweder direkt, über Dar bzw. Nairobi oder auch Sansibar, wenn man den zusätzlichen Aufwand nicht scheut. Falls man die Wanderung auf eigene Faust unternehmen will, kann man auch als Selbstfahrer vor Ort einen Guide suchen. Gerüchteweise sind im Sommer schon mal mehrere Gruppen gleichzeitig am Berg (gut an den Taschenlampen zu erkennen), wir hatten den Hügel aber ganz für uns alleine.

Die meisten Besucher machen eine Tagestour – um Mitternacht aufbrechen, in der ersten Morgensonne auf den Gipfel, und dann zügig hinunter, bevor es zu heiß wird. Danach lohnt sich ein Rasttag. Der Aufstieg in der Dunkelheit hat abgesehen von den kühleren Temperaturen auch den Vorteil, dass man nicht so genau sieht, wo man denn da hochkrabbelt. Uns wurde erklärt, dass nur Japaner tagsüber hochmarschieren.

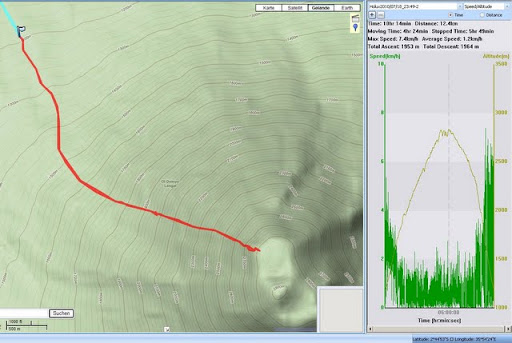

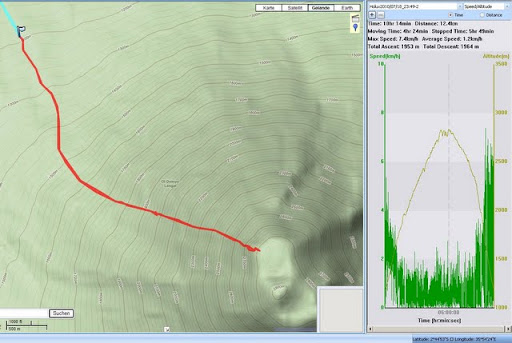

In älteren Reiseberichten wird oft noch erwähnt, dass man mit dem Jeep bis auf etwa 1700 oder 1800m fahren kann, letztes Jahr hatte es aber die Straße weggespült (wir haben die durchaus spannenden Reste überwandert), der Start war also schon auf 1200m. Zur Routenführung werde ich nicht viel sagen – ein Bild sagt hier mehr als ich jemals schreiben könnte:

Wir hatten die Tour zu viert geplant, alle mit österreichischer bzw. schweizer Bergerfahrung und/oder Klettertraining, eine Begleiterin ist aber kurzfristig ausgefallen und blieb beim Lager zurück.

Das Aufwachen vor Mitternacht ist wie gewohnt mäßig lustig, kurze Zeit später rumpelt der Jeep aber von der Campsite eine Weile durch niedriges Gebüsch. Langsam schraubt man sich dann aus der Ebene auf die ersten Ausläufer des Berges hinauf. Außerhalb der Scheinwerferkegel ist die Dunkelheit quasi absolut, so lange der Mond nicht zu sehen ist. Dafür ist der Sternenhimmel um so beeindruckender. Unser Guide, ein örtlicher Massai, der seit 20 Jahren den Job macht, ist wegen des Wetters etwas beunruhigt, uns kommt der Wind vorläufig nicht so schlimm vor. Die Temperaturen sind angenehm kühl (Juli = Winter), es wird aber noch deutlich kälter werden, je höher wir kommen. Die Wanderung beginnt recht locker in flacher Landschaft (so weit man das im Licht der Taschenlampen erkennen kann). Das Gepäck ist leicht (wärmere Kleidung, Wasser, Snacks, Kamera, Notfallzeugs). Die Stirnlampen leuchten den Weg aus, viel ist aber nicht zu sehen: Sand und Büsche, die wir zügig hinter uns lassen. Als der Wind schließlich auffrischt, weht es mit jeder Böe feinen Staub auf, und uns schräg von vorne ins Gesicht. Die normale Brille hilft nicht wirklich, die Sonnenbrillen machen nachts nicht viel Sinn. Vorläufig sind die Böen noch sporadisch genug, um sie jeweils kurz mit geschlossenen Augen abzuwettern.

Der Boden ist großteils loser, weicher, feiner Sand, entsprechend fühlt sich das Wandern an: vorläufig noch entspannt, je steiler es wird, desto mehr verschiebt sich das Verhältnis allmählich zu “ein Schritt vor, ein Viertelschritt zurück” über “..ein halber Schritt zurück” zu “komme ich überhaupt voran?”. Wir pausieren regelmäßig, sind aber meist zu erschöpft für ausführliche Gespräche. Die Böen sind inzwischen stark genug, um größere Sandkörner zu tragen, ich höre regelmäßig ein fröhliches Rieseln auf meinem Hut bzw. meiner Jacke, entsprechend empfindlich reagieren die Augen, es knirscht zwischen den Zähnen.

Die Kegelform habe ich schon erwähnt, auf dem Foto hat man es auch gut gesehen – wenn man Wandern anfängt, weiß man schon, dass es stundenlang einfach immer nur steiler bergauf gehen wird, bis es kurz vor dem Gipfel dann die berühmt-berüchtigten 100% erreicht. Nachdem das völlig allmählich passiert, ohne jegliche Klippen oder sonstige Sichtbehinderungen, hat man freie Sicht nach oben bzw. nach unten – so lange es dunkel ist, bekommt man (rückblickend: zum Glück) nichts mit. Die Stirnlampen leuchten nur wenige Meter weit, in den Momenten, in denen es einem gerade keinen Sand in die Augen weht, sieht man hinter sich den Abhang steil im Nichts verschwinden, über sich den Hang nach oben verschwinden - und regelmäßig bemerkt man überrascht, dass links und rechts überhaupt kein Hang ist (nur ein bodenloser Abgrund, der von der Lampe nicht ausgeleuchtet wird), was ab und an in Kombination mit dem sandig-instabilen-rutschigen Boden zu leichter Verunsicherung führt.

Auf dem weiteren Weg nach oben wird es wie erwähnt steiler, und der Boden verfestigt sich: erst noch nur stellenweise in Form größerer “Platten”, quasi zusammenpappender Sand, die man auf allen vieren zu überkraxeln hat. Mittelschwere Wanderschuhe kommen nicht durch die Oberfläche durch, eventuelle Handgriffe haben (“kompakter Sand”) die unangenehme Eigenschaft, spontan abzubrechen, sobald man sich festhält. Das Ganze erinnert von der Konsistenz her an ein leicht vereistes Schneefeld, bzw. noch weiter oben an Camembert: die berühmte Natroncarbonitlava verwittert zu einer weißen, fast flauschigen Oberfläche, die sich wie pelziger Camembert angreift, und entsprechend rutschig sein kann. Normalerweise wäre das alles nur halb so wild, da man den Leuten vor sich nachsteigen kann. Beim inzwischen fast permanent ankommenden Flugsand ist jedes Heben der Hutkrempe bzw. jeder Blick nach oben eine Tortur, man sucht also selbst seine Route, und versucht, die Freunde nicht zu verlieren. Ich habe auf jeden Fall schon Anstiege erlebt, bei denen ich besser gelaunt war.

Auf etwa gut halbem Weg zum Krater wird der Boden schließlich eine vollständig verhärtete Fläche, wir sind nur noch auf allen Vieren unterwegs und ärgern uns über nicht vorhandene Handschuhe. Das gefühlte Sicherheitslevel ist minimal – hinter sich fühlt man den ewig langen Abhang, den man fröhlich hunderte Meter weit runterollen könnte, vor einem ist immer noch nichts zu sehen – und habe ich schon den Sturm bzw. den Flugsand erwähnt? Automatisch wird weitergekraxelt – es fühlt sich schon seit Ewigkeiten extrem steil an, eigentlich muss man doch gleich da sein. Der Blick aufs GPS verrät aber leider, dass da noch ein paar hundert Höhenmeter fehlen.

Eine kleine Ewigkeit später, in den frühen Morgenstunden , weist uns unser Guide an zu rasten. Wir wären unterhalb des Kraters, die letzten Höhenmeter müssen wir bei Tageslicht gehen, sonst wäre es zu gefährlich. Der Himmel ist noch immer schwarz, im Steihang bei Wind stehend habe ich immer noch das Gefühl in einen schwarzen Abgrund zu fallen. Eine Freundin und der Guide finden einen etwas windgeschützten Platz, ich sitze mit dem anderen Freund auf dem Trampelpfad, habe Angst um meinen Rucksack und ziehe vorsichtig wie nie meine gesamten Kleidungsvorräte an, immer wieder leicht panisch nach Halt suchend. Frierend und müde sitzen wir also herum, keiner spricht. Das Gesicht vorm Wind versteckt, weht mir der Sturm hartnäckig Sand in den Nacken. Ich nickere immer wieder kurz weg, um erschreckt aufzufahren (“bin ich etwa gerutscht?”), irgendwann schlafe ich offenbar etwas länger – als ich die Augen öffne, sehe ich erst meine Fußspitzen, und dahinter lange nichts, schließlich das Rift Valley in weiter, weiter Ferne, in der Morgensonne rot leuchtend.

Ich bin seitdem nie wieder so schnell von traumlosem Schlaf zu blankem Entsetzen gewechselt. Ehrlicherweise nicht ganz gerechtfertigt, aber wenn beim Schließen der Augen etwa 10m unter einem eine “schwarze Wand” ist, und Momente später öffnet man sie wieder, und sieht dieses Panorama, während man auf einer rutschigen Fläche sitzt…

Ein paar Momente später setzt die Vernunft wieder ein, und wir genießen die Aussicht, packen zum letzten Anstieg, Es ist immer noch kalt, noch hat uns die Sonne nicht erreicht. Immer wieder stürmen Wolken vorbei, der Wind hat nicht nachgelassen. Trotzdem – wir wollen noch hoch, jetzt wird nicht mehr aufgegeben.

Der Anstieg durch den letzten Steilhang ist weitgehend problemlos, dafür wird es auf der flachen Kuppe dann wirklich ungemültlich. Die Kombination aus Wind und relativ glatter Oberfläche macht das Vorrankommen gefährlich, kurze Zeit später kapitulieren wir schlussendlich, beschließen, dass wir oben waren – leider ohne es bis zum Krater geschafft zu haben. Wir lassen die Aussicht noch etwas auf uns wirken, und krabbeln schließlich nach unten. Die käsige Oberfläche ist auch beim Abstieg mäßig toll, bei Tageslicht und mit dem Wind im Rücken findet man sich aber leicht zurecht. Und schließlich kann man im sandigen Gelände wunderbar zügig absteigen/gleiten.

Wenige Minuten Sonne ohne Sonnencreme reichen schon für einen angehenden Sonnenbrand (klar, Äquator ahoi) – nach einer gefühlten Ewigkeit landen wir schließlich im Jeep. Unser Safariguide erzählte noch vom im Sturm wackelnden Jeep, wir entdecken Sand an den unmöglichsten Orten. In den Schuhen, in den Stulpen, in den Ohren, zwischen den Zähnen – ihr könnt es euch ja denken. Ich war lange nicht mehr so dreckig, zum Glück gab es im Camp eine Dusche.

Falls der Reisebericht zu negativ klingt: war insgesamt ein spannendes Erlebnis, bei besserem Wetter ist es vermutlich ein weitgehend problemloser Anstieg (siehe andere Reiseberichte online – es wandert auch durchaus schon einmal ein Turnschuhtourist hoch). Genug Wasser und eventuell robuste Handschuhe mitnehmen.

Rein geographisch liegt der Berg aus Touristensicht recht günstig: nur eine knappe Tagesfahrt von Arusha durch sehenswerte (staubige) Landschaft, in direkter Nachbarschaft anderer Sehenswürdigkeiten a la Lake Natron oder der Serengeti. Eine Tour lässt sich also bei zwei oder drei überzähligen Tagen leicht an eine Safari anhängen. Oder umgekehrt, je nach Prioritäten.

Falls sich jemand fragt, warum gerade da hinauf und nicht woanders: zu dem Zeitpunkt hatte ich mit Freundin schon einige Zeit in Tanzania gelebt / gearbeitet. Den Kili hatten wir 2006 mitgenommen, diesmal hatten wir eine Rundreise durch den Norden mit Freunden geplant, die im Juli zu Besuch kommen würden. Zur Anreise aus Europa kann ich also nicht viel sagen, grundsätzlich gilt das gleiche wie für andere Touren in der Gegend: Start ist meist in Arusha, Anreise also entweder direkt, über Dar bzw. Nairobi oder auch Sansibar, wenn man den zusätzlichen Aufwand nicht scheut. Falls man die Wanderung auf eigene Faust unternehmen will, kann man auch als Selbstfahrer vor Ort einen Guide suchen. Gerüchteweise sind im Sommer schon mal mehrere Gruppen gleichzeitig am Berg (gut an den Taschenlampen zu erkennen), wir hatten den Hügel aber ganz für uns alleine.

Die meisten Besucher machen eine Tagestour – um Mitternacht aufbrechen, in der ersten Morgensonne auf den Gipfel, und dann zügig hinunter, bevor es zu heiß wird. Danach lohnt sich ein Rasttag. Der Aufstieg in der Dunkelheit hat abgesehen von den kühleren Temperaturen auch den Vorteil, dass man nicht so genau sieht, wo man denn da hochkrabbelt. Uns wurde erklärt, dass nur Japaner tagsüber hochmarschieren.

In älteren Reiseberichten wird oft noch erwähnt, dass man mit dem Jeep bis auf etwa 1700 oder 1800m fahren kann, letztes Jahr hatte es aber die Straße weggespült (wir haben die durchaus spannenden Reste überwandert), der Start war also schon auf 1200m. Zur Routenführung werde ich nicht viel sagen – ein Bild sagt hier mehr als ich jemals schreiben könnte:

Wir hatten die Tour zu viert geplant, alle mit österreichischer bzw. schweizer Bergerfahrung und/oder Klettertraining, eine Begleiterin ist aber kurzfristig ausgefallen und blieb beim Lager zurück.

Das Aufwachen vor Mitternacht ist wie gewohnt mäßig lustig, kurze Zeit später rumpelt der Jeep aber von der Campsite eine Weile durch niedriges Gebüsch. Langsam schraubt man sich dann aus der Ebene auf die ersten Ausläufer des Berges hinauf. Außerhalb der Scheinwerferkegel ist die Dunkelheit quasi absolut, so lange der Mond nicht zu sehen ist. Dafür ist der Sternenhimmel um so beeindruckender. Unser Guide, ein örtlicher Massai, der seit 20 Jahren den Job macht, ist wegen des Wetters etwas beunruhigt, uns kommt der Wind vorläufig nicht so schlimm vor. Die Temperaturen sind angenehm kühl (Juli = Winter), es wird aber noch deutlich kälter werden, je höher wir kommen. Die Wanderung beginnt recht locker in flacher Landschaft (so weit man das im Licht der Taschenlampen erkennen kann). Das Gepäck ist leicht (wärmere Kleidung, Wasser, Snacks, Kamera, Notfallzeugs). Die Stirnlampen leuchten den Weg aus, viel ist aber nicht zu sehen: Sand und Büsche, die wir zügig hinter uns lassen. Als der Wind schließlich auffrischt, weht es mit jeder Böe feinen Staub auf, und uns schräg von vorne ins Gesicht. Die normale Brille hilft nicht wirklich, die Sonnenbrillen machen nachts nicht viel Sinn. Vorläufig sind die Böen noch sporadisch genug, um sie jeweils kurz mit geschlossenen Augen abzuwettern.

Der Boden ist großteils loser, weicher, feiner Sand, entsprechend fühlt sich das Wandern an: vorläufig noch entspannt, je steiler es wird, desto mehr verschiebt sich das Verhältnis allmählich zu “ein Schritt vor, ein Viertelschritt zurück” über “..ein halber Schritt zurück” zu “komme ich überhaupt voran?”. Wir pausieren regelmäßig, sind aber meist zu erschöpft für ausführliche Gespräche. Die Böen sind inzwischen stark genug, um größere Sandkörner zu tragen, ich höre regelmäßig ein fröhliches Rieseln auf meinem Hut bzw. meiner Jacke, entsprechend empfindlich reagieren die Augen, es knirscht zwischen den Zähnen.

Die Kegelform habe ich schon erwähnt, auf dem Foto hat man es auch gut gesehen – wenn man Wandern anfängt, weiß man schon, dass es stundenlang einfach immer nur steiler bergauf gehen wird, bis es kurz vor dem Gipfel dann die berühmt-berüchtigten 100% erreicht. Nachdem das völlig allmählich passiert, ohne jegliche Klippen oder sonstige Sichtbehinderungen, hat man freie Sicht nach oben bzw. nach unten – so lange es dunkel ist, bekommt man (rückblickend: zum Glück) nichts mit. Die Stirnlampen leuchten nur wenige Meter weit, in den Momenten, in denen es einem gerade keinen Sand in die Augen weht, sieht man hinter sich den Abhang steil im Nichts verschwinden, über sich den Hang nach oben verschwinden - und regelmäßig bemerkt man überrascht, dass links und rechts überhaupt kein Hang ist (nur ein bodenloser Abgrund, der von der Lampe nicht ausgeleuchtet wird), was ab und an in Kombination mit dem sandig-instabilen-rutschigen Boden zu leichter Verunsicherung führt.

Auf dem weiteren Weg nach oben wird es wie erwähnt steiler, und der Boden verfestigt sich: erst noch nur stellenweise in Form größerer “Platten”, quasi zusammenpappender Sand, die man auf allen vieren zu überkraxeln hat. Mittelschwere Wanderschuhe kommen nicht durch die Oberfläche durch, eventuelle Handgriffe haben (“kompakter Sand”) die unangenehme Eigenschaft, spontan abzubrechen, sobald man sich festhält. Das Ganze erinnert von der Konsistenz her an ein leicht vereistes Schneefeld, bzw. noch weiter oben an Camembert: die berühmte Natroncarbonitlava verwittert zu einer weißen, fast flauschigen Oberfläche, die sich wie pelziger Camembert angreift, und entsprechend rutschig sein kann. Normalerweise wäre das alles nur halb so wild, da man den Leuten vor sich nachsteigen kann. Beim inzwischen fast permanent ankommenden Flugsand ist jedes Heben der Hutkrempe bzw. jeder Blick nach oben eine Tortur, man sucht also selbst seine Route, und versucht, die Freunde nicht zu verlieren. Ich habe auf jeden Fall schon Anstiege erlebt, bei denen ich besser gelaunt war.

Auf etwa gut halbem Weg zum Krater wird der Boden schließlich eine vollständig verhärtete Fläche, wir sind nur noch auf allen Vieren unterwegs und ärgern uns über nicht vorhandene Handschuhe. Das gefühlte Sicherheitslevel ist minimal – hinter sich fühlt man den ewig langen Abhang, den man fröhlich hunderte Meter weit runterollen könnte, vor einem ist immer noch nichts zu sehen – und habe ich schon den Sturm bzw. den Flugsand erwähnt? Automatisch wird weitergekraxelt – es fühlt sich schon seit Ewigkeiten extrem steil an, eigentlich muss man doch gleich da sein. Der Blick aufs GPS verrät aber leider, dass da noch ein paar hundert Höhenmeter fehlen.

Eine kleine Ewigkeit später, in den frühen Morgenstunden , weist uns unser Guide an zu rasten. Wir wären unterhalb des Kraters, die letzten Höhenmeter müssen wir bei Tageslicht gehen, sonst wäre es zu gefährlich. Der Himmel ist noch immer schwarz, im Steihang bei Wind stehend habe ich immer noch das Gefühl in einen schwarzen Abgrund zu fallen. Eine Freundin und der Guide finden einen etwas windgeschützten Platz, ich sitze mit dem anderen Freund auf dem Trampelpfad, habe Angst um meinen Rucksack und ziehe vorsichtig wie nie meine gesamten Kleidungsvorräte an, immer wieder leicht panisch nach Halt suchend. Frierend und müde sitzen wir also herum, keiner spricht. Das Gesicht vorm Wind versteckt, weht mir der Sturm hartnäckig Sand in den Nacken. Ich nickere immer wieder kurz weg, um erschreckt aufzufahren (“bin ich etwa gerutscht?”), irgendwann schlafe ich offenbar etwas länger – als ich die Augen öffne, sehe ich erst meine Fußspitzen, und dahinter lange nichts, schließlich das Rift Valley in weiter, weiter Ferne, in der Morgensonne rot leuchtend.

Ich bin seitdem nie wieder so schnell von traumlosem Schlaf zu blankem Entsetzen gewechselt. Ehrlicherweise nicht ganz gerechtfertigt, aber wenn beim Schließen der Augen etwa 10m unter einem eine “schwarze Wand” ist, und Momente später öffnet man sie wieder, und sieht dieses Panorama, während man auf einer rutschigen Fläche sitzt…

Ein paar Momente später setzt die Vernunft wieder ein, und wir genießen die Aussicht, packen zum letzten Anstieg, Es ist immer noch kalt, noch hat uns die Sonne nicht erreicht. Immer wieder stürmen Wolken vorbei, der Wind hat nicht nachgelassen. Trotzdem – wir wollen noch hoch, jetzt wird nicht mehr aufgegeben.

Der Anstieg durch den letzten Steilhang ist weitgehend problemlos, dafür wird es auf der flachen Kuppe dann wirklich ungemültlich. Die Kombination aus Wind und relativ glatter Oberfläche macht das Vorrankommen gefährlich, kurze Zeit später kapitulieren wir schlussendlich, beschließen, dass wir oben waren – leider ohne es bis zum Krater geschafft zu haben. Wir lassen die Aussicht noch etwas auf uns wirken, und krabbeln schließlich nach unten. Die käsige Oberfläche ist auch beim Abstieg mäßig toll, bei Tageslicht und mit dem Wind im Rücken findet man sich aber leicht zurecht. Und schließlich kann man im sandigen Gelände wunderbar zügig absteigen/gleiten.

Wenige Minuten Sonne ohne Sonnencreme reichen schon für einen angehenden Sonnenbrand (klar, Äquator ahoi) – nach einer gefühlten Ewigkeit landen wir schließlich im Jeep. Unser Safariguide erzählte noch vom im Sturm wackelnden Jeep, wir entdecken Sand an den unmöglichsten Orten. In den Schuhen, in den Stulpen, in den Ohren, zwischen den Zähnen – ihr könnt es euch ja denken. Ich war lange nicht mehr so dreckig, zum Glück gab es im Camp eine Dusche.

Falls der Reisebericht zu negativ klingt: war insgesamt ein spannendes Erlebnis, bei besserem Wetter ist es vermutlich ein weitgehend problemloser Anstieg (siehe andere Reiseberichte online – es wandert auch durchaus schon einmal ein Turnschuhtourist hoch). Genug Wasser und eventuell robuste Handschuhe mitnehmen.

Kommentar