| Tourentyp | |

| Lat | |

| Lon | |

| Mitreisende | |

Mulanje Sapitwa Malawi Trekking Hiking Wandern Berge Mountains

Lieber Moses,

in deiner Heimat habe ich vor kurzem eine meiner schönsten Bergwanderungen überhaupt erlebt. Acht Tage waren wir unterwegs. Kurz vorher erfuhr ich allerdings zu meiner Bestürzung von deinem Team, daß du nun nicht mehr bei uns bist und ich dich nie persönlich kennen lernen werde. Dabei wäre mir das eine große Freude gewesen; denn du hast immer so geduldig meine vielen Fragen beantwortet.

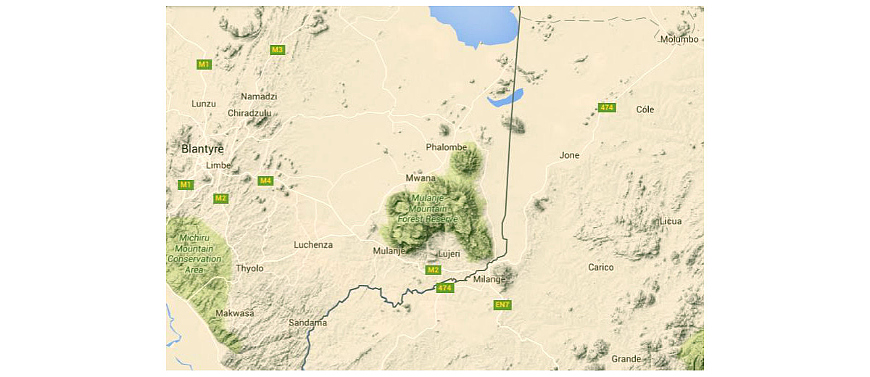

Ich weiß selbst nicht mehr, wie ich eigentlich dazu kam, mich für deine Heimat zu interessieren; wahrscheinlich hatte ich wieder einmal nur auf Google Maps herumgespielt. Das mag so etwa 2015 gewesen sein. Dabei ist mir dann irgendwie das Mulanje-Bergmassiv aufgefallen...

...und ich begann zu googeln, zu träumen und zu planen. Ich stieß auch auf den Blog eines anderen Trekkers, der mich dann zu euch geführt hat. Du erinnerst dich sicherlich. – Die Gelegenheit, meine Träume und Pläne in die Tat umzusetzen, ergab sich aber erst einige Zeit später, und davon will ich dir nun auf diesem Weg erzählen.

Es war Spätherbst, genauer gesagt: Mai 2017. „Mai?“ fragen meine Freunde nun erstaunt. „Na klar“ sage ich „das Mulanje-Massiv liegt doch auf der Südhalbkugel, in Malawi, ganz nahe der Grenze zu Mosambik“.

Die Sommerregenzeit war vorbei, die Luft klar und relativ kühl, die Jahreszeit ideal zum Wandern. Und wie alle meine Treks in Afrika, so organisierte ich auch diese Tour ziemlich kurzfristig, als sich eine größere Pause in meinem Arbeitsprogramm abzeichnete. Der Arbeitsplatz war in diesem Fall in Addis Abeba, und von dort gibt es eine gute Flugverbindung nach Malawi, nicht nur in die Landeshauptstadt Lilongwe, sondern weiter bis nach Blantyre im Süden, also nur noch etwa 80 Kilometer vom Mulanje entfernt. Wie vereinbart, holte mich euer Fahrer am Flughafen ab.

Nach einer guten Stunde erblickte ich das Mulanje-Massiv zum ersten Mal, zunächst noch aus einiger Entfernung während der Autofahrt:

Je näher wir aber kamen, desto beeindruckender wurde die Erscheinung: diese unheimlich steilen Felsflanken, die urplötzlich aus dem Tiefland aufragen! So etwas sieht man nicht oft auf der Welt.

Wir kamen immer näher, und das leuchtende Grün der Teeplantagen machte sich gut im Vordergrund, während die Spätnachmittags-Sonne die Felsflanken beleuchtete:

Dann, als wir – gerade noch mit den letzten Strahlen der untergehenden Sonne – das Dorf Likhubula erreichten, fand ich die Szenerie regelrecht dramatisch, wie ein Gemälde aus der Zeit der deutschen Romantik; Caspar David Friedrich oder so. Die haben Berge in etwa diesem Stil gemalt, und heutzutage sagt man, das sei Kitsch. Hier aber sah es wirklich so aus (und ich habe – ehrlich! – an diesem Foto außer einer absichtlichen Unterbelichtung nichts manipuliert).

In Likhubula angekommen, traf ich George Kamanga, der mich acht Tage lang durch das Mulanje-Massiv führen sollte, und wir saßen am Abend noch ein Weilchen zusammen, um die Tour der kommenden Tage zu besprechen. Außer George würden noch ein Koch (Stanford) und ein Träger (Stuart) mit mir gehen. Es war richtig kühl in der Abendluft, deutlich kühler als ich bei der relativ geringen Meereshöhe (nur rund 800 Meter) erwartet hätte. Dann verbrachte ich eine geruhsame Nacht in der Lodge, voll gespannter Vorfreude auf die kommenden Tage.

Am nächsten Morgen brachen wir auf. Es herrschte herrlicher Sonnenschein. Bei dem steilen Anstieg auf das Plateau des Mulanje-Massivs fand ich die Hitze nicht so angenehm, aber auf Fotos macht besagter Sonnenschein sich natürlich gut:

Zunächst ging es durch Wald – mal lichter, mal lockerer, und das muß ich hier wohl nicht alles mit Fotos dokumentieren – aber am mittleren Vormittag waren wir schon ziemlich weit oben am Hang und damit aus der Waldzone heraus gekommen.

Unter diesem Baum machten wir eine kleine Rast, und ich schaute mich ein wenig um. Der Blick ging in den oberen Teil des Likhubula-Tales bis zu dem Sattel, den wir in den nächsten beiden Tagen zwei Mal überschreiten sollten:

Außerdem bewunderte ich die Blüten von allerlei Pflanzen und bedauerte bei dieser Gelegenheit einmal mehr meine Ignoranz in botanischen Angelegenheiten.

Hier nun meine Begleitmannschaft: in der Mitte George, daneben Stuart und Stanford (letzterer immer zu einem Späßchen aufgelegt):

Schließlich hatten wir den Anstieg auf das Plateau bewältigt, und es ging nun wesentlicher flacher dahin. Weil wir nicht besonders schnell gegangen waren – wozu auch? – und eine längere, gemütliche Mittagspause eingelegt hatten – warum nicht? – war es mittlerweile bereits früher Nachmittag geworden, und der Mulanje hatte sich in Wolken gehüllt. Die Hitze des Vormittags war vorbei, aber jetzt auf diesem nur leicht welligen Gelände hätte sie mich auch nicht mehr so sehr gestört. Im Gegenteil: die Kühle hätte ich mir gewünscht während des Aufstiegs am Vormittag, aber jetzt sähe die Landschaft mit etwas mehr Sonne wahrscheinlich schöner aus. Naja...

Eindrucksvoll war auf jeden Fall der Blick nach Südosten, der sich nach einer Weile eröffnete:

„Was du da unten siehst, ist das Tiefland von Mosambik“ sagte George, aber ich antwortete nicht, sondern schaute nur stumm hinunter. Die Landschaften Afrikas beeindrucken mich immer wieder; diese Weiten, diese gewaltigen Dimensionen! So etwas zu sehen, das waren die Träume meiner Jugendzeit, vor 50 Jahren im bieder-beschaulichen Oberfranken (welches aber – damit wir uns nicht falsch verstehen! – in anderer Hinsicht eine wunderschöne Gegend ist).

In südwestlicher Richtung schweifte der Blick über eine Grasebene, die urplötzlich endet, wo das Mulanje-Massiv ins Tiefland abfällt, mit dem felsigen Steilhang, den ich bei der Anreise so herrlich im Spätnachmittags-Licht gesehen hatte.

In jene Grasebene stiegen wir anschließend ab, denn dort liegt die CCAP-Hütte, wo wir übernachten wollten.

Zu meiner angenehmen Überraschung bot diese Hütte den „Komfort“ von sieben Etagenbetten einschließlich Matratzen, und es gibt sogar fließendes Wasser, wenn auch nur außen an der Holzwand der Hütte. Strom gibt es allerdings nicht, und so kochte Stanford im Schein seiner Taschenlampe auf dem Holzfeuer. Daß ich von nun an jeden Abend ein Drei-Gänge-Menü serviert bekommen sollte, war eine weitere angenehme Überraschung, und so war der erste Tag schon einmal sehr zufriedenstellend verlaufen.

Ich bin ein Frühaufsteher, und so schaute ich bereits im Morgengrauen des zweiten Tages wieder hinunter ins Tiefland von Mosambik.

Ein paar Buben waren ebenfalls schon früh auf den Beinen und freuten sich über die kleine Abwechslung, die das Erscheinen eines weißen Wanderers in ihr Leben brachte.

Dann aber wurde es rasch heller – die Dämmerung ist in den Tropen ja immer nur sehr kurz...

...und wenig später streifte das Morgenlicht über das Gras:

An diesem zweiten Tag wollten wir zum ersten Mal einen der Gipfel des Mulanje-Massivs besteigen: den Chilemba, mit 2355 Metern Höhe allerdings eher nur ein Leichtgewicht. Hier steht George am Beginn des Anstiegs:

Als wir etwas höher auf dem Hang angelangt waren, hatten wir auch einen besseren Ausblick.

„Der Berg dort in der Ferne – Milanje heißt er – liegt schon in Mosambik“ erklärte mir George.

Der Bergrücken, der letztlich im Chilemba-Gipfel endet, wird im Verlauf des Anstiegs immer felsiger, und hier fanden wir dann auch immer mehr Vellozien (vellozia splendens), das sind die kleinen „Bäume“, die ihr hier seht und die zu Tausenden auf dem Mulanje-Massiv wachsen:

Auf den sonnigen Felsen huschten allerlei Eidechsen umher, manche davon (die Männchen, nehme ich an) herrlich grün-blau gefärbt:

Hier nun sind wir schon kurz vor dem letzten kleinen Anstieg zu Gipfel, dessen Markierung ja bereits deutlich zu sehen ist ...

Vom Chilemba-Gipfel aus genossen wir die Aussicht nach Westen, wo das Mulanje-Massiv so urplötzlich ins Tiefland abfällt ...

... und nach Norden, hinüber zum Chambe (2556m), dessen Nordwestwand – fast so hoch wie die Eiger-Nordwand – vom Mountain Club of Malawi als die höchste Felswand Afrikas bezeichnet wird.

Zwar ist auch die Ostwand des Meru in Tansania (siehe Fotos in meinem Bericht) gewaltig hoch und möglicherweise sogar noch höher, allerdings ist das kein Fels, sondern vulkanisches Lockermaterial; und dort herumzuklettern wäre wahrscheinlich nicht nur lebensgefährlich, sondern der reine Wahnsinn.

Von diesem kleinen Abstecher zum Chilemba-Gipfel kehrten wir dann wieder auf den Hauptweg zurück, denn wir wollten ja nun weiter zur Chambe-Hütte. Wie am Vortag war es wiederum bis zum späten Vormittag recht sonnig und heiß...

...aber dann fiel abermals der Nebel ein, und mit Landschaftsfotos war es eine Weile lang nichts mehr. Dafür war es wieder angenehm kühl.

Erst später am Nachmittag hatten wir dann wieder ein wenig Sicht...

...und erreichten kurz darauf die Chambe-Hütte:

Draußen war es neblig-grau und wenig einladend, aber umso gemütlicher erschien uns damit das Innere der Hütte mit dem Kaminfeuer in der „Wohnküche“:

Mit einem schönen „Mulanje-Glühen“ und dem Blick zurück auf den Chilemba-Gipfel ging dann dieser zweite Trekking-Tag zu Ende.

Wie überall auf dem Mulanje, so hat auch hier der Hüttenwart ein Besucherbuch, das wohl relativ genau geführt wird. In diesem blätterte ich ein wenig herum und fand zu meiner gewissen Überraschung, daß hier doch recht zahlreiche Wanderer aus aller Herren Länder unterwegs sind. Dabei hatte ich zwei Tage lang keinen anderen Trekker gesehen (und sollte auch – wenn ich das vorweg nehmen darf – im Laufe meiner weiteren Wanderung keinen anderen mehr sehen).

Im ersten Licht des folgenden Morgens schaute ich hinüber auf den Chambe:

Ein schöner Granitklotz, was? Dort hinauf wollten wir an diesem Morgen, aber ich hatte das Gefühl, daß dies zeitlich knapp würde; denn wir wollten ja noch an demselben Tag weiter zur Chisepo-Hütte.

George wärmte sich am Holzfeuer...

...und die Raben auf dem Dach wärmten sich, indem sie die Nähe des Schornsteins suchten:

Sobald es richtig hell geworden war, stiegen wir auf. Hier der Blick zurück ins Tal und auf die Chambe-Hütte:

So erreichten wir den Fuß des eigentlichen Gipfelaufbaus, und hier ließen wir es genug sein.

Erstens wurde uns die Zeit knapp, zweitens überlasse ich, sofern ich ohne jedwede Sicherung gehen müßte, diese Art von Gelände doch lieber den „Profis“, zu denen ich mich ja nicht zähle. Stattdessen genossen wir ein wenig den Sonnenschein und die Aussicht, wobei wir schon zu dieser recht frühen Stunde den Nebel aus dem Tal aufsteigen sahen:

Nach der Rückkehr zur Chambe-Hütte machten wir uns auf den Weitermarsch zur Chisepo-Hütte. Bereits am mittleren Vormittag war wieder der Nebel eingefallen, und so kann ich euch von diesem Marsch nicht mehr zeigen als dieses Foto...

...und diese schöne Blüte mit den Herzen auf den Blütenblättern, was ich noch nie vorher so gesehen hatte.

Mit den letzten Sonnenstrahlen des Spätnachmittags erreichten wir dann die Chisepo-Hütte. Hier schleppt jemand gerade noch schnell, bevor es dunkel wird, ein großes Stück Feuerholz herbei:

Der Tag klang aus mit dem Blick in Richtung Sapitwa-Gipfel, das Wanderziel des nächsten Tages.

Halb sechs Uhr früh am vierten Tag unseres Treks. Das erste Morgenrot:

Wenig später dann die ersten Sonnenstrahlen auf dem Gras:

George und ich zogen nun los, um den Sapitwa-Gipfel zu ersteigen, wofür wir einen ganzen Tag eingeplant hatten. Stanford und Stuart hatten demzufolge einen Ruhetag. Der erste Teil des Anstiegs war noch sehr harmlos, und wir schauten entspannt zurück auf die Hütte:

Dann allerdings wurde das Gelände immer felsiger und steiler:

„Von den Wanderern, die sagen, sie wollten auf den Sapitwa, gibt ungefähr ein Drittel hier schon auf“ erzählte George, halb lachend, „und das ist vielleicht auch gut so, denn weiter oben wird es noch viel schwieriger“. Dann fügte er augenzwinkernd hinzu: „Aber wir beide gehen natürlich weiter“. – „Keine Frage“ bestätigte ich, obwohl mir die Sonnenhitze schon unangenehm war, als wir über diese Granit-Felsplatten immer weiter empor stiegen.

Nach einer Weile wurde der Hang wieder etwas flacher, und wir hatten zum ersten Mal einen freien Blick zum Gipfel (den George euch hier mit seinem Stock zeigt):

Weiter geht es, immer durch solch felsiges Gelände:

Wir nähern uns dem Gipfel – ihr seht auf diesem Foto schon das „Gipfelkreuz“.

Wer nun wissen will, wo hier der Weg geht, dem kann ich nur sagen: George steht genau darauf. Soll heißen: es gibt im Grunde keinen klar erkennbaren Weg durch dieses Granitfelsenmeer, es gibt nur eine Route, auf der man besser voran kommt als auf anderen, denkbaren Routen, aber es ist eigentlich alles sehr verwirrend. Wenn man auf obiges Foto schaut, dann denkt man, es könnte bis zum Gipfel nur noch eine Viertelstunde sein. Das täuscht aber gewaltig, denn zwischen diesem Punkt und dem Gipfel liegen noch einmal zwei „Täler“, und überhaupt unterschätzt man das Gelände. – Liebe Freunde, ich habe habe wahrhaftig manch wilden Berg bestiegen, aber so ein unübersichtliches Terrain habe ich selten gesehen, vielleicht sogar noch nie. Tausende von Felsblöcken, die wild durcheinander liegen; über manche muß man hinüberlaufen oder hinüberklettern, an anderen quetscht man sich vorbei, und wenn man irgendwo in einem tief liegenden „Korridor“ zwischen solchen Felsblöcken entlang läuft, sieht man weder den Gipfel noch sonst einen Orientierungspunkt. Nie und nimmer hätte ich ohne George hier eine vernünftige Route zum Gipfel gefunden; denn die richtige Route läuft keineswegs schnurstracks dorthin, sondern vielmehr in einer großen Spirale; wie eine auf dem Rücken liegende Ziffer 6.

„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ lautet die Redensart, aber das stimmt nicht immer. Den Zustieg zum Sapitwa-Gipfel kann man kaum bildlich darstellen. Zwischen Felsblöcken und Bäumen geht es dahin, mal hinauf, dann wieder hinunter, mitunter durch Felsspalten, die vielleicht gerade einmal 30cm breit sind und die du nur seitlich gehend passieren kannst, deinen Rucksack neben dir her tragend (und wenn du ein wenig korpulent bist, bleibst du überhaupt stecken), dann wieder unter Felsen hindurch kriechend an Stellen, wo man nicht auf den Gedanken käme, daß die richtige Route hier durch verlaufen soll. Aber George kennt sich genau aus, und so erreichen wir tatsächlich den Felsrücken, dessen höchster Punkt eben der Sapitwa-Gipfel ist, mit 3002 Metern die höchste Erhebung im Mulanje-Massiv und damit auch in Malawi insgesamt, sowie darüber hinaus zwischen dem Mt. Meru in Tansania und den Drakensbergen in Südafrika.

Schließlich heißt es: „Geschafft!“. Wir sind oben.

Ich setze mich hin, ruhe mich ein wenig aus und schaue mich um:

Na, und wie ich mich so umschaue, da fällt mein Blick auf diese Tafel, und ich lese mit einer gewissen Verwunderung die Inschrift.

„Buchmann“ klingt deutsch, aber der Text darunter ist Portugiesisch. „Gabriel“ ist ein biblischer Name, und ich sehe sehr wohl den Davidstern vor dem Geburtsdatum. Dann aber folgt das christliche Kreuz. Aber warum steht da nur „Juli 2009“? – Ich frage George, und der erzählt mir daraufhin...

...die traurige Geschichte von Gabriel Buchmann

”Gabriel Buchmann, ein junger Brasilianer deutscher Abstammung, kam auf seiner Reise durch die Welt auch nach Malawi. Er heuerte einen Führer an, der ihm fünf Tage lang das Mulanje-Massiv zeigen sollte. Auf der Chisepo-Hütte angekommen, sagte Gabriel aber, er wolle nun allein weiter zum Sapitwa gehen, zahlte den Führer für die vollen fünf Tage (obwohl die noch lange nicht herum waren) und gab ihm noch ein dickes Trinkgeld dazu. Der Führer protestierte: „Scheiß auf das Trinkgeld! Ich kann dich nicht alleine dort hinauf gehen lassen; es ist zu gefährlich. Wenn du da oben die Route nicht ganz genau kennst, kannst du dich furchtbar verirren“. Aber Gabriel blieb stur: er wollte unbedingt allein auf den Sapitwa gehen. So brach er am nächsten Morgen auf. Gegen Mittag kam nicht nur, wie üblich, der Nebel sondern ein ganz furchtbares Schlechtwetter mit Regen, Sturm und Kälte. Und bis zum Abend war Gabriel Buchmann nicht zur Hütte zurückgekehrt.

Tagelang blieb das Wetter so grauenhaft, und niemand konnte etwas tun. Erst als das Wetter sich wieder beruhigt hatte, fingen wir an, nach Gabriel zu suchen. Eine ganze Woche suchten wir, fanden aber nichts. Mittlerweile hatten seine Eltern von seinem Verschwinden erfahren, waren gekommen und hatten demjenigen, der ihren Sohn findet, eine hohe Belohnung versprochen. Mit einer großen Mannschaft suchten wir immer weiter, aber erst nach über zwei Wochen fanden wir Gabriels Leiche unter einem Felsen. Zu dem Zeitpunkt ließ sich nicht mehr feststellen, an welchem Tag genau der Tod eingetreten war; wir wissen nur, daß es irgendwann im Juli 2009 gewesen sein muß, so wie es auf der Gedenktafel steht.

Daß der Tod schnell und gnädig kam, glaube ich nicht“ sagte George mit ernster Miene. „Gabriel war ein gesunder und kräftiger junger Kerl, der nicht beim ersten Windstoß tot umfällt. In irgendeiner Form muß er tagelang verzweifelt gekämpft haben. Wahrscheinlich hat er lange versucht, den Ausweg aus diesem gräßlichen Felsenlabyrinth zu finden und wieder zurück zur Hütte zu gelangen – vergebens bei diesem grauenhaften Wetter, ohne Sicht und Orientierung. Nachts hat er sich wahrscheinlich unter einen Felsen zurückgezogen; der schützt dich allerdings nur vor dem Regen und dem Wind, aber nicht vor der Kälte und dem Hunger. Ja, und irgendwann ist der arme Kerl dann an Auszehrung und Unterkühlung gestorben.“

„Ja“ sagte ich, als George geendet hatte „Leichtsinn und Selbstüberschätzung in Kombination mit einem plötzlichen Wetterumschwung haben schon viele Menschen das Leben gekostet, auch in den Alpen und anderen Gebirgen“.

George fuhr fort: „Nach dieser Tragödie wurde dann beschlossen, daß die Route durch das Felsenlabyrinth markiert werden muß. Das wurde mir aufgetragen; denn ich kannte schon damals den Sapitwa besser als fast jeder andere, und du hast die Markierungen ja gesehen.“

So saßen wir noch eine Weile auf dem Gipfel. Es war warm und sonnig, keine Spur von Nebel, ein seltener Schönwettertag. Dann traten wir den Rückweg an, und der begann so:

„Paß auf, daß du nicht hier links hinunter kollerst!“ sagte George, und ich fand, das war ein guter Rat.

Wir gingen auf der gleichen Route wieder zurück. Jedenfalls hatte ich das Gefühl, es war die gleiche Route. Einige der verschiedenen Engstellen erkannte ich wieder, aber das ganze Felsengewirre erschien mir ebenso unübersichtlich wie auf dem Hinweg. Hin und wieder kamen wir an einer roten Farbmarkierung vorbei, aber die Abstände zwischen den Markierungen sind doch recht groß, und wenn man die Route einmal verloren hat, findet man sie wohl nur mit größter Mühe wieder, jedenfalls wenn man allein ist, und auch das nur bei relativ guter Sicht. Die Geschichte von Gabriel Buchmann ging mir natürlich nicht aus dem Kopf, und ich konnte mir problemlos vorstellen, daß man sich bei dickem Nebel und Regen alleine in diesem Gelände ziemlich hoffnungslos verirren kann, in Sackgassen gerät, dann wieder zurück will, aber den Weg auf die soeben begangene Route eben auch nicht mehr findet.

An „unserem“ Gipfeltag kam der Nebel erst deutlich später als sonst, aber irgendwann kam er doch. Da waren wir aber schon wieder ziemlich weit unten, und außerdem ergab der Nebel einen schönen, ruhigen Hintergrund für Fotos wie dieses:

Und an einem großen Felsen sah ich dann geschrieben: „George Kamanga“, der Name des jungen Mannes, der die Route markiert und mich an diesem Tag so sicher auf den Gipfel und zurück geführt hatte.

Am mittleren Nachmittag erreichten wir wieder die Chisepo-Hütte. Neun Stunden insgesamt waren wir unterwegs gewesen. „Manche Wanderer brauchen weniger, aber andere brauchen auch erheblich länger als wir und schaffen es gerade noch vor Einbruch der Dunkelheit wieder zur Hütte zurück“ erläuterte George. „Übrigens war Gabriel Buchmann nicht der einzige, der auf dem Sapitwa ins Unglück geriet. Zwei Jahre vor ihm wollte Linda P., eine junge Frau aus Holland, auch unbedingt alleine auf den Gipfel gehen, wo sie vorher schon einige Male gewesen war. Sie kam nie zurück, und trotz wochenlanger Suche haben wir keinerlei Spur von ihr gefunden. Sie ist bis heute einfach verschwunden, und manche glauben, daß die Geister des Berges sie entführt haben.“

So verstand ich nun, warum ich bei der Vorbereitung meines Treks hier gelesen hatte, daß keineswegs alle Führer sich trauen, auf den Sapitwa zu gehen.

Gegen Abend riß der Nebel wieder auf, und wir konnten noch einmal einen letzten Blick in Richtung Gipfel werfen, bevor es dunkel wurde. George und ich hatten unser „Unternehmen Sapitwa“ gottlob glücklich und erfolgreich beenden können.

Lieber Moses,

in deiner Heimat habe ich vor kurzem eine meiner schönsten Bergwanderungen überhaupt erlebt. Acht Tage waren wir unterwegs. Kurz vorher erfuhr ich allerdings zu meiner Bestürzung von deinem Team, daß du nun nicht mehr bei uns bist und ich dich nie persönlich kennen lernen werde. Dabei wäre mir das eine große Freude gewesen; denn du hast immer so geduldig meine vielen Fragen beantwortet.

Ich weiß selbst nicht mehr, wie ich eigentlich dazu kam, mich für deine Heimat zu interessieren; wahrscheinlich hatte ich wieder einmal nur auf Google Maps herumgespielt. Das mag so etwa 2015 gewesen sein. Dabei ist mir dann irgendwie das Mulanje-Bergmassiv aufgefallen...

...und ich begann zu googeln, zu träumen und zu planen. Ich stieß auch auf den Blog eines anderen Trekkers, der mich dann zu euch geführt hat. Du erinnerst dich sicherlich. – Die Gelegenheit, meine Träume und Pläne in die Tat umzusetzen, ergab sich aber erst einige Zeit später, und davon will ich dir nun auf diesem Weg erzählen.

Es war Spätherbst, genauer gesagt: Mai 2017. „Mai?“ fragen meine Freunde nun erstaunt. „Na klar“ sage ich „das Mulanje-Massiv liegt doch auf der Südhalbkugel, in Malawi, ganz nahe der Grenze zu Mosambik“.

Die Sommerregenzeit war vorbei, die Luft klar und relativ kühl, die Jahreszeit ideal zum Wandern. Und wie alle meine Treks in Afrika, so organisierte ich auch diese Tour ziemlich kurzfristig, als sich eine größere Pause in meinem Arbeitsprogramm abzeichnete. Der Arbeitsplatz war in diesem Fall in Addis Abeba, und von dort gibt es eine gute Flugverbindung nach Malawi, nicht nur in die Landeshauptstadt Lilongwe, sondern weiter bis nach Blantyre im Süden, also nur noch etwa 80 Kilometer vom Mulanje entfernt. Wie vereinbart, holte mich euer Fahrer am Flughafen ab.

Nach einer guten Stunde erblickte ich das Mulanje-Massiv zum ersten Mal, zunächst noch aus einiger Entfernung während der Autofahrt:

Je näher wir aber kamen, desto beeindruckender wurde die Erscheinung: diese unheimlich steilen Felsflanken, die urplötzlich aus dem Tiefland aufragen! So etwas sieht man nicht oft auf der Welt.

Wir kamen immer näher, und das leuchtende Grün der Teeplantagen machte sich gut im Vordergrund, während die Spätnachmittags-Sonne die Felsflanken beleuchtete:

Dann, als wir – gerade noch mit den letzten Strahlen der untergehenden Sonne – das Dorf Likhubula erreichten, fand ich die Szenerie regelrecht dramatisch, wie ein Gemälde aus der Zeit der deutschen Romantik; Caspar David Friedrich oder so. Die haben Berge in etwa diesem Stil gemalt, und heutzutage sagt man, das sei Kitsch. Hier aber sah es wirklich so aus (und ich habe – ehrlich! – an diesem Foto außer einer absichtlichen Unterbelichtung nichts manipuliert).

In Likhubula angekommen, traf ich George Kamanga, der mich acht Tage lang durch das Mulanje-Massiv führen sollte, und wir saßen am Abend noch ein Weilchen zusammen, um die Tour der kommenden Tage zu besprechen. Außer George würden noch ein Koch (Stanford) und ein Träger (Stuart) mit mir gehen. Es war richtig kühl in der Abendluft, deutlich kühler als ich bei der relativ geringen Meereshöhe (nur rund 800 Meter) erwartet hätte. Dann verbrachte ich eine geruhsame Nacht in der Lodge, voll gespannter Vorfreude auf die kommenden Tage.

Am nächsten Morgen brachen wir auf. Es herrschte herrlicher Sonnenschein. Bei dem steilen Anstieg auf das Plateau des Mulanje-Massivs fand ich die Hitze nicht so angenehm, aber auf Fotos macht besagter Sonnenschein sich natürlich gut:

Zunächst ging es durch Wald – mal lichter, mal lockerer, und das muß ich hier wohl nicht alles mit Fotos dokumentieren – aber am mittleren Vormittag waren wir schon ziemlich weit oben am Hang und damit aus der Waldzone heraus gekommen.

Unter diesem Baum machten wir eine kleine Rast, und ich schaute mich ein wenig um. Der Blick ging in den oberen Teil des Likhubula-Tales bis zu dem Sattel, den wir in den nächsten beiden Tagen zwei Mal überschreiten sollten:

Außerdem bewunderte ich die Blüten von allerlei Pflanzen und bedauerte bei dieser Gelegenheit einmal mehr meine Ignoranz in botanischen Angelegenheiten.

Hier nun meine Begleitmannschaft: in der Mitte George, daneben Stuart und Stanford (letzterer immer zu einem Späßchen aufgelegt):

Schließlich hatten wir den Anstieg auf das Plateau bewältigt, und es ging nun wesentlicher flacher dahin. Weil wir nicht besonders schnell gegangen waren – wozu auch? – und eine längere, gemütliche Mittagspause eingelegt hatten – warum nicht? – war es mittlerweile bereits früher Nachmittag geworden, und der Mulanje hatte sich in Wolken gehüllt. Die Hitze des Vormittags war vorbei, aber jetzt auf diesem nur leicht welligen Gelände hätte sie mich auch nicht mehr so sehr gestört. Im Gegenteil: die Kühle hätte ich mir gewünscht während des Aufstiegs am Vormittag, aber jetzt sähe die Landschaft mit etwas mehr Sonne wahrscheinlich schöner aus. Naja...

Eindrucksvoll war auf jeden Fall der Blick nach Südosten, der sich nach einer Weile eröffnete:

„Was du da unten siehst, ist das Tiefland von Mosambik“ sagte George, aber ich antwortete nicht, sondern schaute nur stumm hinunter. Die Landschaften Afrikas beeindrucken mich immer wieder; diese Weiten, diese gewaltigen Dimensionen! So etwas zu sehen, das waren die Träume meiner Jugendzeit, vor 50 Jahren im bieder-beschaulichen Oberfranken (welches aber – damit wir uns nicht falsch verstehen! – in anderer Hinsicht eine wunderschöne Gegend ist).

In südwestlicher Richtung schweifte der Blick über eine Grasebene, die urplötzlich endet, wo das Mulanje-Massiv ins Tiefland abfällt, mit dem felsigen Steilhang, den ich bei der Anreise so herrlich im Spätnachmittags-Licht gesehen hatte.

In jene Grasebene stiegen wir anschließend ab, denn dort liegt die CCAP-Hütte, wo wir übernachten wollten.

Zu meiner angenehmen Überraschung bot diese Hütte den „Komfort“ von sieben Etagenbetten einschließlich Matratzen, und es gibt sogar fließendes Wasser, wenn auch nur außen an der Holzwand der Hütte. Strom gibt es allerdings nicht, und so kochte Stanford im Schein seiner Taschenlampe auf dem Holzfeuer. Daß ich von nun an jeden Abend ein Drei-Gänge-Menü serviert bekommen sollte, war eine weitere angenehme Überraschung, und so war der erste Tag schon einmal sehr zufriedenstellend verlaufen.

Ich bin ein Frühaufsteher, und so schaute ich bereits im Morgengrauen des zweiten Tages wieder hinunter ins Tiefland von Mosambik.

Ein paar Buben waren ebenfalls schon früh auf den Beinen und freuten sich über die kleine Abwechslung, die das Erscheinen eines weißen Wanderers in ihr Leben brachte.

Dann aber wurde es rasch heller – die Dämmerung ist in den Tropen ja immer nur sehr kurz...

...und wenig später streifte das Morgenlicht über das Gras:

An diesem zweiten Tag wollten wir zum ersten Mal einen der Gipfel des Mulanje-Massivs besteigen: den Chilemba, mit 2355 Metern Höhe allerdings eher nur ein Leichtgewicht. Hier steht George am Beginn des Anstiegs:

Als wir etwas höher auf dem Hang angelangt waren, hatten wir auch einen besseren Ausblick.

„Der Berg dort in der Ferne – Milanje heißt er – liegt schon in Mosambik“ erklärte mir George.

Der Bergrücken, der letztlich im Chilemba-Gipfel endet, wird im Verlauf des Anstiegs immer felsiger, und hier fanden wir dann auch immer mehr Vellozien (vellozia splendens), das sind die kleinen „Bäume“, die ihr hier seht und die zu Tausenden auf dem Mulanje-Massiv wachsen:

Auf den sonnigen Felsen huschten allerlei Eidechsen umher, manche davon (die Männchen, nehme ich an) herrlich grün-blau gefärbt:

Hier nun sind wir schon kurz vor dem letzten kleinen Anstieg zu Gipfel, dessen Markierung ja bereits deutlich zu sehen ist ...

Vom Chilemba-Gipfel aus genossen wir die Aussicht nach Westen, wo das Mulanje-Massiv so urplötzlich ins Tiefland abfällt ...

... und nach Norden, hinüber zum Chambe (2556m), dessen Nordwestwand – fast so hoch wie die Eiger-Nordwand – vom Mountain Club of Malawi als die höchste Felswand Afrikas bezeichnet wird.

Zwar ist auch die Ostwand des Meru in Tansania (siehe Fotos in meinem Bericht) gewaltig hoch und möglicherweise sogar noch höher, allerdings ist das kein Fels, sondern vulkanisches Lockermaterial; und dort herumzuklettern wäre wahrscheinlich nicht nur lebensgefährlich, sondern der reine Wahnsinn.

Von diesem kleinen Abstecher zum Chilemba-Gipfel kehrten wir dann wieder auf den Hauptweg zurück, denn wir wollten ja nun weiter zur Chambe-Hütte. Wie am Vortag war es wiederum bis zum späten Vormittag recht sonnig und heiß...

...aber dann fiel abermals der Nebel ein, und mit Landschaftsfotos war es eine Weile lang nichts mehr. Dafür war es wieder angenehm kühl.

Erst später am Nachmittag hatten wir dann wieder ein wenig Sicht...

...und erreichten kurz darauf die Chambe-Hütte:

Draußen war es neblig-grau und wenig einladend, aber umso gemütlicher erschien uns damit das Innere der Hütte mit dem Kaminfeuer in der „Wohnküche“:

Mit einem schönen „Mulanje-Glühen“ und dem Blick zurück auf den Chilemba-Gipfel ging dann dieser zweite Trekking-Tag zu Ende.

Wie überall auf dem Mulanje, so hat auch hier der Hüttenwart ein Besucherbuch, das wohl relativ genau geführt wird. In diesem blätterte ich ein wenig herum und fand zu meiner gewissen Überraschung, daß hier doch recht zahlreiche Wanderer aus aller Herren Länder unterwegs sind. Dabei hatte ich zwei Tage lang keinen anderen Trekker gesehen (und sollte auch – wenn ich das vorweg nehmen darf – im Laufe meiner weiteren Wanderung keinen anderen mehr sehen).

Im ersten Licht des folgenden Morgens schaute ich hinüber auf den Chambe:

Ein schöner Granitklotz, was? Dort hinauf wollten wir an diesem Morgen, aber ich hatte das Gefühl, daß dies zeitlich knapp würde; denn wir wollten ja noch an demselben Tag weiter zur Chisepo-Hütte.

George wärmte sich am Holzfeuer...

...und die Raben auf dem Dach wärmten sich, indem sie die Nähe des Schornsteins suchten:

Sobald es richtig hell geworden war, stiegen wir auf. Hier der Blick zurück ins Tal und auf die Chambe-Hütte:

So erreichten wir den Fuß des eigentlichen Gipfelaufbaus, und hier ließen wir es genug sein.

Erstens wurde uns die Zeit knapp, zweitens überlasse ich, sofern ich ohne jedwede Sicherung gehen müßte, diese Art von Gelände doch lieber den „Profis“, zu denen ich mich ja nicht zähle. Stattdessen genossen wir ein wenig den Sonnenschein und die Aussicht, wobei wir schon zu dieser recht frühen Stunde den Nebel aus dem Tal aufsteigen sahen:

Nach der Rückkehr zur Chambe-Hütte machten wir uns auf den Weitermarsch zur Chisepo-Hütte. Bereits am mittleren Vormittag war wieder der Nebel eingefallen, und so kann ich euch von diesem Marsch nicht mehr zeigen als dieses Foto...

...und diese schöne Blüte mit den Herzen auf den Blütenblättern, was ich noch nie vorher so gesehen hatte.

Mit den letzten Sonnenstrahlen des Spätnachmittags erreichten wir dann die Chisepo-Hütte. Hier schleppt jemand gerade noch schnell, bevor es dunkel wird, ein großes Stück Feuerholz herbei:

Der Tag klang aus mit dem Blick in Richtung Sapitwa-Gipfel, das Wanderziel des nächsten Tages.

Halb sechs Uhr früh am vierten Tag unseres Treks. Das erste Morgenrot:

Wenig später dann die ersten Sonnenstrahlen auf dem Gras:

George und ich zogen nun los, um den Sapitwa-Gipfel zu ersteigen, wofür wir einen ganzen Tag eingeplant hatten. Stanford und Stuart hatten demzufolge einen Ruhetag. Der erste Teil des Anstiegs war noch sehr harmlos, und wir schauten entspannt zurück auf die Hütte:

Dann allerdings wurde das Gelände immer felsiger und steiler:

„Von den Wanderern, die sagen, sie wollten auf den Sapitwa, gibt ungefähr ein Drittel hier schon auf“ erzählte George, halb lachend, „und das ist vielleicht auch gut so, denn weiter oben wird es noch viel schwieriger“. Dann fügte er augenzwinkernd hinzu: „Aber wir beide gehen natürlich weiter“. – „Keine Frage“ bestätigte ich, obwohl mir die Sonnenhitze schon unangenehm war, als wir über diese Granit-Felsplatten immer weiter empor stiegen.

Nach einer Weile wurde der Hang wieder etwas flacher, und wir hatten zum ersten Mal einen freien Blick zum Gipfel (den George euch hier mit seinem Stock zeigt):

Weiter geht es, immer durch solch felsiges Gelände:

Wir nähern uns dem Gipfel – ihr seht auf diesem Foto schon das „Gipfelkreuz“.

Wer nun wissen will, wo hier der Weg geht, dem kann ich nur sagen: George steht genau darauf. Soll heißen: es gibt im Grunde keinen klar erkennbaren Weg durch dieses Granitfelsenmeer, es gibt nur eine Route, auf der man besser voran kommt als auf anderen, denkbaren Routen, aber es ist eigentlich alles sehr verwirrend. Wenn man auf obiges Foto schaut, dann denkt man, es könnte bis zum Gipfel nur noch eine Viertelstunde sein. Das täuscht aber gewaltig, denn zwischen diesem Punkt und dem Gipfel liegen noch einmal zwei „Täler“, und überhaupt unterschätzt man das Gelände. – Liebe Freunde, ich habe habe wahrhaftig manch wilden Berg bestiegen, aber so ein unübersichtliches Terrain habe ich selten gesehen, vielleicht sogar noch nie. Tausende von Felsblöcken, die wild durcheinander liegen; über manche muß man hinüberlaufen oder hinüberklettern, an anderen quetscht man sich vorbei, und wenn man irgendwo in einem tief liegenden „Korridor“ zwischen solchen Felsblöcken entlang läuft, sieht man weder den Gipfel noch sonst einen Orientierungspunkt. Nie und nimmer hätte ich ohne George hier eine vernünftige Route zum Gipfel gefunden; denn die richtige Route läuft keineswegs schnurstracks dorthin, sondern vielmehr in einer großen Spirale; wie eine auf dem Rücken liegende Ziffer 6.

„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ lautet die Redensart, aber das stimmt nicht immer. Den Zustieg zum Sapitwa-Gipfel kann man kaum bildlich darstellen. Zwischen Felsblöcken und Bäumen geht es dahin, mal hinauf, dann wieder hinunter, mitunter durch Felsspalten, die vielleicht gerade einmal 30cm breit sind und die du nur seitlich gehend passieren kannst, deinen Rucksack neben dir her tragend (und wenn du ein wenig korpulent bist, bleibst du überhaupt stecken), dann wieder unter Felsen hindurch kriechend an Stellen, wo man nicht auf den Gedanken käme, daß die richtige Route hier durch verlaufen soll. Aber George kennt sich genau aus, und so erreichen wir tatsächlich den Felsrücken, dessen höchster Punkt eben der Sapitwa-Gipfel ist, mit 3002 Metern die höchste Erhebung im Mulanje-Massiv und damit auch in Malawi insgesamt, sowie darüber hinaus zwischen dem Mt. Meru in Tansania und den Drakensbergen in Südafrika.

Schließlich heißt es: „Geschafft!“. Wir sind oben.

Ich setze mich hin, ruhe mich ein wenig aus und schaue mich um:

Na, und wie ich mich so umschaue, da fällt mein Blick auf diese Tafel, und ich lese mit einer gewissen Verwunderung die Inschrift.

„Buchmann“ klingt deutsch, aber der Text darunter ist Portugiesisch. „Gabriel“ ist ein biblischer Name, und ich sehe sehr wohl den Davidstern vor dem Geburtsdatum. Dann aber folgt das christliche Kreuz. Aber warum steht da nur „Juli 2009“? – Ich frage George, und der erzählt mir daraufhin...

...die traurige Geschichte von Gabriel Buchmann

”Gabriel Buchmann, ein junger Brasilianer deutscher Abstammung, kam auf seiner Reise durch die Welt auch nach Malawi. Er heuerte einen Führer an, der ihm fünf Tage lang das Mulanje-Massiv zeigen sollte. Auf der Chisepo-Hütte angekommen, sagte Gabriel aber, er wolle nun allein weiter zum Sapitwa gehen, zahlte den Führer für die vollen fünf Tage (obwohl die noch lange nicht herum waren) und gab ihm noch ein dickes Trinkgeld dazu. Der Führer protestierte: „Scheiß auf das Trinkgeld! Ich kann dich nicht alleine dort hinauf gehen lassen; es ist zu gefährlich. Wenn du da oben die Route nicht ganz genau kennst, kannst du dich furchtbar verirren“. Aber Gabriel blieb stur: er wollte unbedingt allein auf den Sapitwa gehen. So brach er am nächsten Morgen auf. Gegen Mittag kam nicht nur, wie üblich, der Nebel sondern ein ganz furchtbares Schlechtwetter mit Regen, Sturm und Kälte. Und bis zum Abend war Gabriel Buchmann nicht zur Hütte zurückgekehrt.

Tagelang blieb das Wetter so grauenhaft, und niemand konnte etwas tun. Erst als das Wetter sich wieder beruhigt hatte, fingen wir an, nach Gabriel zu suchen. Eine ganze Woche suchten wir, fanden aber nichts. Mittlerweile hatten seine Eltern von seinem Verschwinden erfahren, waren gekommen und hatten demjenigen, der ihren Sohn findet, eine hohe Belohnung versprochen. Mit einer großen Mannschaft suchten wir immer weiter, aber erst nach über zwei Wochen fanden wir Gabriels Leiche unter einem Felsen. Zu dem Zeitpunkt ließ sich nicht mehr feststellen, an welchem Tag genau der Tod eingetreten war; wir wissen nur, daß es irgendwann im Juli 2009 gewesen sein muß, so wie es auf der Gedenktafel steht.

Daß der Tod schnell und gnädig kam, glaube ich nicht“ sagte George mit ernster Miene. „Gabriel war ein gesunder und kräftiger junger Kerl, der nicht beim ersten Windstoß tot umfällt. In irgendeiner Form muß er tagelang verzweifelt gekämpft haben. Wahrscheinlich hat er lange versucht, den Ausweg aus diesem gräßlichen Felsenlabyrinth zu finden und wieder zurück zur Hütte zu gelangen – vergebens bei diesem grauenhaften Wetter, ohne Sicht und Orientierung. Nachts hat er sich wahrscheinlich unter einen Felsen zurückgezogen; der schützt dich allerdings nur vor dem Regen und dem Wind, aber nicht vor der Kälte und dem Hunger. Ja, und irgendwann ist der arme Kerl dann an Auszehrung und Unterkühlung gestorben.“

„Ja“ sagte ich, als George geendet hatte „Leichtsinn und Selbstüberschätzung in Kombination mit einem plötzlichen Wetterumschwung haben schon viele Menschen das Leben gekostet, auch in den Alpen und anderen Gebirgen“.

George fuhr fort: „Nach dieser Tragödie wurde dann beschlossen, daß die Route durch das Felsenlabyrinth markiert werden muß. Das wurde mir aufgetragen; denn ich kannte schon damals den Sapitwa besser als fast jeder andere, und du hast die Markierungen ja gesehen.“

So saßen wir noch eine Weile auf dem Gipfel. Es war warm und sonnig, keine Spur von Nebel, ein seltener Schönwettertag. Dann traten wir den Rückweg an, und der begann so:

„Paß auf, daß du nicht hier links hinunter kollerst!“ sagte George, und ich fand, das war ein guter Rat.

Wir gingen auf der gleichen Route wieder zurück. Jedenfalls hatte ich das Gefühl, es war die gleiche Route. Einige der verschiedenen Engstellen erkannte ich wieder, aber das ganze Felsengewirre erschien mir ebenso unübersichtlich wie auf dem Hinweg. Hin und wieder kamen wir an einer roten Farbmarkierung vorbei, aber die Abstände zwischen den Markierungen sind doch recht groß, und wenn man die Route einmal verloren hat, findet man sie wohl nur mit größter Mühe wieder, jedenfalls wenn man allein ist, und auch das nur bei relativ guter Sicht. Die Geschichte von Gabriel Buchmann ging mir natürlich nicht aus dem Kopf, und ich konnte mir problemlos vorstellen, daß man sich bei dickem Nebel und Regen alleine in diesem Gelände ziemlich hoffnungslos verirren kann, in Sackgassen gerät, dann wieder zurück will, aber den Weg auf die soeben begangene Route eben auch nicht mehr findet.

An „unserem“ Gipfeltag kam der Nebel erst deutlich später als sonst, aber irgendwann kam er doch. Da waren wir aber schon wieder ziemlich weit unten, und außerdem ergab der Nebel einen schönen, ruhigen Hintergrund für Fotos wie dieses:

Und an einem großen Felsen sah ich dann geschrieben: „George Kamanga“, der Name des jungen Mannes, der die Route markiert und mich an diesem Tag so sicher auf den Gipfel und zurück geführt hatte.

Am mittleren Nachmittag erreichten wir wieder die Chisepo-Hütte. Neun Stunden insgesamt waren wir unterwegs gewesen. „Manche Wanderer brauchen weniger, aber andere brauchen auch erheblich länger als wir und schaffen es gerade noch vor Einbruch der Dunkelheit wieder zur Hütte zurück“ erläuterte George. „Übrigens war Gabriel Buchmann nicht der einzige, der auf dem Sapitwa ins Unglück geriet. Zwei Jahre vor ihm wollte Linda P., eine junge Frau aus Holland, auch unbedingt alleine auf den Gipfel gehen, wo sie vorher schon einige Male gewesen war. Sie kam nie zurück, und trotz wochenlanger Suche haben wir keinerlei Spur von ihr gefunden. Sie ist bis heute einfach verschwunden, und manche glauben, daß die Geister des Berges sie entführt haben.“

So verstand ich nun, warum ich bei der Vorbereitung meines Treks hier gelesen hatte, daß keineswegs alle Führer sich trauen, auf den Sapitwa zu gehen.

Gegen Abend riß der Nebel wieder auf, und wir konnten noch einmal einen letzten Blick in Richtung Gipfel werfen, bevor es dunkel wurde. George und ich hatten unser „Unternehmen Sapitwa“ gottlob glücklich und erfolgreich beenden können.

(Fortsetzung folgt)

Kommentar